Lixus

Webmaster

Les recherches les plus récentes ou en cours

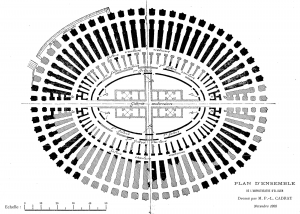

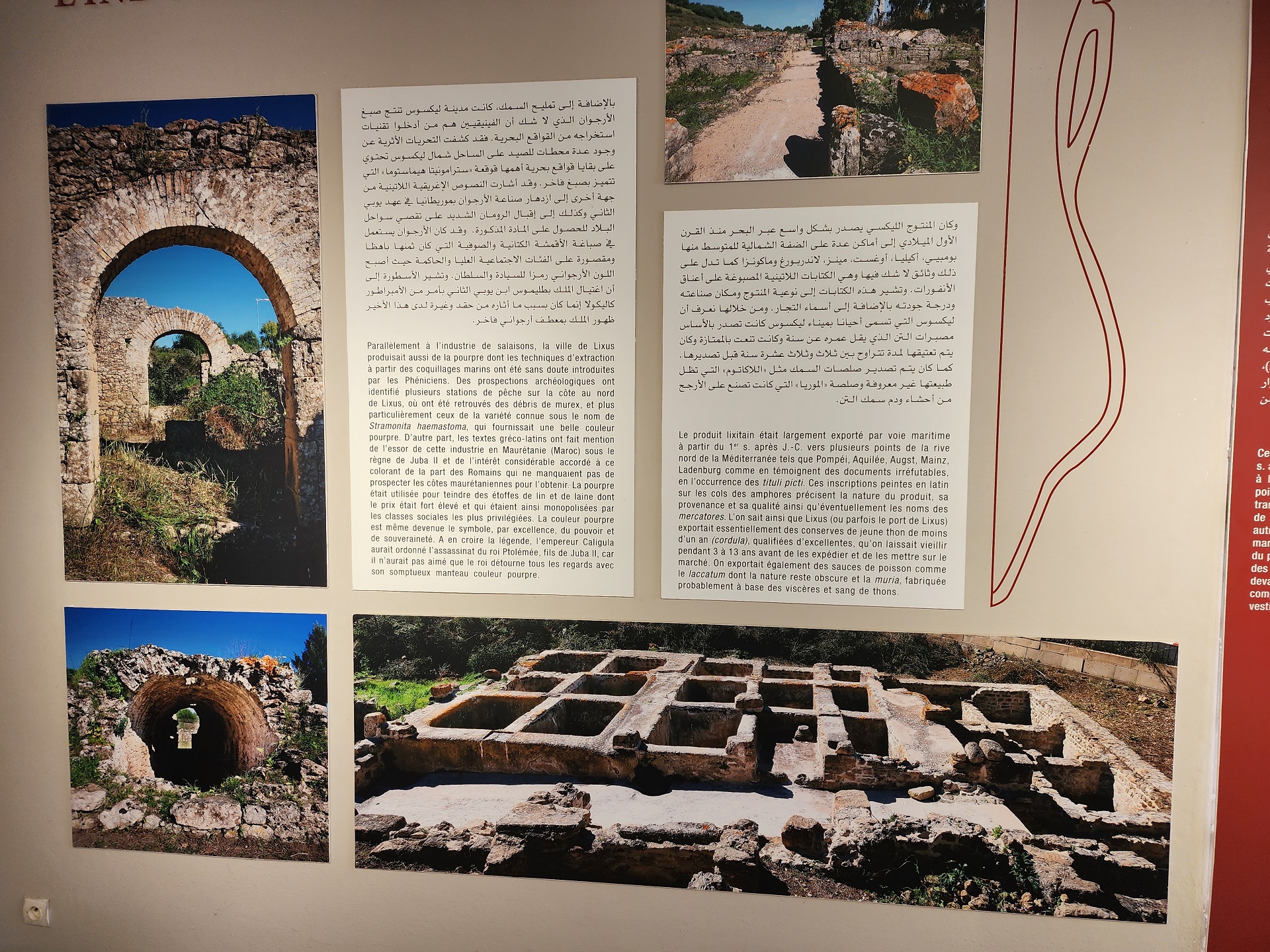

L’étendue de la ville moderne sur le site antique empêche les fouilles de la ville punique et romaine dans son ensemble. Néanmoins, certaines zones préservées purent faire l’objet d’études, tel le quartier sud-ouest où se situent les riches villas. Ainsi, même si l’amphithéâtre demeure le monument le plus emblématique, la recherche tend à s’intéresser davantage aux structures ou objets domestiques et aux premiers temps de la cité. En 1996, Cécile Dulière et Hédi Slim firent paraître un volume du Corpus des mosaïques de Tunisie consacré à Thysdrus, avec l’analyse des œuvres issues notamment des Maison de Sollertius, Maison du Paon, Maison des Dauphins et Maison des mosaïques blanches. En 2008, Imed Ben Jerbania publia une étude remarquable sur la céramique pré-impériale découverte sur le site, confirmant l’existence de niveaux puniques pouvant aller jusqu’à la fin du IVe siècle avant notre ère (Ben Jerbania, 2008). En 2009 puis en 2013, Samir Guizani consacra deux articles à l’architecture civile de Thysdrus. Compte tenu de l’usure des pierres et de soupçons d’affaiblissement de la structure, une campagne de restauration du grand amphithéâtre eut lieu en 2010 sous l’impulsion de l’Institut National du Patrimoine et de l’Agence Nationale de Mise en Valeur du Patrimoine et de la Promotion Culturelle. Une seconde campagne a été menée en 2019 grâce à un financement du Fonds des Ambassadeurs pour la Préservation Culturelle. Récemment, deux projets de coopération furent approuvés. Le premier, tuniso-américain, concerne l’étude, la conservation et la restauration du grand amphithéâtre. Le second, tuniso-italien, a été signé à l’automne 2019 afin de jumeler le parc archéologique du Colisée de Rome avec celui d’El-Jem. Des sondages effectués dans les cellules du sous-sol de l’amphithéâtre ont mené à la découverte d’une amphore à huile datant, selon l’historien Moncef Ben Moussa, d’environ 475 de notre ère, suggérant une date d’abandon du site plus tardive que celle envisagée jusqu’alors.

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)

Histoire de la recherche à El Jem

Le grand nombre de témoignages de voyageurs à partir du XVIIIe siècle permettent de reconstituer – avec prudence toutefois – l’état du site à cette époque. Si la plupart des visiteurs relevèrent les dimensions de l’amphithéâtre afin de le comparer avec le colisée de Rome, d’autres comme le consul Bruce en firent des dessins. Thomas Shaw fut le premier à proposer une datation, d’abord sous les Antonins entre 96 et 192 de notre ère, puis sous le règne de Gordien Ier, empereur originaire de la ville en 238. Cependant, certaines erreurs d’observations (comme le nombre d’arcades) ou des hypothèses émises par ces voyageurs subsistèrent longtemps, comme le supposé état d’inachèvement de l’amphithéâtre (Slim, 2000b). Les premières études des inscriptions furent dues à Charles Tissot, alors que l’édifice commençait à servir de carrière, principalement pour la construction de maisons aux alentours (Tissot, 1856). Le site fut visité en 1874 par Alphonse Devoulx, Antoine Héron de Villefosse et Jules de Laurière, ces derniers achetant des antiquités aux populations locales et prélevant des inscriptions pour les envoyer en France (Héron de Villefosse, 1903 ; Slim, 2000b). L’aspect monumental de l’amphithéâtre fit qu’il concentra toute l’attention de ces premiers chercheurs, délaissant les ruines encore visibles aux alentours. Seul Ferdinand Rouire en publia une description en 1882, et relata les fouilles sauvages du corps expéditionnaire français qui employa parfois la dynamite. En 1888, Henri Saladin entama des fouilles dans l’amphithéâtre (qu’il datait de la fin de l’empire romain en s’appuyant sur des considérations techniques), tandis que Charles Tissot indiquait la présence d’un second amphithéâtre grâce à une dépression ovale observable sur le site (Tissot, 1888). Au cours des années 1901 et 1902, la Direction des Antiquités et la Direction Générale des Travaux Publics débutèrent le déblaiement des thermes à 500 m à l’ouest de l’amphithéâtre, dégageant des citernes (Gauckler, 1902 ; Drappier, 1920). En 1904, Louis Carton y découvrit l’inscription indiquant leur réfection, et poursuivit les fouilles en dégageant le petit amphithéâtre, le cirque et quelques tombes de la nécropole voisine (Carton, 1904). La même année, un trésor de monnaies byzantines fut découvert dans une citerne et accaparé par les ouvriers. Sur les 200 pièces qui devaient composer ce dépôt, 62 furent remises à l’administration. A partir de 1909, Louis Carton dégagea l’arène, les portes sur le pourtour, des soupiraux et des galeries (Gadrat, 1909). Parallèlement aux fouilles, des découvertes fortuites eurent lieu sur le site et ses alentours, leur produit étant généralement vendu à des collectionneurs (Merlin, 1913 ; Poinssot, 1936). Des travaux de consolidations furent entrepris entre 1909 et 1912, et la liste des découvertes fut publiée chaque année dans le Bulletin archéologique. Durant les années 1910 et 1920, les fouilles se concentrèrent sur les thermes et l’amphithéâtre. Des inscriptions ou marques continuèrent à être relevées sur l’amphithéâtre (Toutain, 1923). En 1929, Charles Saumagne découvrit les vestiges d’une centuriation romaine à l’est de la ville (Saumagne, 1929). Les publications se poursuivirent à propos des inscriptions et œuvres jugées importantes, principalement sous les plumes de Louis Poinssot (1931, 1937, 1940) et Charles Saumagne (1937, 1940). Les fouilles se poursuivirent durant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1950 ; signalons celles de Gilbert Charles-Picard qui découvrit des mosaïques sur des terrains privés ainsi qu’une dédicace à Antonin le Pieux (Picard, 1952), et celles de Louis Foucher (Foucher, 1960, 1963 ; Chaouali, 2017). En 1964, des travaux sur une place publique devant être convertie en jardin menèrent à la mise au jour d’une nécropole romaine, malheureusement inexploitable d’un point de vue archéologique car trop bouleversée par les aménagements postérieurs (Slim, 1980). La grande figure scientifique associée à El Jem est celle de Hédi Slim, conservateur du musée et du site entre les années 1960 et 2000. On lui doit la mise au jour du premier amphithéâtre de la ville en 1973, la poursuite de la restauration du grand amphithéâtre avec Jean-Claude Golvin, la découverte et le déplacement de la villa « Africa », et enfin la rénovation et l’extension du musée avec Myriam Morel-Deledalle (Bejaoui, 2019). Il publia nombre d’articles et d’ouvrages tant sur l’histoire de la ville que sur l’économie et la vie quotidienne.

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)

El Jem dans son paysage

La localisation de Thysdrus relève d’un paradoxe apparent. En effet, l’endroit ne semble guère propice à l’installation et au développement d’une grande cité : pas d’accès au littoral contrairement aux autres cités puniques contemporaines, des terres lourdes et argileuses, des précipitations insuffisantes ou encore un accès à l’eau très réduit (à peine quelques petites nappes phréatiques offrant une eau saline). S’ajoutent à cela l’éloignement des carrières de pierre, d’argile (bien plus à l’ouest, vers Hajeb el Aïoun, Haffouz ou encore El Aouja) et de minerais (vers Jbel Touila et Trozza). Le climat de steppe aride qui règne dans la région d’El Jem rend en outre l’endroit à première vue inhospitalier. La ville, cependant, est située au milieu d’un plateau qui « domine un chapelet de dépressions fermées et salées (sebkhas) et constitue le passage le plus direct du nord au sud du pays et le point de jonction le plus commode entre la côte et l’hinterland. La naissance même de la cité parait en rapport avec cette position clef comme le laisse supposer la toponymie » (Slim, 1995). Le premier stade décelable de la ville, libyco-punique indique une agglomération organisée autour d’un noyau central de 20 hectares, de forme circulaire et d’environ 500 m de diamètre. Des îlots irréguliers communiquent à l’aide de rues étroites et sinueuses. La douzaine de maisons dégagées dans le secteur sont de taille modeste (entre 130 et 360 m2) et adoptent le même plan : quelques pièces autour d’une cour sans portique. On note la présence de nombreuses boutiques et d’ateliers d’artisanat et de métallurgie, principalement au sud-ouest. Cet espace comprend aussi les deux plus grands temples découverts, ouvrant sur une grande place à colonnes de 7500 m2 qui semble être le forum (Slim, 1995). L’un des édifices ayant un podium, celui-ci devait sans doute être le Capitole. Près de la place, au nord-ouest, se trouvent de petits thermes proches de la maison dite « de Lucius Verus ». Les immeubles actuels empêchent les travaux de recherche, mais on peut supposer l’existence d’autres sanctuaires et de thermes plus imposants non loin de là. Un premier mur d’enceinte, repéré sur quelques dizaines de mètres seulement, délimitait la ville. Un premier amphithéâtre primitif, hors les murs car sur la seule petite butte du site à l’extrême sud-est, fut creusé dans le tuf (Mahjoubi, 2000). À l’opposé, au nord-est, un « enclos funéraire » de 1000 à 1500 m2 était réservé aux enfants, la stratigraphie indiquant la présence de tombes à fosses anciennes recouvertes par des tombes à caissons sur une épaisseur comprise entre 2,60 et 3,30 m. Celles-ci ont livré un matériel funéraire essentiellement composé de céramiques, bijoux, coquillages et monnaies, avec parfois des traces d’ocre sur certains crânes selon un rite funéraire libyco-punique. D’autres nécropoles de la même époque, situées dans les quartiers est et sud-est de la ville, furent également fouillées (Slim, 1996). À partir du Ier siècle de notre ère, l’expansion de la ville partit dans toutes les directions autour du noyau central, avec des quartiers et des rues plus structurés. Le grand amphithéâtre, d’une capacité de 30 000 places, fut bâti au sud-est de la ville. D’une taille remarquable, 148 m de long pour 122 m de large avec des gradins s’élevant à 36 m de hauteur et une arène de 65 m dans son grand axe, le monument rivalise avec celui de Rome (Laronde et Golvin, 2001). Au nord-ouest, un cirque encore non fouillé (550 m de long pour 95 m de large) est visible sur les photos aériennes. Avec le développement urbain, la nécessité d’un approvisionnement en eau s’imposa. Les empereurs Vespasien et Titus entreprirent des travaux afin de construire un aqueduc souterrain, finalement modeste, reliant la ville à un impluvium naturel de 12 km2 situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la ville et appelé « Oglet Er Rmada » (Slim, 1990). D’importantes installations hydrauliques, sans doute des citernes, ont été repérées à l’ouest de la ville au début du XXe siècle, mais elles furent détruites par des constructions modernes. Les principales villae mises au jour sont majoritairement regroupées au sud de la ville, non loin du premier amphithéâtre : Maison de la « procession dionysiaque », Maison de Sollertius (1120 m2), Maison des « Mosaïques blanches », Maison du « Paon » ou encore « Maison des Dauphins ». Chacune tire son nom d’une mosaïque découverte sur place, œuvre souvent déposée au musée archéologique. La maison dite « Africa », découverte dans les années 1990 suite à une construction illicite, fut déplacée et reconstituée dans le même secteur, dans un but didactique et en lien avec le musée (Rousseau, 2007).

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)

El Jem dans l’histoire

Le nom de Thysdrus tire probablement son origine du berbère et évoquerait un « lieu de passage difficile » (Slim, 1995). Les premiers témoignages archéologiques suggèrent une occupation dès le IIIe siècle avant notre ère, à la fin de l’époque punique, avec quelques tombes sans ostentation (jarres, fioles, assiettes et bols en poterie, lampes) (Slim, 1996). La première mention sûre de la ville remonte au Ier siècle avant notre ère, lorsque César débarqua pour combattre les partisans de Pompée. Une délégation de Thysdrus vint le trouver afin de demander une protection armée, que César promit d’envoyer. Mais il ne tint pas parole et la ville tomba aux mains du chef pompéien Considius. Arrivé devant la ville en mars 46 avant notre ère, César renonça à l’assaut devant les remparts solides de la cité. La déroute des troupes républicaines et de celles de Juba Ier, roi de Numidie de 60 à 46, entraîna une série de mesures contre les cités qui s’étaient ralliées aux ennemis de César. Thysdrus dut alors verser un lourd tribut. Entre la fin du Ier siècle avant notre ère et le début du Ier siècle de notre ère, Thysdrus fut, d’après Pline l’Ancien, un oppidum liberum, soit l’une des trente villes libres conservant son territoire et son organisation politique. On y trouva l’un des documents latins les plus anciens recensés en Afrique : un ex-voto à la Lune pour le salut d’Auguste dont la dédicace date de la fin du Ier siècle avant notre ère. Un premier amphithéâtre fut sans doute construit au cours du Ier siècle, suivi d’un second sous les Flaviens. De même, l’édification de riches demeures et de thermes témoignent de la prospérité de la ville, confirmée par le riche mobilier funéraire retrouvé dans la nécropole. Outre le blé, l’exploitation des oliviers à grande échelle indique que la ville jouait sans doute le rôle de « capitale de l’huile » (Charles-Picard, 1959). De plus, sa position stratégique sur les routes commerciales fit qu’elle attirait nombre de marchands et de visiteurs (surtout lors des jeux), ce qui expliquerait sa présence sur la fameuse Table de Peutinger ainsi que dans l’Itinéraire d’Antonin (Héron de Villefosse, 1903). Cet apogée entraîna un conflit ouvert avec la cité voisine d’Hadrumète qui, en 117, réagit à l’influence grandissante de Thysdrus en lui disputant la propriété d’un temple de Minerve situé sur les confins de leurs ressorts respectifs (Slim, 1996). Sous les Antonins, Thysdrus compta parmi les cinq cités les plus importantes de la région, avec Carthage, Hadrumète, Leptis Magna et Utique. C’est à la même époque que le grand amphithéâtre fut construit, en même temps que de somptueuses villas en périphérie. Sous le règne de l’empereur africain Septime Sévère, la cité obtint le statut de municipe (Ibba et Traina, 2006). En janvier 238, la ville se révolta contre la politique de Maximin qui, cherchant à financer ses guerres contre les Germains, avait accentué la pression fiscale sur les plus riches régions de l’Empire. La condamnation des juvenes, milices locales formées de jeunes hommes de la cité, ordonnée par le procurateur du fisc afin de s’approprier leurs biens, déclencha une révolution. Celle-ci aboutit à la proclamation de Gordien, proconsul qui résidait alors à Thysdrus. Sous Gallien ou Valérien, la cité obtint le statut de colonie honoraire (Gascou, 1979). À partir de la fin du IIIe siècle, la ville débuta son lent déclin, toutefois ponctué par des témoignages de faste comme l’organisation de jeux et de banquets, ou encore la restauration des thermes entre 323 et 333. Il semble qu’une communauté chrétienne se soit implantée assez tôt à Thysdrus, ainsi que le montre la mention d’un évêque dès 393. Toutefois, les cultes païens subsistèrent comme le prouve notamment une inscription mentionnant le culte de Mithra à la fin du IVe siècle (Slim, 1995). Par la suite, les changements politiques et économiques profitèrent davantage à la ville de Sufetula/Sbeïta, reléguant Thysdrus au rang de simple bourgade. L’amphithéâtre fut transformé en forteresse sous les Byzantins. Avec la conquête arabe, le monument aurait servi de refuge à la Kahina, grande figure de la résistance berbère à la fin du VIIe siècle (al-Tidjanî, 1853 ; Pister, 2018). La ville est ensuite citée dans les textes des géographes ou chroniqueurs arabes médiévaux. L’amphithéâtre sert de nouveau de refuge aux Almohades face aux Almoravides conduits par Ibn Ghania au XIIIe siècle. C’est à cette époque qu’une petite agglomération se forme autour du monument (al-Tidjanî, 1853). Le premier Européen à mentionner le site est l’antiquaire et médecin italien Giovanni Pagni en 1667-1668, qui émet le souhait de prendre les mesures de l’édifice (Slim, 2000b). Le nombre de témoignages augmente à partir du XVIIIe siècle, avec la venue de voyageurs parmi lesquels le médecin Jean-André Peysonnel en 1724, le chapelain de la factorerie anglaise Thomas Shaw en 1727, le consul d’Angleterre Bruce en 1765, ou encore le botaniste René Louiche Desfontaines en 1773-1774. Il est probable que les premières destructions de la façade extérieure de l’amphithéâtre datent des alentours de 1695, suite à un soulèvement des tribus locales contre la politique fiscale du souverain mouradide de Tunis, Mohamed Bey. Afin d’empêcher la population de se retrancher dans l’édifice, deux brèches furent taillées à coups de canons (Slim, 1996). Une nouvelle révolte de tribus contre l’autorité d’Ahmed Bey en 1850 provoqua l’agrandissement de ces mêmes brèches (Hannezo, 1917). Suite à l’établissement du Protectorat français dans la Régence de Tunis en 1881, des insurgés utilisèrent l’édifice comme base, mais finirent par se soumettre face aux troupes coloniale un an plus tard.

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)

El Jem aujourd’hui

Les ruines de l’antique Thysdrus se trouvent à 170 km au sud de Tunis, dans une plaine située à la limite du Sahel tunisien. Ancienne cité punique, elle connait une période de grande prospérité sous l’Empire romain, comme en attestent les imposants vestiges d’édifices publics (dont des thermes et un cirque relativement bien conservés) et privés (quartiers résidentiels notamment). La ville moderne d’El Jem s’est développée au cœur des ruines ; elle est rattachée au gouvernorat de Mahdia et compte environ 20 000 habitants. Le site est aujourd’hui célèbre pour un monument en particulier : son amphithéâtre, considéré comme le témoignage le plus majestueux de l’Afrique romaine. Ce monument fut l’un des premiers à être classés au temps du protectorat français (décret du 26 janvier 1893) ; des mesures visant à renforcer sa protection ont été prises au niveau national (loi n°94-35 du 24 février 1994) mais aussi international : l’amphithéâtre d’El Jem fut inscrit au Patrimoine mondial de l’UNESCO en 1979. Cet édifice constitue l’une des principales attractions touristiques du centre de la Tunisie : il attire plusieurs centaines de milliers de visiteurs chaque année. Il abrite en outre, depuis sa création en 1985, le Festival international de musique symphonique. L’amphithéâtre a fait l’objet de vastes et régulières campagnes de restauration. Le dernier chantier en date, initié en 2019 et placé sous la direction de l’architecte Khaled Karoui, prévoit la réfection totale du monument grâce à un financement conjoint du ministère tunisien des Affaires Culturelles et du Fonds américain des ambassadeurs pour la Préservation culturelle. El Jem est également doté d’un musée, fondé en 1970 et rénové en 2002 : il rassemble une partie des collections archéologiques découvertes sur le site, d’autres œuvres ayant été transférées aux musées archéologiques de Sousse et de Tunis (musée du Bardo). Il est réputé pour les mosaïques qui y sont exposées couvrant une période du IIe au Ve siècle de notre ère. L’emplacement du musée, dans le quartier sud de la ville antique de Thysdrus, fut choisi pour sa proximité avec plusieurs domus accessibles à la visite.

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)

Bibliographie

ALBERTINI, Eugène, LESCHI, Louis, 1932, « Le cimetière de Sainte-Salsa, à Tipasa de Maurétanie », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 76 (1), p.77-88.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1932_num_76_1_76157

AUDOLLENT, Auguste, 1890, « Mission épigraphique en Algérie (Octobre 1889 à Février 1890), Mélanges de l’Ecole Française de Rome, 10, p.397-588.

www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1890_num_10_1_6652

AUPERT, Pierre, 1974, Le nymphée de Tipasa et les nymphées et « septizonia » nord-africains, Rome, École Française de Rome.

https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1974_ths_16_1

AYADI, Abdelhakim, LAOUICI, Djamel et IDJERAOUI, Fariza, 1992, « Étude du site archéologique romain de Tipasa par la méthode électrique », ArchéoSciences, 16 (1), p. 13‑19.

https://doi.org/10.3406/arsci.1992.888.

BARADEZ, Jean, 1952, Tipasa. Ville antique de Maurétanie, Alger, Direction de l’Intérieur et des Beaux-Arts.

BARADEZ, Jean, 1957, « Tipasa, ses remparts et son rôle dans la guerre d'Antonin le Pieux contre les Maures », Actes du 79e Congrès national des sociétés savantes (Alger, 1954), p. 263-272.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6492394c/f269.item.texteImage

BARADEZ, Jean, 1961a, « Nouvelles fouilles à Tipasa : la maison des fresques et les voies la limitant », Libyca, IX, p. 49-199.

BARADEZ, Jean, 1961b, « Quatorze années de recherches archéologiques à Tipasa (1948-1961). Méthode et bilan », Revue Africaine, 105, p. 215-250.

https://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/101_fin/Volume_105.zip

BARADEZ, Jean, 1967, « Grands plats chrétiens de Tipasa. Céramique africaine orangée et sigillata chiara », Mélanges d'archéologie et d'histoire, 79 (1), p. 231-268.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1967_num_79_1_7537

BERBRUGGER, Adrien, 1856, « Explorations du Tombeau de la Chrétienne », Revue Africaine, 1, p. 31-38.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56886807/f36.item.r=berbrugger

BERBRUGGER, Adrien, 1867, Le Tombeau de la Chrétienne. Mausolée des rois mauritaniens de la dernière dynastie, Alger, Bastide.

BOUCHENAKI, Mounir, 1975, Fouilles de la nécropole occidentale de Tipasa (1968-1972), Alger, Société Nationale d’Edition et de Diffusion.

BOUCHENAKI, Mounir, 1980, « Récentes recherches et étude de l'Antiquité en Algérie », Antiquités africaines, 15, p. 9-28.

https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1980_num_15_1_1035

BOUCHENAKI, Mounir, 1991, Le Mausolée Royal de Maurétanie, Alger, ANAPSMH.

BOUCHENAKI, Mounir, 1988, Tipasa. Site du Patrimoine mondial, Alger, ENAG/éditions.

CARCOPINO, Jérôme, 1944, « Rapport sur les travaux de l'École d'archéologie et d'histoire pendant l’année 1942-1943 », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 88 (2), p. 203-212.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1944_num_88_2_77748

CHAYANI, Mehdi, 2010, « Essai de restitution virtuelle de la Maison des Fresques à Tipasa », in R. Vergnieux et C. Delevoie, Actes du colloque Virtual Retrospect 2009, Archéovision 4, Bordeaux, Éditions Ausonius, p. 47-51.

CHAYANI, Mehdi, 2015, « Du relevé photogrammétrique à l’usage du BIM Étude et restitution de la basilique sainte Salsa (Tipasa/Algérie) », in R. Vergnieux et C. Delevoie, Actes du colloque Virtual Retrospect 2013, Archéovision 6, Bordeaux, Éditions Ausonius, p. 25-33.

CHRISTERN, Jürgen, 1968, « Basilika und Memorie der Heiligen Salsa in Tipasa », Bulletin d’Archéologie Algérienne, III, p. 193‑258.

CHRISTOFLE, Marcel, 1951, Le Tombeau de la Chrétienne, Paris, Arts et Métiers Graphiques.

CINTAS, Pierre, 1948, « Fouilles puniques à Tipasa », Revue Africaine, 92, p. 263-330.

https://www.algerie-ancienne.com/livres/Revue/91_100/Volume_92.zip

DONDIN-PAYRE, Monique, 2003, « L'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres et la photographie : les fouilles du Tombeau de la Chrétienne au XIXe siècle », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 147 (3), p. 1139-1157.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_2003_num_147_3_22631

DUCHESNE, Louis, 1892, « Les découvertes de M. l'abbé Saint-Gérand à Tipasa (Algérie) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 36 (2), p. 111-114.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1892_num_36_2_70105

DUPUCH, Antoine-Adolphe, 1847, Essai sur l'Algérie chrétienne, romaine et française, Turin, Imprimerie Royale.

DUVAL, Pierre-Marie, 1946, Cherchel et Tipasa. Recherches sur deux villes fortes de l’Afrique romaine, Paris, Geuthner.

FÉVRIER, Paul-Albert, 1967, « Recherches archéologiques en Algérie (1964-1966) », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 111 (1), p. 92-109.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1967_num_111_1_12073

FÉVRIER, Paul-Albert, 1986, « Aux origines du christianisme en Maurétanie césarienne », Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, 98 (2), p. 767-809.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_1986_num_98_2_1520

FRÉZOULS, Edmond, 1952, « Le théâtre romain de Tipasa », Mélanges d’archéologie et d’histoire, 64, p. 111-177.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1952_num_64_1_7374

GAVAULT SAINT-LAGER, Pierre, 1883, « Tipasa. I. Les hypogées ; II. L’église de l’ouest ; III. Épigraphie », Revue Africaine, 27, p. 321-323, 400-404, 479-482.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5730256k

GAVAULT SAINT-LAGER, Pierre, 1884, « Tipasa. IV. La villa Hortensia », Revue Africaine, 28, p. 74-80

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5730266z/f76.image.r=hortensia#

GSELL, Stéphane, 1893, Recherches archéologiques en Algérie, Paris, Ernest Leroux.

https://bibliotheque-numerique.inha.fr/idurl/1/8650

GSELL, Stéphane, 1894, « Tipasa, ville de la Maurétanie Césarienne », Mélanges d'archéologie et d'histoire, 14, p. 291-450.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1894_num_14_1_6801

GSELL, Stéphane, 1926, Promenades archéologiques aux environs d’Alger, Paris, Les Belles-Lettres.

HEURGON, Jacques, 1930, « Nouvelles recherches à Tipasa, ville de la Maurétanie césarienne », Mélanges d'archéologie et d'histoire, 47, p. 182-201.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1930_num_47_1_7206

KHELLAF, Rafik et BOURAI, Donia, 2020, « Nouvelle lecture sur le port antique de Tipasa de Maurétanie », Revue du CNRA, 2, p. 30-35.

KHELLAF, Rafik et QUEVEDO, Alejandro, 2021, « Nouveautés sur l’épigraphie des amphores africaines tardives à Tipasa (Algérie) », Tafza. Revue des études historiques et archéologiques, 0, p. 58-62.

LANCEL, Serge, 1967, Verrerie antique de Tipasa, Paris, De Boccard.

LANCEL, Serge, 1968, « Tipasitana III : la nécropole pré-romaine occidentale de Tipasa. Rapport préliminaire (campagnes de 1966 et 1967) » , Bulletin d’Archéologie Algérienne, III, p. 85-166.

LANCEL, Serge, 1970, « Tipasitana IV : la nécropole romaine occidentale de la porte de Césarée, Rapport préliminaire », Bulletin d’Archéologie Algérienne, IV, p. 149-266.

LANCEL, Serge, 1982, « Tipasa de Maurétanie : histoire et archéologie. I. État des questions des origines préromaines à la fin du IIIe siècle », in H. Temporini (ed.), Aufstieg und Niedergang der römischen Welt (ANRW) / Rise and Decline of the Roman World, Band 10/2. Teilband Politische Geschichte, p.739-786.

LANCEL, Serge, 1997, « Modalités de l'inhumation privilégiée dans la nécropole de Sainte Salsa à Tipasa (Algérie) », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 141 (3), p. 791-814.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1997_num_141_3_15782

LARONDE, André et GOLVIN, Jean-Claude, 2001, L’Afrique antique. Histoire et monuments. Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris, éditions Tallandier, p. 198-203.

LASSUS, Jean, 1930, « Autour des basiliques chrétiennes de Tipasa », Mélanges d'archéologie et d'histoire, 47, p. 222-243.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1930_num_47_1_7208

LECLERC, L., 1850, « A M. l’éditeur de la Revue Archéologique sur les ruines de Tefaced (Algérie) », Revue Archéologique, VII, p. 553-558.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9745825r/f182.image.r=tefaced

LESCHI, Louis, 1937, « Une mosaïque achiléenne de Tipasa de Mauritanie », Mélanges d'archéologie et d'histoire, 54, p. 25-41.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-4874_1937_num_54_1_8698

PFLAUM, Hans-Georg, 1975, « Remarques concernant les surnoms impériaux des villes érigées sous les Flaviens et les Antonins en colonies ou municipes », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, Bd. 17, p. 260-262.

SAINT-GÉRAND, J.-B. (abbé), 1892, « Une basilique funéraire à Tipasa », Bulletin du Comité des travaux historiques et scientifiques, p. 466-484.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1194124w/f632.item

SALAMA, Pierre, 2006, « Sites commerciaux antiques sur le littoral de l’Algérois », Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité, 118 (2), p. 527-547.

https://www.persee.fr/doc/mefr_0223-5102_2006_num_118_2_10256

SHAW, Thomas, 1743, Voyages dans plusieurs provinces de la Barbarie et du Levant, tome I, La Haye, Jean Neaulme.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k104727s

TEXIER, Charles, 1846, « Extrait d’un aperçu statistique des monuments de l’Algérie », Revue Archéologique, III, p. 724-735.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97396110/f314.item

YORKE, R. A. et DAVIDSON, D. P., 1969, « Roman harbours of Algeria », Underwater Association Report, p. 8-21.

Les recherches les plus récentes ou en cours à Tipasa

Au cours des trente dernières années, le site de Tipasa a continué de susciter un certain intérêt scientifique, notamment par l’expérimentation et l’application de nouvelles technologies liées à l’archéologie, pour approfondir son étude et servir à sa valorisation. Au début des années 1990, des prospections géophysiques non invasives ont été réalisées dans le parc archéologique au sud de l’amphithéâtre pour retrouver des annexes de ce dernier. Il s’agissait alors d’une première tentative de ce genre sur un site archéologique algérien. Des fouilles ponctuelles ont été menées par la suite afin de contrôler les résultats des mesures (Ayadi et al., 1992). A la fin des années 2000, dans le cadre d’une thèse de doctorat sur l’architecture domestique antique, Mehdi Chayani réalisa des restitutions en 3D de plusieurs monuments emblématiques de Tipasa, dont la Maison des Fresques et la basilique Sainte-Salsa. En s’appuyant à la fois sur l’analyse de la documentation des fouilles anciennes et des relevés récents, l’objectif était de proposer une modélisation des états successifs des monuments (Chayani, 2010, 2015). Depuis les années 2010, on assiste en Algérie au développement de l’archéologie côtière et maritime visant, par la prospection, à l’inventaire et à l’étude des sites littoraux, ainsi qu’à l’élaboration d’une carte archéologique subaquatique. Dans ce sens, le programme de recherche algéro-espagnol, dirigé par Rafik Khellaf (Centre universitaire Morsli Abdellah de Tipasa) et Alejandro Quevedo (iArqUM, Université de Murcie), contribue à l’exploration du territoire de la cité antique dans le cadre de deux projets intitulés « TIPASA. Ocupación, producción y relaciones de interdependencia en el territorio de una ciudad africana durante la Antigüedad » financé par la Fundación Palarq et « Misión arqueológica hispano-argelina en Tipasa : explorando el antiguo territorio de una ciudad africana Patrimonio de la Humanidad » financé par le Ministère de la Culture espagnol. Parmi les premiers travaux publiés, on compte une réévaluation du port antique au niveau du promontoire de Sainte-Salsa faisant suite aux travaux anglais de la fin des années 1960, ainsi que l’étude de deux spécimens inédits d’amphores africaines tardives conservés au musée du site (Khellaf et Bourai, 2020 ; Khellaf et Quevedo, 2021). Enfin, depuis 2018, une convention cadre de partenariat scientifique a été signée entre l’université d’Aix-Marseille (AMU) et le CNRA portant notamment sur un programme de formation-recherche (chantier école algéro-français en archéologie) de chercheurs et étudiants en archéologie maritime, architecture et céramologie.

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, mai 2021)

Histoire de la recherche à Tipasa

C’est dans sa description de la régence d’Alger que l’ecclésiastique et voyageur anglais Thomas Shaw identifia les ruines de Tefessad avec la ville romaine de Tipasa (Shaw, 1743). Un siècle plus tard, l’archéologue Charles Texier visita Tipasa et décrivit une série d’aménagements portuaires creusés dans la roche ainsi que les ruines du théâtre et du rempart antiques (Texier, 1846). Dès le milieu du XIXe s., les principaux vestiges de Tipasa furent reconnus et plus particulièrement les basiliques et les nécropoles associées. Des fouilles localisées furent effectuées dès cette époque dans la basilique Sainte-Salsa et au nymphée par Adrien Berbrugger (Dupuch, 1847 ; Leclerc, 1850 ; Gsell, 1893, 1894). L’archéologue fouilla surtout, avec Oscar Mac Carthy en 1865-1866, après deux missions de reconnaissance dix ans plus tôt à la demande de Napoléon III, le célèbre « Tombeau de la Chrétienne » (Dondin-Payre, 2003). Au début de la décennie 1880, Pierre Gavault Saint-Lager pratiqua à Tipasa quelques fouilles sommaires et publia de courtes notices consacrées à certains monuments de la zone archéologique, comme la basilique principale sur le Ras el-Knissa (Gavault Saint-Lager, 1883). De 1891 à 1893, Stéphane Gsell, alors professeur à l’École supérieure des Lettres d’Alger, poursuivit la fouille de cette basilique ainsi que celle de Sainte-Salsa et procéda à une excavation du cimetière oriental intramuros. Sa thèse de doctorat en latin fit office de première monographie du site de Tipasa, rendant compte de la répartition générale des principaux monuments (Gsell, 1894). Parallèlement, Saint-Gérand, curé de Tipasa, entreprit le dégagement de l’église de l’évêque Alexandre (Duchesne, 1892 ; Gsell, 1893). Durant les décennies 1910 et 1920, les travaux archéologiques furent principalement concentrés dans la partie occidentale du site, sur le Ras el-Knissa et le promontoire central. En 1929, à l’occasion d’un voyage d’études archéologiques en Algérie, Jacques Heurgon dirigea des fouilles dans le cimetière oriental intramuros de Tipasa tandis que Jean Lassus, alors membre de l’École française de Rome, pratiqua des sondages peu concluants au sud de l’église Sainte-Salsa (Heurgon, 1930 ; Lassus, 1930). Après des fouilles opérées par les curés successifs de Tipasa et M. Trémaux, riche colon à qui appartenait presque tout le ressort de la ville antique dans la deuxième moitié du XIXe s., des recherches ponctuelles furent menées durant l’été 1936 par deux amateurs d’archéologie, le Consul général des États-Unis Ernest L. Ives et sa femme. Ces fouilles, localisées dans un petit vallon du quartier occidental, mirent au jour une grande mosaïque datée du IIe siècle représentant un épisode de la légende d’Achille. L’œuvre fut immédiatement prélevée et déposée au Musée des Antiquités d’Alger, devenu Musée Stéphane-Gsell à la fin des années 1930 (Audollent, 1890 ; Gsell, 1894 ; Leschi, 1937). Au début des années 1940, Paul-Marie Duval s’intéressa au rempart de Tipasa et effectua des sondages en différents points afin de préciser son tracé et ses caractéristiques (Carcopino, 1944 ; Duval, 1946). En parallèle, Louis Leschi dégagea le théâtre de 1942 à 1944, fouille qui fut achevée en 1950 par Edmond Frézouls (Frézouls, 1952). En 1943, Pierre Cintas reprit l’étude du cimetière oriental intramuros (en partie dégagée par Gsell et Heurgon) et identifia les premières tombes puniques (Cintas, 1948). Le troisième quart du XXe siècle a connu l’intensification et la multiplication des zones de fouilles à Tipasa. De 1948 à 1962, les travaux furent confiés à Jean Baradez. Outre la fouille des nécropoles, celui-ci œuvra à une meilleure compréhension de l’urbanisme de la Tipasa antique en dégageant les principaux axes de circulations, de nouveaux édifices religieux comme la basilique Pierre-et-Paul, et civils comme la Maison des Fresques. Baradez publia en 1952 une première édition d’une brochure de visite du site, rééditée quelques années plus tard, ainsi que de nombreux articles sur ses découvertes, notamment sur le mobilier céramique, l’étude des monuments fouillés et l’architecture des tombes dans les nécropoles. En 1952, il créa par ailleurs, avec Marcel Christofle, l’Agence des Monuments Historiques de Tipasa, conçue à la fois comme un laboratoire et un atelier de dessin (Baradez, 1952, 1961a, 1961b, 1967). Succédant à Baradez de 1962 à 1968, Serge Lancel poursuivit notamment la fouille de la nécropole occidentale ainsi que de la nécropole orientale, désireux de perpétuer l’étude de la Tipasa punique amorcée par Cintas. Il découvrit également la nouvelle nécropole romaine occidentale de la porte de Césarée. Sous le titre Tipasitana, il publia entre 1967 et 1970, dans le Bulletin d’Archéologie Algérienne, quatre rapports de ses fouilles sur les nécropoles de Tipasa. Il publia également un guide de la zone archéologique ainsi qu’un catalogue du verre antique de Tipasa (Février, 1967 ; Lancel, 1967, 1968, 1970). Enfin, dans le cadre de sa thèse de doctorat, Mounir Bouchenaki mena, de 1968 à 1974, des fouilles de sauvetage sur le lieu de construction d’un complexe touristique au cœur de la nécropole de la plage de Matarès à environ 500 m à l’ouest de la porte de Césarée (Bouchenaki, 1975, 1980).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, mai 2021)

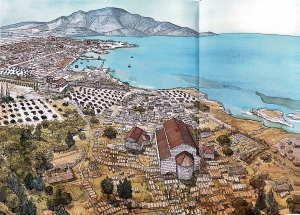

Tipasa dans son paysage

Dès le XIXe siècle, la répartition des principaux monuments de Tipasa fut relativement bien perçue. Les vestiges s’étendent sur une zone de près d’un kilomètre et demi d’est en ouest le long du littoral et de maximum 750 m du nord au sud, de part et d’autre du promontoire central du Ras bel Aïch, baigné par la mer sur ses deux côtés longs et facilement défendable côté terre. La ville antique de Tipasa semble s’être développée dans un premier temps à cet endroit, comme en témoignent les vestiges d’édifices publics (forum, Capitole, Curie, Basilique judiciaire), des maisons et de petits temples, le tout enfermé dans une enceinte primitive de 7 à 8 hectares. Dans un second temps, la ville se développa sur un territoire plus large de 60 hectares, ceint d’un grand rempart de près de 2,4 km de long aboutissant aux deux collines voisines : le Ras el-Knissa à l’ouest et le Koudiat Zarour à l’est. Large de 1,30 à 1,40 m en moyenne, ce rempart est flanqué d’une douzaine de tours rondes, de 23 bastions quadrangulaires inégalement répartis et de trois portes à l’ouest, au sud-ouest et à l’est de la ville. Sa construction, dont la datation a suscité de nombreux débats, remonterait au milieu du IIe siècle et serait contemporaine d’Antonin le Pieux (Gsell, 1894 ; Lassus, 1930 ; Duval, 1946 ; Baradez, 1957 ; Lancel, 1982). Les vestiges de la ville des IIe et IIIe siècles se retrouvent principalement au sud et au sud-ouest du promontoire central. Le decumanus maximus et le cardo maximus se croisent dans le quartier des grands thermes et de l’amphithéâtre. Au terminus ouest du decumanus maximus, au niveau de la porte monumentale de Césarée, se trouvent les vestiges d’un théâtre dont les pierres des gradins et du mur de scène ont été récupérées au milieu du XIXe siècle pour la construction de l’hôpital d’Hadjout (Texier, 1846 ; Gsell, 1894 ; Frézouls, 1952). Le long du cardo maximus, se développant au nord de l’amphithéâtre jusqu’au rivage, on trouve de somptueuses demeures dont la Maison des Fresques (Baradez, 1961a). Sur le Ras-el-Knissa, à l’intérieur de la grande enceinte au nord-ouest du site, se trouvait la basilique principale de Tipasa et ses dépendances (dont un baptistère et des bains), l’un des plus importants édifices chrétiens d’Afrique de par ses dimensions (Gsell, 1894 ; Lassus, 1930). Pour assurer l’approvisionnement en eau de sa population, outre quelques citernes et puits circulaires, la ville de Tipasa était alimentée par un aqueduc au parcours majoritairement souterrain, qui captait les eaux d’une rivière au sud-ouest de la ville. Il approvisionnait le nymphée ainsi qu’un château d’eau qui alimentait ensuite les différents quartiers de la cité (Gsell, 1894 ; Aupert, 1974). La grande enceinte, aboutissant à la mer, suivait la crête des deux collines extrêmes, occupées par deux importantes nécropoles chrétiennes extramuros qui ont livré de nombreux sarcophages parfaitement conservés. Un bâtiment chrétien s’élevait au sommet de chacune des deux collines : il s’agit, à l’ouest, de la basilique funéraire de l’évêque Alexandre, construite par ledit évêque en l’honneur de ses prédécesseurs, probablement à la fin du IVe ou au début du Ve siècle, tandis que se dresse, à l’est, la basilique bâtie au IVe siècle sur le tombeau de la martyre sainte Salsa (Gavault Saint-Lager, 1883 ; Saint-Gérand, 1892 ; Gsell, 1894 ; Albertini et Leschi, 1932 ; Christern, 1968 ; Lancel, 1997 ; Chayani et al., 2015). D’autres nécropoles extramuros ont été fouillées à l’ouest de la grande enceinte : une, préromaine, au sud de la basilique d’Alexandre, avec des tombes remontant aux VIe et Ve siècles avant notre ère ; une, romaine, de la fin du Ier à la fin du IIe siècle de notre ère près de la porte de Césarée ; une, tardive (du IIe siècle de notre ère au VIe), située sur la plage de Matarès à environ 500 mètres à l’ouest de la précédente (Lancel, 1968, 1970 ; Bouchenaki, 1975, 1980). Outre de petits mausolées et colombariums au cœur de la ville, deux importantes nécropoles intramuros existaient à Tipasa ; la première, de la fin du Ier siècle de notre ère, se trouve sous la Maison des Fresques ; la seconde, conservant des tombes puniques du VIe siècle avant notre ère, se trouve à l’est du port actuel (Cintas, 1948 ; Baradez, 1952, 1961b). Concernant le port antique de Tipasa, le débat relatif à sa localisation est toujours ouvert. Certains chercheurs le placent aux abords du port actuel tandis que d’autres le situent en dehors de l’enceinte, entre la côte au nord de la basilique de sainte Salsa et deux petits îlots. Des recherches sous-marines conduites par une équipe britannique de l’université de Cambridge en 1968 au pied de ce promontoire ont repéré divers aménagements ainsi que des amphores puniques suggérant une fréquentation dès le IVe siècle avant notre ère (Yorke et Davidson, 1969 ; Salama, 2006). L’arrière-pays de Tipasa est jalonné de ruines anciennes. La plus célèbre, à une dizaine de kilomètres à l’est de Tipasa et à quelques kilomètres au nord-est de Sidi Rached, est le « Tombeau de la Chrétienne », dont l’appellation provient du toponyme arabe Kbour er-Roumia (littéralement « Tombeau de la Romaine/de la Chrétienne ») ; l’édifice est aujourd’hui désigné comme le « Mausolée royal de Maurétanie ». Dominant la plaine de la Mitidja, ce monument circulaire en pierre d’une soixantaine de mètres de diamètre à sa base pour une hauteur conservée d’une trentaine de mètres renferme un hypogée de 170 mètres de longueur. Il est entouré de colonnes engagées d’ordre ionique ancien et est doté de quatre portes (dont trois fausses) aux points cardinaux. Le Monumentum commune Regiae gentis, mentionné par Pomponius Méla au Ier siècle de notre ère, aurait servi de mausolée royal de Maurétanie sous Juba II et aurait abrité sa défunte épouse Cléopâtre Séléné. Cependant, la date de construction et la destination du monument restent encore incertaines (Berbrugger, 1856, 1867 ; Gsell, 1894 ; Christofle, 1951 ; Bouchenaki, 1991). Les vestiges de riches demeures, comme la villa Hortensia, parsemant la campagne fertile de Tipasa dans un rayon d’une dizaine de kilomètres autour du centre antique et datées des premiers siècles de notre ère témoignent de la domination d’un régime de la grande propriété basé sur la culture de la vigne et de l’olivier (Gavault Saint-Lager, 1884 ; Gsell, 1894).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, mai 2021)

Tipasa dans l'histoire

Le nom de la ville de Tipasa serait d’origine phénicienne et signifierait « lieu de passage ». Les Carthaginois y auraient établi un établissement relais sur l’itinéraire de cabotage le long des côtes nord-africaines. On n’en a cependant pas de vestiges bâtis ; seule l’étude du mobilier (céramiques, monnaies, etc.) issu des nécropoles suggère une présence phénicienne dès le VIe siècle avant notre ère et une occupation plus permanente vers la fin du IIIe siècle avant notre ère, vraisemblablement localisée sur le promontoire qui occupe le centre des ruines et à l’est du port actuel (Cintas, 1948 ; Baradez, 1952). À une échelle régionale, Tipasa se situait entre les villes plus importantes d’Ikosim/Icosium (Alger) et Iol/Caesarea (Cherchell), capitale des rois maurétaniens Juba II et Ptolémée. D’après Pline l’Ancien, l’empereur Claude accorda à Tipasa le statut de municipium en 46. La ville reçut plus tard le droit de cité complet, avant de devenir Colonia Aelia Tipasensis (Pflaum, 1975). Une inscription mentionne aussi l’ordo et les décurions de la ville. L’ordo Tipasensium est également évoqué sur une table de patronat en bronze du IVe siècle retrouvée à Cordoue. À l’instar de la majorité des villes romaines d’Afrique, Tipasa se développa considérablement sous les derniers Antonins et les Sévères, entre la fin du IIe siècle et le IIIe, atteignant une population estimée à 20 000 habitants (Laronde et Golvin, 2001). Éclipsée sur le plan administratif et politique par sa fastueuse voisine Caesarea, Tipasa était surtout une ville de commerce dominée par de riches propriétaires terriens exploitant son arrière-pays agraire (Baradez, 1952). C’est probablement au début du IIIe siècle que le christianisme apparaît à Tipasa (avec l’installation d’un évêché), se substituant progressivement aux cultes païens comme en témoignent les deux grandes basiliques et leurs cimetières associés ainsi que les petits oratoires consacrés à plusieurs martyrs de la ville (Baradez, 1952 ; Février, 1986). Un document essentiel pour retracer cette période de l’histoire de Tipasa est le texte martyrologique appelé Passion de Sainte Salsa. Il relate l’histoire d’une jeune fille animée de la foi chrétienne qui aurait détruit une idole au cours d’une fête païenne sur la collis templensis (colline des temples). Rouée de coups, elle aurait été jetée à la mer puis repêchée quelque temps après par un capitaine gaulois qui lui aurait offert une sépulture (Saint-Gérand, 1892 ; Gsell, 1893). L’auteur de la Passion raconte qu’en 372, alors que le roi maure Firmus levait une armée pour se débarrasser de la domination romaine et saccageait Caesarea et Icosium, il ne put prendre Tipasa qui résista énergiquement (Gsell, 1893). La ville continua de prospérer jusqu’à l’invasion vandale qui eut lieu vers 430 ; il est alors probable que Genséric ordonna le démantèlement des murailles. Puis le roi Hunéric abolit le christianisme et persécuta ses adeptes en Afrique du Nord. Après le rétablissement du culte chrétien par Hildéric, puis au temps de la domination byzantine dans la première moitié du VIe siècle, des travaux furent entrepris sur les bâtiments religieux, dont la basilique Sainte-Salsa (Gsell, 1894 ; Baradez, 1952). Après la conquête arabe et l’arrivée de l’Islam, la ville tomba en ruines et on lui attribua le toponyme de Tefassed, « détruit, abîmé » (Gsell, 1926 ; Baradez, 1952).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, mai 2021)