Lixus

Webmaster

Histoire de la recherche à Tchogma

Depuis plus d’un siècle, la région de Bassar a fait l’objet d’importantes recherches pluridisciplinaires (histoire, géographie, géologie, archéologie, ethnologie, etc.) donnant une assez bonne connaissance des ressources naturelles présentes, ainsi que de l’histoire des sociétés et de leurs activités. Les investigations ont commencé à la fin du XIXe siècle, lorsque les explorateurs et administrateurs allemands parcourent les terres de la colonie. Ils sont les premiers Européens à découvrir les « Bassari » et à décrire leur mode de vie. La production de fer y est alors régulière. Rapidement, sont mandatés des ingénieurs des mines et des géologues pour caractériser les richesses du sous-sol et évaluer les réserves minérales disponibles en vue de les exploiter. Friedrich Hupfeld, en 1899, donne la première description des principaux gisements de fer de la région de Bassar, dont ceux du secteur de Tatré. Ces travaux sur la géologie se poursuivront dans les années 1930 avec Nicolas Kouriatchy (1933) pour la région de Bassar et Vitald Kachinsky (1933) pour ses alentours, puis dans les années 1970 Daku Tete Lawson (BNRM 1972) et André Le Cocq pour l’ORSTOM affinent les connaissances. En 1984, le Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières français (BRGM) publient la carte géologique de Bassar (Vincent et Hottin coord. 1984a et b). Les travaux pionniers sur l’histoire et l’ethnologie des peuples du Nord-Togo sont conduits par des administrateurs français, en poste à Bassar ou à proximité dans les années 1940-1950 (Froelich et Alexandre 1960). La thèse de Robert Cornevin est plus spécifiquement centrée sur la société et la culture bassar (Cornevin 1962). À un travail de sélection et de compilation des principaux écrits allemands, il joint les données de ses propres investigations, succinctes et parcellaires, mais non sans intérêt. C’est à partir des années 1980 que se mettent en place les premières investigations systématiques et rigoureuses. L’archéologue Philip Layton de Barros (1985, 1986, 1988, 2012, 2020) investigue ainsi les périodes anciennes et propose une chronologie de la production du fer en évaluant sa fluctuation à travers le temps. Sa fouille sur le site de Dekpassanware a permis d’obtenir des datations plaçant le début de la sidérurgie dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest autour du Ve siècle avant notre ère. Les ethnologues Bruno Martinelli (1982) et Hans Peter Hahn (1997) ont reconstitué quant à eux les étapes de la métallurgie et l’identité de ses acteurs. Le domaine de la vie rituelle et des croyances ont fait l’objet de deux ouvrages d’ethnologie (Szwark 1981 ; Pawlik 1990). Enfin, les travaux de l’ethnologue Stéphan Dugast (1986, 1992, 1996, 2004, 2009, 2012) abordent un spectre de domaines très large, couvrant aussi bien les aspects technologiques (sidérurgie, agriculture) que ceux relevant de l’organisation sociale (parenté, système résidentiel), économique (échanges, systèmes de production), politique (organisation territoriale, chefferie), ou encore les pratiques rituelles et le symbolisme. Le site de Tchogma a régulièrement fait l’objet d’études scientifiques, que cela soit par l’archéologue américain Philip de Barros ou par l’équipe internationale dirigée par Caroline Robion-Brunner.

(Caroline Robion-Brunner, mars 2023)

Tchogma dans son paysage

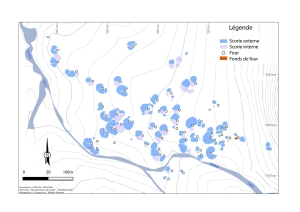

À proximité de l’actuel village de Belemele, le site de Tchogma a été établi contre le flan nord de la montagne Gnagnanapal. Il s’étend sur un axe sud-est/nord-ouest de 400 mètres de long et 200 mètres de large. La topographie montre que les amas ont été établis dans une légère dépression entre deux collines, le long d’un cours d’eau saisonnier. Les amas sont au nombre de 174 et recouvrent une surface globale de 80 000 m2 (soit environ 8 ha). 134 fours ont été repérés ; il ne reste que les vestiges de leur base, leur cheminée n’ayant pas résisté au temps.

Les investigations scientifiques qui y ont été menées ont inclus une mesure topographique précise de tous les amas à l’aide de la tachéométrie, des mesures systématiques de la masse et du volume des scories pour réévaluer les données antérieures concernant la quantité de scories et la production de fer, un échantillonnage systématique de charbon de bois pour la datation et les analyses anthracologiques, un prélèvement des parois de fourneau pour améliorer les données chronologiques, et enfin un échantillonnage des minerais et scories pour la caractérisation des techniques et des matières premières utilisées.

L’analyse de l’organisation spatiale des vestiges sidérurgiques de Tchogma a révélé la présence de deux configurations des espaces de réduction du minerai de fer correspondant aux deux techniques de réduction adoptées. Dans la première configuration, l’unité de travail comprend un fourneau positionné à l’est des zones de rejets. Ces dernières constituent des amas qui sont au nombre de deux ou trois, généralement alignés nord-sud. Leur taille (certains font 5 mètres de hauteur) dépend de l’intensité et de la durée de l’activité. Lorsque cette dernière a été intensive, les amas peuvent se rejoindre et finir par former un arc de cercle ou un seul amas volumineux. La nature des déchets des amas n’est pas identique. Généralement, l’amas le plus au nord se compose uniquement ou en majorité de scories externes ; le plus au sud se compose uniquement ou en majorité de scories internes. Dans la seconde configuration, les ateliers comprennent une seule zone de déchets très étalée où plusieurs fourneaux sont implantés dessus ou à proximité. Ce type d’organisation est assez marginal sur le site de Tchogma. Il est associé à la présence de volumineuses scories internes à feuillet. On le trouve dans la marge Est du site. Le calcul volumétrique global des scories sur le site de Tchogma indique qu’au moins 3000 m3 y ont été produites entre le XVIIe et le début du XXe siècle.

(Caroline Robion-Brunner, mars 2023)

Tchogma dans l’histoire

Dans la région de Bassar (Nord du Togo), la production du fer a commencé dès le Ve siècle avant notre ère. Après un hiatus d’environ 1000 ans, elle prend son essor entre le XIIIe et le XXe siècle, période durant laquelle la production de fer devient une activité majeure dont la production globale avoisine environ 50000 tonnes (de Barros 1985, 1986 ; de Barros et al. 2020 ; Robion-Brunner et al. 2022). Les datations radiocarbones et archéomagnétiques acquises sur le site de Tchogma montrent que l’activité de cet atelier se met en place au XVIIe siècle, durant la période de production excédentaire tournée vers une exportation extra-régionale. Son expansion continue durant le XIXe siècle, mais si cette époque est marquée par la rivalité et les conflits entre les États voisins du pays bassar, comme les états Dagomba, Gonja et Mamprusi, perturbant ainsi les échanges commerciaux. Au début du XXe siècle, la production de fer cesse dans la partie est de la région de Bassar, alors que dans sa partie nord-ouest, elle se poursuit, comme c’est le cas à l’atelier de Tchogma. Il faut attendre les années 1950 pour que le fer local y soit définitivement remplacé par les importations européennes.

Selon les données issues des enquêtes orales (Dugast 2012), les métallurgistes de Tchogma appartiennent au clan des Bisiib. Les Bisiib sont une population dont l’origine serait circonscrite autour d’une zone située au nord-est de Kabou. La date précise de leur arrivée dans la région de Bassar n’est, à ce jour, pas établie avec certitude, mais elle se situerait dans la seconde moitié du IIe millénaire de notre ère (Martinelli 1982). Vestige d’une ancienne chefferie, le clan bisiib est formé d’éléments hétérogènes, tels que le sont généralement, dans cette région, les groupes rassemblés sous l’autorité d’un chef. La disparition de cette chefferie et l’enclenchement du processus de clanification qui suivit ne furent pas sans conséquence sur l’évolution des attributs de ses unités constitutives. Les Bisiib formaient une société à part entière. Les unités qui composaient ce groupe étaient spécialisées dans diverses activités ; certains produisaient le fer brut et d’autres transformaient ce métal en objets finis pour la consommation locale et régionale.

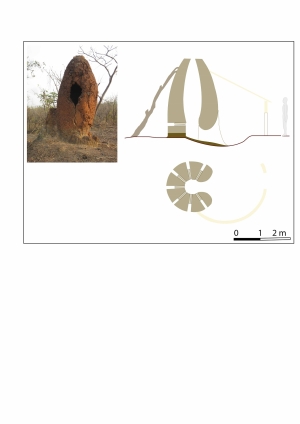

L’observation macroscopique des déchets sidérurgiques sur le site de Tchogma a permis de déterminer que les métallurgistes avaient utilisé deux techniques de réduction du minerai de fer simultanément. La première, majoritaire, comprend des scories externes et internes. Dans la seconde, ont été observés des feuillets vacuolaires fragmentés et des scories composites. Les vestiges des fourneaux appartenant à cette technique sont nombreux, mais seules les bases des cuves sont encore observables. Les cheminées ont toutes été détruites par l’érosion car les parois, d’une épaisseur de 20 cm tout au plus, n’ont pas résisté au temps. Heureusement, existent les relevés de Friedrich Hupfeld (1899 : 179 ; Fig. 8), les photographies de Philip Layton de Barros (1985 : 150-153), les reconstitutions d’Eugenia Herbert, Candice Goucher (1987) et Hans Peter Hahn (1997), ainsi que les observations archéologiques produites par l’équipe franco-togolaise (Robion-Brunner et al. 2022), qui permettent de restituer le fonctionnement de cette technique. Au cours de l’opération de réduction, la scorie se sépare de la masse métallique et s’écoule vers le fond du fourneau. Comme ce dernier est plat et qu’il n’y a pas de fosse devant la porte, un bain se forme au-dessus des parois internes scorifiées. En contact avec la loupe de fer, quelques fragments de scorie vacuolaire à feuillets se constituent. Le trop-plein de scorie est alors évacué à l’extérieur du four par une ouverture percée dans la paroi de la cheminée, à environ 8 cm du sol de circulation. La seconde technique n’a été identifiée que sur certains amas. Elle se distingue par la présence de scories internes à feuillet de taille importante se composant d’une partie dense sur laquelle repose une partie vacuolaire. Ces scories sont associées à des scories coulées externes, des scories internes argilo-sableuses et des scories internes en grappe. La morphologie des fours dont elles sont issues reste à étudier.

(Caroline Robion-Brunner, mars 2023)

Tchogma aujourd’hui

Située au nord du Togo, la région de Bassar fait partie des plus importants centres sidérurgiques précoloniaux de l’Afrique de l’Ouest. Elle abrite plusieurs ateliers de production de fer brut, dont celui de Tchogma. Cet atelier est situé dans la partie nord-ouest de la région de Bassar, à une dizaine de kilomètres de la ville de Bandjeli. Les données archéologiques y situent le début de la production du fer au XVIIe siècle, et sa disparition au début du XXe. Doté de plus de 170 amas de rejets de déchets métallurgiques aux dimensions impressionnantes, il illustre parfaitement la période d’intense activité de la sidérurgie ancienne. Il est implanté entre deux collines, Ifamabo et Gnagnanapal, très riches en gisements ferrifères. Selon les sources orales, les métallurgistes qui y ont travaillé habitaient le village aujourd’hui abandonné de Titur, situé à moins d’un kilomètre, et ils vendaient leur production au marché établi sur la colline juste à l’ouest de l’atelier. Tchogma fait partie des sept sites archéologiques du pays Bassar proposés pour inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO ; son enregistrement sur la liste indicative du Togo a été actée début 2022. À ce titre, il figure dans le parcours de visite touristique appelé « la route du fer à Bassar ». Dans le cadre du projet FSPI « Patrimoine paléométallurgique de Bassar » (ministère français des Affaires étrangères), la construction d’un centre d’interprétation dans le village de Bandjeli permet de sensibiliser et valoriser l’histoire de ce patrimoine. La reconstitution de bas fourneaux dans son enceinte offre au public une occasion unique de découvrir l’architecture de ces structures aujourd’hui détruites.

(Caroline Robion-Brunner, mars 2023)

Bibliographie

Cornevin, Robert, 1962, Les Bassari du Nord-Togo, Paris, Berger-Levrault (« Mondes d'Outre-Mer »).

De Barros, Philip Lynton, 1985, The Bassar: large-scale iron producers of the West African savannah, Ph.D. dissertation, University of California.

De Barros, Philip Lynton,1986, « Bassar: A quantified, Chronologically, Controlled, Regional Approach to a Traditional Iron Production Centre in West Africa », Africa 56 (2), p. 148-174.

De Barros, Philip Lynton,1988, « Societal repercussions of the rise of large- scale traditional iron production: a West African example », The African Archaeological Review 6, p. 91-113.

De Barros, Philip Lynton, Iles, Louise, Frame, Lesley D., Killick, David, 2020, « The Early Iron Metallurgy of Bassar, Togo: furnaces, metallurgical remains and iron objects », Azania: Archaeological Research in Africa, 55 (1), p.3-43.

Dugast, Stephan, 1986, « La pince et le soufflet : deux techniques de forge traditionnelles au Nord-Togo », Journal des Africanistes, 56 (2), p. 29-53.

Dugast, Stephan, 1992, Rites et organisation sociale : l'agglomération de Bassar au Nord-Togo, Thèse de doctorat, EHESS.

Dugast, Stephan, 1996, « Meurtriers, jumeaux et devins : trois variations sur le thème du double (Bassar, Togo) », Systèmes de pensée en Afrique noire 14, p. 175-209.

Dugast, Stephan, 2004, « Une agglomération très rurale. Lien clanique et lien territorial dans la ville de Bassar (Nord-Togo) », Journal des Africanistes 74 (1-2), p. 203-248.

Dugast, Stephan, 2009, « Le rite de tigiikaal pour les génies de marigot (Bassar du Togo) », in M. Cartry, J.-L.Durand et R. Koch Piettre, Architecturer l’invisible, Autels, ligatures, écritures, Turnhout, Brepols (« Bibliothèque de l’école des Hautes études, Sciences Religieuses » 138), p. 153-220.

Dugast Stephan, 2012, « Entre four et forge ou jusqu’à quel point efficacité magique et savoir technique sont-ils conciliables ? (Bassar du Togo) », in C. Robion-Brunner et B. Martinelli, Métallurgie du fer et Sociétés africaines. Bilans et nouveaux paradigmes dans la recherche anthropologique et archéologique, Oxford, BAR International Series 2395 (« Cambridge Monographs in African Archaeology » 81), p. 97-123.

Froelich, Jean-Claude, Alexandre, Pierre, 1960, « Histoire traditionnelle des Kotokoli et des Bi-Tchambi du Nord-Togo », B.I.F.A.N., série B, XII (1-2), p. 247-260.

Garnier, Aline, Eichhorn, Barbara et Robion-Brunner, Caroline, 2018, « Impact de l’activité métallurgique au cours du dernier millénaire sur un système fluvial soudano-guinéen. Étude multi-proxy des archives sédimentaires de la vallée du Tatré (pays bassar, Togo) », Géomorphologie : relief, processus, environnement 24 (3), p. 257-276.

https://doi.org/10.4000/geomorphologie.12446

Hahn, Hans Peter, 1997, Techniques de Métallurgie au Nord-Togo, Lomé, Presses de l’Université du Bénin.

Hupfeld, Friedrich, 1899, « Die Eisenindustrie in Togo », Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten XI, p. 175-194.

Kachinsky, Vitald, 1933, « Les gisements de fer au Togo », Togo-Cameroun 1933/10, ville, Agence économique des territoires africains sous mandat, p. 179-185.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97328904/f23.image

Kouriatchy, Nicolas, 1933, « Contribution à la géologie du territoire du Togo placé sous mandat de la France », Bulletin du Comité d’Études Historiques et Scientifiques de l’Afrique Occidentale Française XVI (4), p. 493-629. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1227461/f535.image

Lawson, Daku Tete, 1972, Rapport de mission sur la formation de la cuvette ferrifère du Buem au Togo (circonscription administrative de Bassari). Janvier-Octobre 1966, Lomé, Bureau National de Recherche Minière.

Martinelli, Bruno, 1982, Métallurgistes Bassar, Lomé, Etudes/Documents de Sciences Humaines 5.

Pawlik, Jacek Jan, 1990. Expérience sociale de la mort: Étude des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo, Fribourg, Editions universitaires.

ROBION-BRUNNER, Caroline, COUSTURES, Marie-Pierre, DUGAST, Stéphan, TCHETRE-GBANDI, Assouman et BÉZIAT, Didier, 2022, « La production du fer en pays bassar (Nord du Togo) du XIIIe au XXe siècles : origines et étapes d’une diversité technique ». Afriques – Débats, méthodes et terrains d’histoire 13.

https://journals.openedition.org/afriques/3408

Szwark, Marian, 1981, Proverbes et traditions des Bassars du Nord Togo, St Augustin: Haus Völker und Kulturen.

Vincent, Pierre-Louis, Hottin, Gabriel coord., 1984a, Carte géologique du Togo. Feuille de Kara 1 : 200 000, Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et Bureau de Recherche Géologique et Minière de la France (BRGM), carte.

Vincent, Pierre-Louis, Hottin, Gabriel coord., 1984b, Notice explicative de la carte géologique du Togo à 1 : 200 000. Feuille de Kara, Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et Bureau de Recherche Géologique et Minière de la France (BRGM), 39 p.

Les recherches les plus récentes ou en cours à Tatré-Apétandjore

Malgré des travaux de recherche conséquents, la région de Bassar n’a pas encore livré toutes les informations concernant son passé sidérurgique. C’est ainsi que le programme international et interdisciplinaire SidérEnT (Sidérurgie et Environnement au Togo), financé par l’Agence Nationale de la Recherche, a été initié en 2014, sous la direction de Caroline Robion-Brunner (CNRS). Son objectif est de mobiliser des scientifiques issus de domaines divers (ethnologie, archéologie, archéométrie, géologie, métallurgie, géographie et anthracologie) pour étudier l’histoire économique des métaux. Depuis 2019, ces recherches se poursuivent au sein du programme AFRICA (Archéologie du Fer : Ressources, Identités, Cultures en Afrique), financé par la commission des fouilles du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

Les principaux résultats archéologiques de ces programmes sont la mise en évidence de l’usage de plusieurs techniques de transformation du minerai en masse métallique dans cette région d’Afrique de l’Ouest. Dans un espace de seulement 3500 km2, les métallurgistes de Bassar ont produit du fer selon des modes opératoires différents. L’ampleur de cette diversité des pratiques avait été sous-évaluée par les recherches antérieures. Certes, les disparités de morphologie des fourneaux appartenant aux XIXe-XXe siècles avaient été attribuées à l’emploi de minerais de fer de qualité variable mais sans toutefois en apporter la démonstration scientifique. C’est, tout d’abord, l’observation macroscopique des déchets sidérurgiques entreprise sur plus d’une centaine d’ateliers qui a permis de déterminer qu’il y avait eu pas moins de cinq techniques de réduction différentes. Dans le secteur de Tatré, et plus spécifiquement sur l’atelier de Tatré-Apétandjore, deux techniques ont ainsi été identifiées. Des sondages ont ensuite été effectués afin de générer des contextes bien datés pour valider l’échantillonnage des vestiges métallurgiques (minerai, scories, métal, éléments de bas fourneau, etc.) et des charbons de bois. Ces données ainsi chrono-référencées ont été étudiées en laboratoire afin de définir les techniques d’acquisition du minerai de fer, les modes opératoires et de conduites des fourneaux, de calculer le volume de production de fer, de déterminer l’origine de la matière première utilisée pour la fabrication des produits semi-finis ou finis, d’identifier les essences boisées utilisées comme combustible et d’estimer l’impact de la sidérurgie sur l’environnement.

Fort de ces données, l’examen de tous les facteurs à l’origine de la variabilité des techniques a pu être entrepris pour identifier ceux qui ont réellement eu une influence sur ce phénomène. En caractérisant les minerais exploités par les Anciens, en étudiant les vestiges sidérurgiques, en interprétant la caractérisation pétrographique, minéralogique et chimique des minerais et des scories prélevés, en datant de nouveaux ateliers sidérurgiques et en identifiant les groupes sociaux ayant participé à la production du fer, certaines pistes ont été abandonnées ou poursuivies. Au final, de possibles scénarios expliquant la diversité des techniques sidérurgiques dans la région de Bassar ont été proposés (Robion-Brunner et al. 2022).

Aujourd’hui pour poursuivre cette reconstitution historique, il faut dépasser le principal obstacle que constitue la rareté des données chronologiques. Avec actuellement un très faible nombre de datations (au vu de la multitude de sites qu’abrite la région) et une dépendance aux seules datations par radiocarbone (qui posent problème lorsque l’objectif est de restituer ce qui s’est passé durant la seconde moitié du IIe millénaire de notre ère), l’interprétation précise de l’évolution chronologique de la sidérurgie est presque impossible. L’archéomagnétisme constitue une méthode de datation alternative très prometteuse. Quasiment inédite en Afrique et plus largement sur les sites métallurgiques à l’échelle globale, cette méthode a été récemment testée avec succès sur quelques bas fourneaux du pays Bassar. La bonne connaissance de la variation séculaire du champ magnétique terrestre à partir du XVe siècle, grâce aux observations historiques, assure une très bonne précision des datations archéomagnétiques (40 ans en moyenne). Cette démonstration de la faisabilité de l’archéomagnétisme encourage à déployer largement cette méthode en archéométallurgie africaine. Prochainement, les parois des fours de Tatré-Apétandjore seront échantillonnées et analysées selon cette méthode.

(Caroline Robion-Brunner et Haréna Pakou, février 2023)

Histoire de la recherche à Tatré-Apétandjore

Depuis plus d’un siècle, la région de Bassar est l’objet d’importantes recherches pluridisciplinaires (histoire, géographie, géologie, archéologie, ethnologie, etc.) donnant une assez bonne connaissance des ressources naturelles présentes, ainsi que de l’histoire des hommes et de leurs activités. Les investigations commencent à la fin du XIXe siècle lorsque les explorateurs et administrateurs allemands parcourent les terres de la colonie. Ils sont les premiers Européens à découvrir les « Bassari » et à décrire leur mode de vie. La production de fer y est alors régulière. Rapidement, sont mandatés des ingénieurs des mines et des géologues pour caractériser les richesses du sous-sol et évaluer les réserves minérales disponibles en vue de les exploiter. Friedrich Hupfeld, en 1899, donne la première description des principaux gisements de fer de la région de Bassar, dont ceux du secteur de Tatré. Ces travaux sur la géologie se poursuivront dans les années 1930 avec Nicolas Kouriatchy (1933) pour la région de Bassar et Vitald Kachinsky (1933) pour ses alentours, puis dans les années 1970 Daku Tete Lawson (BNRM 1972) et André Le Cocq pour l’ORSTOM affinent les connaissances. En 1984, le Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières français (BRGM) publient la carte géologique de Bassar (Vincent et Hottin coord. 1984a et b). Les travaux pionniers sur l’histoire et l’ethnologie des peuples du Nord-Togo sont conduits par des administrateurs français, en poste à Bassar ou à proximité dans les années 1940-50 (Froelich et Alexrandre 1960). La thèse de Robert Cornevin est plus spécifiquement centrée sur la société et la culture bassar (Cornevin 1962). À un travail de sélection et de compilation des principaux écrits allemands, il joint les données de ses propres investigations, succinctes et parcellaires, mais non sans intérêt. C’est à partir des années 1980 que se mettent en place les premières investigations systématiques et rigoureuses. L’archéologue Philip Layton de Barros (1985, 1986, 1988, 2012, 2020) investigue ainsi les périodes anciennes et propose une chronologie de la production du fer en évaluant sa fluctuation à travers le temps. Sa fouille sur le site de Dekpassanware a permis d’obtenir des datations plaçant le début de la sidérurgie dans cette partie de l’Afrique de l’Ouest autour du Ve siècle avant notre ère. Les ethnologues Bruno Martinelli (1982) et Hans Peter Hahn (1997) retranscrivent quant à eux les étapes de la métallurgie et l’identité de ces acteurs. Le domaine de la vie rituelle et des croyances ont fait l’objet de deux ouvrages d’ethnologie (Szwark 1981 ; Pawlik 1990). Enfin, les travaux de l’ethnologue Stéphan Dugast (1986, 1992, 1996, 2004, 2009, 2012) abordent un spectre de domaines très large, couvrant aussi bien les aspects technologiques (sidérurgie, agriculture) que ceux relevant de l’organisation sociale (parenté, système résidentiel), économique (échanges, systèmes de production), politique (organisation territoriale, chefferie), ou les pratiques rituelles et le symbolisme.

Le site de Tatré-Apétandjore n’a pas fait l’objet d’étude scientifique particulière avant les années 2010. Le secteur de Tatré est pourtant mentionné sur les cartes des colons allemands et dans les travaux des historiens étudiant la région de Bassar comme productrice de fer. Les sondages et les datations radiocarbones réalisés par P. de Barros sur les sites de Tatré 4 et 6 et les sites d’anciens habitats de Dukuntunde et Didjobre dans les années 1980 situent les débuts de cette activité au XIIe siècle.

(Caroline Robion-Brunner, février 2023)

Tatré-Apétandjore dans son paysage

Le district sidérurgique de Tatré se situe dans un paysage formé de savanes et de collines arborées. Il est traversé par l’un des principaux cours d’eau de la région de Bassar, le Tatré. Long de 11 km avec un bassin versant d’une superficie de 32km², il présente un régime intermittent en fonction des apports saisonniers des précipitations. Les anciens métallurgistes ont réparti leurs ateliers de production du fer dans la haute et moyenne vallée de cette rivière, formant des grappes d’amas de déchets métallurgiques de quelques mètres de haut dispersés dans ce paysage. Deux collines encadrent le Tatré : celle à l’ouest, appelée Apétandjor, la « Montagne de fer », possède des gisements métallifères qui ont été exploités pour produire du métal dans les ateliers proches de quelques centaines de mètres ; celle à l’est dépourvue de minerai de fer.

Quatre ateliers ont fait l’objet d'une étude archéologique : Tatré 2, 6, 4-5 et Tatré-Apétandjor. Le dernier atelier se déploie sur la rive droite du Tatré selon un axe est-ouest de 500 m de long et 300 m de large. Les investigations scientifiques qui y ont été menées ont inclu une mesure topographique précise de tous les amas à l’aide de la tachéométrie, des mesures systématiques de la masse et du volume des scories pour réévaluer les données antérieures sur la quantité de scories et la production de fer, la fouille d’un bas fourneau pour comprendre son fonctionnement, un échantillonnage systématique de charbon de bois pour la datation au radiocarbone et les analyses anthracologiques, enfin un échantillonnage des minerais et scories pour la caractérisation des techniques et les matières premières utilisées.

Le site couvre une superficie d’environ 15 ha et contient 139 amas de déchets métallurgiques. Ces terrils ont une surface totale d'environ 0,5 ha et présentent 57 vestiges de fours. Les amas sont généralement regroupés par deux et entourent une structure de réduction. Durant l’opération de réduction, les métallurgistes évacuaient les scories à l’extérieur du four. Au fur et à mesure des réductions, ces dernières ont formé des amas situés juste au nord-ouest des fours, côté porte. Après chaque opération, les métallurgistes nettoyaient la cuve des fours et rejetaient les scories internes au sud, formant un second amas. Avec les plus grandes scories internes qui possèdent une forme plano-convexe, les artisans construisaient de petits murs de soutènement entre les amas pour laisser un passage vers le four. La présence de deux à trois fours dans certains secteurs témoigne de l’ampleur de l’activité métallurgique. La taille des amas (hauteur maximale de 3 m) dépend de l’intensité et de la durée de l’activité. La masse totale de déchets métallurgiques à Tatré-Apétandjor est évaluée à 13 500 tonnes produits entre le XIIIe et le début du XXe siècle.

(Caroline Robion-Brunner et Haréna Pakou, février 2023)

Tatré-Apétandjore dans l’histoire

Dans la région de Bassar, la production du fer a commencé dès le Ve siècle avant notre ère, ainsi qu’en atteste l’archéologie. Après un hiatus d’environ 1000 ans, elle se développe de nouveau entre le XIIIe et le XXe siècle où elle devient une activité majeure dont la production globale avoisine environ 50 000 tonnes de fer (de Barros 1985, 1986 ; de Barros et al. 2020 ; Robion-Brunner et al. 2022). Les ateliers découverts comportent tous de nombreux vestiges de fourneaux et de volumineux amas de rejet de déchets sidérurgiques. Alors que ces derniers sont connus des archéologues depuis les années 1980, il a fallu attendre janvier 2015 pour repérer des traces d’exploitation minière. Elles constituent pour l’instant l’unique témoignage de travaux miniers dans la région. La colline d’Apétandjor qui surplombe plusieurs ateliers de réduction comprend, sur son flanc Est, d’abondantes traces illustrant des techniques d’extraction diverses qui vont du simple grattage de surface au creusement de tranchées, de galeries et de puits. Cette variété technique s’explique par l’organisation des minéralisations ferrifères. En effet, Apétandjor est constituée majoritairement de grès ferrugineux recoupés par des veines hématitiques qui viennent en remplissage des fractures. Au pied de la colline, notamment dans sa partie Est, des zones d’éboulement contiennent un mélange de ces deux types de minerai. Ainsi, les zones de grattage présentes de haut en bas de la colline ont permis d’exploiter le grès ferrugineux ou le minerai des éboulements. Elles ressemblent à des cuvettes de plusieurs mètres de diamètre. Les tranchées et les galeries sont réparties parallèlement les unes aux autres, selon un axe nord-est/sud-est. La géométrie de ce type d’exploitation témoigne de la volonté des mineurs de suivre les bancs riches en hématite. Les tranchées ont parfois recoupé des puits de prospection. Les différents types de minerai ont tous été utilisés pour produire du fer et de l’acier dans les ateliers situés en contrebas de la colline. L’observation macroscopique des déchets sidérurgiques a permis de déterminer que les métallurgistes avaient utilisé deux modes d’évacuation des scories : l’un horizontal, l’autre vertical. Dans le premier cas, les bas fourneaux étaient munis d’une ouverture à la base de la cuve qui permettait de laisser s’écouler les scories vers l’extérieur. Ce sont les bas fourneaux à scories externes. À l’opposé, dans l’autre groupe de fours, les scories sont séparées verticalement, c’est-à-dire qu’elles s’accumulent dans une fosse creusée à cet effet sous la colonne de réduction. Ce sont les bas fourneaux à scories internes. À partir de la deuxième moitié du XVe siècle, le mode horizontal supplante le mode vertical. Les raisons de ce changement technique sont à trouver dans l’intensification de la production du fer dans la région de Bassar. De cette époque, est conservé un four sur le site de Tatré-Apétandjor, qui permet de connaître parfaitement la morphologie et les dimensions de ce type de structures. Ces fours possèdent une cheminée de 2,5 à 3 m de hauteur, dont les parois, de 60 cm d’épaisseur, sont resserrées au niveau de la cuve et du gueulard (ouverture supérieure du fourneau). La cuve, de 45 cm de diamètre interne, est légèrement en pente vers une porte qui constitue, avec les sept évents, les ouvertures par lesquelles étaient placées les tuyères.

(Caroline Robion-Brunner et Haréna Pakou, février 2023)

Tatré-Apétandjore aujourd’hui

Située au nord du Togo, la région de Bassar fait partie des plus importants centres sidérurgiques précolonial de l’Afrique de l’Ouest. Elle abrite plusieurs ateliers que l’on peut regrouper par district. Celui de Tatré est localisé au nord-est de la région de Bassar, à une trentaine de kilomètres de la ville-préfecture. Plus d’une dizaine d’ateliers sidérurgiques, ainsi qu’un site d’extraction minière, le composent. Les données archéologiques situent le début de la production du fer dans ce district au XIIIe siècle et sa disparition au début du XXe siècle. Le nombre et les dimensions des amas de rejets de déchets métallurgiques montrent que cette activité y fut quasiment industrielle. Un des ateliers, nommé Tatré-Apétandjor, fait partie de la série des sept sites archéologiques du pays Bassar proposés pour une inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Déjà inscrit, depuis 2022, sur la liste indicative du Togo, il figure dans le parcours de visite touristique appelé « la route du fer à Bassar ». Dans le cadre du projet FSPI (ministère français des Affaires étrangères) « Patrimoine paléométallurgique de Bassar », la construction d’un centre d’interprétation dans le village de Kabou (8 km au sud du district) est envisagée afin de sensibiliser et valoriser l’histoire de ce patrimoine. Aujourd’hui, cette zone est peu peuplée. Nous y trouvons quelques hameaux habités par une population d’éleveurs sédentaires, les Peulhs, qui s’y sont installés il y a seulement quelques décennies.

(Caroline Robion-Brunner et Haréna Pakou, février 2023)