Lixus

Webmaster

Les recherches les plus récentes ou en cours au Chellah

Dans les années 1980 et 1990, des opérations de recherches ont été conduites sur le site du Chellah et à sa périphérie sous forme de stages destinés à la formation archéologiques des étudiants de l’Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine (INSAP). A titre d’exemple, les fouilles de 1994 à l’extérieur de l’enceinte mérinide sur le versant de la colline orienté vers le Bouregreg ont démontré l’extension de la ville maurétanienne. Des travaux ponctuels ont également été menés dans le cadre de mémoires de fin d’études et de thèses de doctorat sur la nécropole mérinide, les installations hydrauliques monumentales et le quartier artisanal (Sedra, 1998 ; Ammar, 2007 ; Hansali, 2012). Une étude préliminaire très intéressante a été menée sur la technique de fabrication des zelliges à travers des analyses physico-chimiques d’éléments décoratifs de la madrasa mérinide (Ben Amara et al., 2003). Depuis 2019, des travaux de restauration, de conservation et de valorisation de la madrasa mérinide sont menés dans le cadre d’un programme de coopération entre le Royaume du Maroc et l’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)

Histoire de la recherche au Chellah

Le site du Chellah, dont l’accès est à l’époque interdit aux non-musulmans, est brièvement décrit au début du XVIIIe siècle par le Père rédempteur Dominique Busnot, alors au Maroc dans le cadre un voyage consacré au rachat de chrétiens capturés par des pirates musulmans de Salé. Le Père Busnot évoque l’origine romaine du site et signale que des monnaies découvertes suite aux épisodes pluvieux sont vendues par les Maures aux Chrétiens. Il fait également mention de la découverte, à la fin du XVIIe siècle, de grandes statues de marbre envoyées à Meknès pour orner le palais royal (Busnot, 1724 ; Boube, 1966). Le site est mentionné à la fin du XVIIIe siècle par les consuls européens Georg Höst et Louis Chénier qui ne peuvent y rentrer, contrairement à un capitaine anglais qui parvient à y pénétrer en se faisant passer pour un musulman, tout comme le voyageur espagnol Domingo Badia y Leblich, plus connu sous le nom d’Ali-Bey, au début du XIXe siècle, qui en livra une description succincte et romantique (Chénier, 1787 ; Jackson, 1809 ; Badia y Leblich, 1814). D’autres personnalités du XIXe siècle comme le baron von Augustin, Heinrich Barth ou Vivien de Saint-Martin ont identifié le site avec la Sala romaine (Boube, 1999). En 1876, Charles-Joseph Tissot, alors ministre plénipotentiaire au Maroc, a parcouru le site et repéré des constructions et du mobilier d’époque romaine (Tissot, 1876, 1877). En 1901, le sociologue orientaliste Edmond Doutté a dressé un plan très complet qui rend compte de la répartition des vestiges et de l’environnement à l’intérieur de l’enceinte et aux abords du site, principalement occupés par des jardins cultivés et des terrains en jachère. Bien que l’accès à l’intérieur du complexe funéraire mérinide soit à cette époque interdit aux non-musulmans, il parvint à y pénétrer après avoir soudoyé le gardien des lieux (Doutté, 1914). En 1917 et 1918, grâce à une découverte fortuite, Henri Basset et ses collaborateurs ont pu fouiller une partie de la nécropole occidentale. Malheureusement, sans notes, plans ou photographies, ces premiers travaux restent très peu documentés. L’étendue de cette nécropole ainsi que la localisation des autres ensembles funéraires ont pu être déterminés à la suite de nouvelles découvertes fortuites liées à divers travaux de terrassements et d’aménagements dans la zone autour du Chellah jusque dans les années 1960. En 1922, Henri Basset et Evariste Lévi-Provençal publient une monographie capitale sur l’histoire médiévale de la nécropole, restituant plusieurs épitaphes, et fournissant surtout des descriptions architecturales et artistiques des principaux monuments. L’ouvrage comprend également une partie dédiée aux légendes et cultes autour du site. Pourtant, les premières véritables fouilles archéologiques sur le site du Chellah n’ont été conduites qu’à la fin des années 1920 et au début de la décennie suivante sous la responsabilité de Jules Borély, alors directeur du service des Beaux-Arts du Protectorat, et de la princesse égyptienne Khadija Riaz-Bey. A côté de travaux de restauration et de nettoyage de l’enceinte et du sanctuaire mérinide, ils ont partiellement dégagé les vestiges antiques tels que la base d’un arc de triomphe à trois baies, le Capitole, la Curia Ulpia en hommage à l’empereur Trajan, un tronçon du decumanus maximus, ainsi que le hammam médiéval dans lequel un petit musée de site a été installé quelques temps (Chatelain, 1944 ; Terrasse, 1940 ; Boube, 1966 ; Pietrobelli, 2001). Il ne reste malheureusement aucun rapport de fouilles ou autre documentation précise sur ces premiers travaux réalisés par, non pas des archéologues, mais deux amoureux du site. On doit la première tentative de résumé de l’histoire du site à Edmond Pauty, dessinateur et ancien chef du Service des Beaux-Arts au Maroc (Pauty, 1944). Les grandes investigations archéologiques, qui ont permis le dégagement et la fouille fine des monuments de la ville, ont été menées par Jean Boube de 1958 jusque dans les années 1980. Ce dernier évoque par ailleurs un site complexe à fouiller car présentant une stratigraphie perturbée, du fait de l’organisation de la ville en terrasses superposées ainsi que du creusement de nombreux silos et du pillage de matériaux à l’époque médiévale (Boube, 1966 ; Boube 1999). En parallèle, des fouilles localisées dans la khalwa mérinide, publiées en arabe, ont été conduites dans les années 1950-60 par Uthmân Uthmân Ismâîl (Tamás Nagy, 2014). De juillet à décembre 1966, Jean Boube a entrepris de nouvelles fouilles de la nécropole occidentale dans la partie la plus proche de la ville romaine. Parfaitement documentées, ces fouilles ont permis d’affiner la typologie et la chronologie des pratiques funéraires (Thouvenot, 1949 ; Thouvenot et Delpy, 1950 ; Boube, 1972, 1999).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)

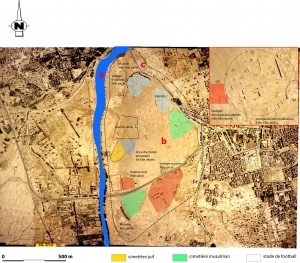

Chellah dans son paysage

Le site du Chellah réunit toutes les conditions idéales pour la vie quotidienne des populations qui y ont vécu, à savoir un site facilement défendable, un climat favorable, l’abondance de l’eau grâce aux nombreuses sources, un arrière-pays fertile et propice à l’agriculture, un cours d’eau navigable et la proximité de l’océan pour le commerce et la pêche. La grande enceinte mérinide en pisé, de plan pentagonal irrégulier, est conservée sur une hauteur moyenne de 6 à 7 m et une épaisseur de 1,60 m. Elle épouse parfaitement la topographie du terrain pour une dénivellation de plus de 30 m entre le point le plus haut et le plus bas. Elle est flanquée de vingt tours aux dimensions et plans variés, accolées au mur d’enceinte et disposées régulièrement sur chaque face. Elle est dotée de trois portes dont la grande porte monumentale en pierres de taille à coude simple située sur la face sud-ouest de l’enceinte. Attenante au nord-ouest de la porte, se trouve une hôtellerie (fondouk), un édifice composé d’une grande cour entourée de salles, construit postérieurement à la porte et à l’enceinte ; cette hôtellerie était destinée à accueillir et loger les pèlerins. L’essentiel des vestiges antiques et médiévaux du Chellah, situés dans la partie la plus basse de l’enceinte, s’articulent autour d’une vaste esplanade dominée à l’ouest par les constructions romaines installées sur les terrasses, ainsi que par les mausolées médiévaux et modernes (qoubba) sur le bas de la pente principale au sud-est. Le complexe funéraire médiéval (khalwa) est installé dans la partie sud-est de cette esplanade. Dans le quadrilatère qu’il dessine, d’environ 54 x 35 m, il comprend deux mosquées communicantes, la grande salle funéraire où se dressent les mausolées de Chams ad-Doha et d’Abou al-Hassan communiquant avec un jardin intérieur, ainsi qu’une école coranique (madrasa) où des cellules et un petit oratoire sont organisés autour d’une vaste cour quadrangulaire agrémenté d’un bassin (Basset et Lévi-Provençal, 1922 ; Tamás Nagy, 2014). A quelques mètres au sud du sanctuaire, la source de Chellah jaillit à l’intérieur d’un édifice quadrangulaire d’environ 10,50 x 9,50 m. L’eau s’écoule dans un bassin disposé sur l’un des côtés, tandis que sept petites salles sont disposées sur les trois autres côtés s’ouvrant sur la cour. Il s’agissait à l’origine de la salle des ablutions du sanctuaire, accessible par une petite porte qui donnait sur l’édifice. L’eau a aujourd’hui envahi ce bâtiment appelé communément le « bassin aux anguilles » (Basset et Lévi-Provençal, 1922). Le hammam mérinide, relativement bien conservé, est installé dans l’angle nord-est de la grande esplanade, à une cinquantaine de mètres du complexe funéraire. Il reprend les plans classiques des bains médiévaux du Maghreb et de la péninsule Ibérique, inscrit dans un rectangle allongé de 28,50 x 10,40 m, comprenant une entrée coudée, les salles de change et les latrines, puis les trois salles voûtées (froide, tiède et chaude) disposées en enfilade. Les murs principaux sont faits de pisé, les voûtes, cloisons et piliers en briques cuites (Terrasse, 1950). La ville romaine est organisée en terrasses le long des pentes, le nouvel urbanisme se substituant localement à l’ancien plan d’époque maurétanienne (Boube, 1966). Les vestiges antiques actuellement visibles s’organisent aux abords de la vaste esplanade : la basilique, au-dessus du nymphée et immédiatement au nord du complexe funéraire mérinide, le Capitole à l’opposé, et le forum à l’extrémité nord-est du site. Un important quartier artisanal est également installé sur les terrasses supérieures au nord du Capitole. Au-delà de l’emprise du site, la ville romaine était entourée de plusieurs nécropoles disposées en arc de cercle. La plus importante, la nécropole occidentale, s’étendait de part et d’autre de la future enceinte almohade de Rabat au nord-est de Bab Zaër et à environ 300 m du Chellah, sur une zone nord-sud de 600 m de long pour 200 à 300 m de large environ, présentant une importante diversité des pratiques funéraires d’incinération et d’inhumation dont les plus anciennes remonteraient, d’après le mobilier associé, au Ier siècle avant notre ère. Deux autres ensembles funéraires ont été repérés et partiellement fouillés : au sud-ouest de Chellah, un ossuaire contenant un trésor monétaire de Néron à Caracalla ; au sud-est de l’ossuaire, la nécropole dite « des potiers » au lieu-dit Al-Fakhara, comprenant également sépultures à inhumation et à incinération (Basset, 1919 ; Boube, 1999).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)

Chellah dans l'histoire

Le site, bénéficiant d’avantages naturels, est manifestement occupé dès la Préhistoire (Paléolithique et Chalcolithique), ce dont témoignent des silex taillés découverts parmi lesquels une pointe à retouches bifaciales (Souville, 1961). La première mention de Sala est attribuée à Pomponius Mela au Ier siècle de notre ère, tandis que Pline l’Ancien décrit oppidum Sala comme une place forte de hauteur sur les bords d’un fleuve du même nom, proche du désert, infestée d’éléphants et sur le territoire de la tribu berbères des Autotoles. La situation géographique du site est précisée plus tard par Claude Ptolémée ainsi que dans l’Itinéraire d’Antonin (Chatelain, 1944 ; Boube, 1966, 1984 ; Pietrobelli, 2001). Le site du Chellah a vraisemblablement été occupé à l’époque phénicienne, bien que la documentation textuelle et archéologique reste pour l’heure clairement insuffisante (Basset et Lévi-Provençal, 1922 ; Boube, 1966, 1984). Il semblerait que le nom de Sala dérive du terme soloi utilisé par les Phéniciens pour désigner des promontoires rocheux abritant un port (Bérard, 1902). Une occupation maurétanienne est en revanche bien assurée aux IIe et Ier siècles avant notre ère, ouverte sur le monde méditerranéen septentrional d’après les nombreux objets collectés lors des fouilles dans les niveaux anciens. Sous les règnes de Bocchus et de Juba II, à l’instar d’autres établissements atlantiques comme Lixus, la ville disposait de son propre atelier monétaire pour un usage toutefois en apparence limité. Bien que la trame urbaine de la cité maurétanienne soit relativement bien identifiée, cette occupation ancienne reste tout de même assez mal connue du fait du manque de plans et de données stratigraphiques précises publiés (Boube, 1966, 1984, 1999 ; Bridoux, 2008). Dans la seconde moitié du Ier siècle de notre ère, un camp d’un corps de troupes auxiliaires (cohors I Lemauorum), recouvert par un cimetière actuel, est installé immédiatement au-dessus de la ville. C’est sous le règne de l’empereur Claude que la ville a obtenu le statut de municipe (Gascou, 1991). Dès l’époque trajane, sans transformation radicale de l’urbanisme maurétanien, la ville est parée des édifices publics emblématiques de Rome – un Capitole érigé en 120, une Curia ulpia et un forum – puis entourée d’un rempart édifié vers le milieu du IIe siècle sous le règne d’Antonin le Pieux (Boube, 1999 ; Pietrobelli, 2001). La ville a perduré bien après l’abandon de la Tingitane par les Romains en 285. On sait qu’une cohorte tient encore garnison sur le site vers la fin du IVe siècle. Les textes et l’archéologie sont cependant muets concernant la ville entre le Ve et le VIIe siècle (Siraj, 1995 ; Boube, 1999). Tous les auteurs arabes médiévaux se sont accordés pour attribuer une origine antique à la ville, du moins à ses ruines. Au IXe siècle, toujours selon les auteurs arabes, il semble encore y avoir dans la région des tribus chrétiennes, juives et païennes qui cohabitent (Terrasse, 1940). Ibn Hawqal, un siècle plus tard, a livré une petite notice signalant une ville en ruines aux alentours occupés de ribâts luttant contre la confédération Barghwata installée dans la région. Cela suggère que la ville était encore occupée. Elle avait été conquise par ailleurs par Idrîs Ier, et peut-être détruite par Yûnus comme le suggèrent al-Bakrî ou Léon l’Africain. Malheureusement, nous n’avons pas de description précise de la ville au début de l’Islam et son l’histoire reste floue jusqu’au XIIIe siècle, seulement marquée par la fondation d’une nécropole dynastique sous le règne du sultan mérinide Abou Youssef Yaâqoub (où il fait enterrer le corps de son épouse le 16 novembre 1284 (683 de l’Hégire) (Basset et Lévi-Provençal, 1922)). La zone est étendue et enfermée dans une vaste enceinte en 1339 par Abou al-Hassan (Basset et Lévi-Provençal, 1922 ; Terrasse, 1950 ; Siraj, 1995 ; Tamás Nagy, 2014). Dès lors, le site a valeur de sanctuaire et de lieu de pèlerinage. La nécropole commence à abriter progressivement les dépouilles de personnages importants de la région désireux de rechercher la baraka des saints, comme en témoignent les nombreuses pierres tombales et tertres récents (Basset et Lévi-Provençal, 1922). Léon l’Africain a visité Sella en 915 de l’Hégire (1509-1510) : il y relève trente inscriptions provenant des épitaphes des tombeaux princiers (Léon l’Africain, 1981). A la fin du XVIIIe siècle, la tribu des Sabbah a utilisé le Chellah comme forteresse et base d’appui au pillage de la région de Rabat (Basset et Lévi-Provençal, 1922). A l’orée du XIXe siècle, le site n’est plus qu’un amas de ruines dispersées dans la végétation, seulement fréquenté par des pèlerins venus rendre hommage aux saints du secteur – les sept Patrons de Chella (Pauty 1944) – dans leurs mausolées.

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)

Chellah aujourd'hui

Le site du Chellah est situé dans l’actuelle ville de Rabat, sur la rive gauche du fleuve Bouregreg, à quelques centaines de mètres à l’Est du Palais royal et du rempart almohade. Outre les témoignages sporadiques d’une occupation dès la Préhistoire, les vestiges de l’ancienne cité antique (Sala colonia), partiellement occupée à l’époque médiévale (Shâlla) par une imposante nécropole mérinide, sont concentrés au cœur d’un parc archéologique de 7 000 m2 aménagé par un parcours de visite ponctué de panneaux d’information. Les collections archéologiques issues des différentes campagnes de fouilles sont partiellement exposées au Musée de l’Histoire et des Civilisations de Rabat. D’abord protégé par le Dahir du 19 novembre 1920 qui le classe au patrimoine national marocain, le site du Chellah, plus largement la ville de Rabat, est inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO en 2012 suite à la 36e session du Comité qui s’est tenue à Saint-Pétersbourg. Depuis 2005, le site accueille tous les ans les festivals internationaux de musique « Jazz au Chellah » et « Mawazine ».

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)

Photogrammétrie

Mausolée Al-Aqwas, photogrammétrie réalisée par la mission archéologique Sijilmâsa (INSAP/TRACES)

Bibliothèque

AL-BAKRÎ, 1913, Description de l’Afrique septentrionale, trad. De Slane,W. M. G., Alger, Adolphe Jourdan.

https ://gallica.bnf.fr/ark :/12148/bpt6k104409x

DARLES, Christian, MALET, Élodie, MATHIEU, Camille, NICOL, Anaïs, ERBATI, Elarbi, FAUVELLE, François-Xavier, 2016, « La porte « Bāb al-Manṣūriyya», au nord de Rissani (Maroc). Description, comparaisons et proposition de séquence historique d’un vestige architectural », Bulletin d’Archéologie Marocaine, 23, p.243-263.

DAUSSY, Axel, FAUVELLE, François-Xavier, ERBATI, Elarbi, BRUXELLES, Laurent, MENSAN, Romain, 2015, Carte archéologique de Sijilmâsa : proposition de mesures de protection du site.

DASTUGUE, Hyacinthe, 1867, « Quelques mots au sujet de Tafilet et de Sidjilmassa », Bulletin de la Société de Géographie, 13, p.337-380.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k37690q/f341.item

ERBATI, Elarbi, FAUVELLE, François-Xavier, MENSAN, Romain, DAUSSY, Axel, SOUBIRA, Thomas, 2016, « Où est Sidjilmassa ? Proposition de typologie et de séquence des élévations, du 10e au 19e siècle », Bulletin d’Archéologie Marocaine, 23, p.221-242.

FAUVELLE, François-Xavier, 2013, Le rhinocéros d’or, Paris, Alma.

FAUVELLE, François-Xavier, 2017, « Review of The Last Civilized Place: Sijilmasa and Its Saharan Destiny », Journal of Islamic Archaeology, 4 (2), p.251-255.

https://journals.equinoxpub.com/JIA/article/view/35276

FAUVELLE, François-Xavier, ERBATI, Elarbi, MENSAN, Romain, 2014, « Sijilmâsa : cité idéale, site insaisissable ? Ou comment une ville échappe à ses fouilleurs », Etudes et Essais du Centre Jacques Berque, 20, p.4-17.

GUTRON, Clémentine, FAUVELLE, François-Xavier, 2018, « Comment naissent les ruines ? Souvenirs de ville, désir d’archéologie à Sijilmâsa (Maroc) », Genèses, 110, p.32-54.

https://doi.org/10.3917/gen.110.0032#xd_co_f=MjBjZmUzZGEtYTJhMi00YzQ4LWFjYjQtYTg5NzE1Y2JkYjEy~

HASSAR-BENSLIMANE, Joudia, 1986, « Sijilmâsa, du mythe à la réalité archéologique », in Centre international de recherches sahariennes et sahéliennes (dir.), L’histoire du Sahara et des relations transsahariennes entre le Maghreb et l’Ouest africain du Moyen Âge à la fin de l’époque coloniale, Bergame, Gruppo Walk Over, p.26-31.

JACQUES-MEUNIÉ, Djinn, 1962, « Sur l’architecture du Tafilalt et de Sijilmassa (Maroc saharien) », Comptes-Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 106, p.132-147.

https://www.persee.fr/doc/crai_0065-0536_1962_num_106_2_11417

LÉON L’AFRICAIN, trad. d’Épaulard, A., 1981, Description de l’Afrique, tome 2, Paris, Maisonneuve et Larose.

LIGHTFOOT, Dave, MILLER, James, 1996, « Sijilmassa: The rise and fall of a walled oasis in medieval Morocco », Annals of the Association of American Geographers, 86, p.78-101.

https://www.jstor.org/stable/2563947?seq=1

MARGAT, Jean, 1959, « Note sur la morphologie du site de Sijilmassa », Hespéris, 47, p.254-261.

http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1959-1950/134-hesperis-tamuda-1959

MARGAT, Jean, CAMUS, A. 1958-1959, « La nécropole de Bouïa au Tafilalt », Bulletin d’Archéologie Marocaine, 3, p.345 370.

MENSAN, Romain, FAUVELLE, François-Xavier, ERBATI, Elarbi, BRUXELLES, Laurent, 2017, « Siǧilmāsa : approche typo-technologique du bâti, processus de formation du site et gestion des matières premières », Mélanges de la Casa de Velázquez, 47 (2), p.185-206.

http://journals.openedition.org/mcv/7825

MESSIER, Ronald, MILLER, James, 2015, The Last Civilized Place: Sijilmasa and Its Saharan Destiny, Austin, University of Texas Press.

MEUNIÉ, Jacques, Allain, Charles, 1956, « Quelques gravures et monuments funéraires de l’extrême Sud-Est marocain », Hespéris 43, p.51 85.

http://www.hesperis-tamuda.com/fr/index.php/archives/archives-1959-1950/131-hesperis-tamuda-1956

MEZZINE, Larbi, 1984, « Sur l’étymologie du toponyme « Sijilmasa » », Hespéris-Tamuda, 22 (1), p.19-26.

MONTEIL, Vincent, 1968, « Al-Bakri (Cordoue, 1068), routier de l’Afrique blanche et noire du Nord-Ouest », Bulletin de l’Institut Français d’Afrique Noire, 30 (1), p.39‑116.

RACHEWILTZ, Boris de, 1972, « Missione ethno-archeologica nel Sahara maghrebino. Rapporti preliminary: prima campagna (29 maggio-3 luglio 1971); seconda campagna (28 marzo – 7 maggio 1972), Africa : Rivista trimestriale di studi e documentazione dell’Istituto italiano per l’Africa e l’Oriente, 27 (4), p.519-568.

https://www.jstor.org/stable/41852714

REINAUD, Joseph, 1848, Géographie d’Aboulféda, t.2, Paris, Imprimerie Nationale.

RODRIGUE, Alain, 2008, « Les chars gravés du Jbel Aoufilal (Taouz, Maroc) », Almogaren 39, p.7 18.

http://www.almogaren.org/ic-digital/ICDigital_Almogaren_XXXIX-1_(2008).pdf

SOUBIRA, Thomas, 2018, Hydraulique urbaine, hydraulique oasienne : archéologie d'une ville médiévale des marges sahariennes du Maroc. Hydrohistoire de Sid̲j̲ilmāsa et de la plaine du Tāfīlālt, thèse de doctorat, Université Toulouse-Jean Jaurès.

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-02364956

SOUBIRA, Thomas, FAUVELLE, François-Xavier, ERBATI, Elarbi, MENSAN, Romain, 2015, « Sijilmāsa (Morocco): The urbanism of a medieval islamic site as seen through its hydraulic system (8th-13th centuries AD) », Nyame Akuma, 84, p.3-12.

https://safa.rice.edu/content/nyame-akuma-issue-84-toc

TERRASSE, Henri, 1936, « Note sur les ruines de Sijilmassa », Revue Africaine, 368-369, p.581-589.

Sijilmâsa dans son environnement social

La première mention d’une Sijilmâsa en ruines et désertée intervient au début du XVIe siècle sous la plume de Léon l’Africain qui relève encore l’existence de « châteaux », les ksour, jouxtant la cité médiévale alors en phase de disparition. Cette configuration des lieux, plus aboutie encore, est celle que nous connaissons aujourd’hui : dans la palmeraie du Tafilalet, l’emplacement de l’ancienne cité a l’allure d’un petit désert (d’environ trois km de longueur sur un de largeur) enserré d’entités villageoises en expansion. La zone archéologique paraît sanctuarisée, de fait, sans être pleinement patrimonialisée pour autant. D’ailleurs, ce n’est qu’en 2017 que le site est classé et inscrit sur la liste du patrimoine national du Maroc.

Dans ce no man’s land on peut observer à la fois des ensembles de ruines, des monticules d’ordures et d’immenses trous creusés dans un sable qui sert à la construction de bâtiments modernes. S’y concentre ce qui est étranger à la vie et aux normes sociales, ce qui est de l’ordre de la mort, de la marge et de l’impur : on rencontre en effet, sur le site, un abattoir, ainsi que plusieurs cimetières musulmans et un cimetière juif. A proximité des ruines, se développent des activités interlopes : consommation de produits interdits, prostitution, sorcellerie. Sijilmâsa, que l’on nomme localement Mdînet-el-ʻAmra, est réputée être peuplée de ces êtres d’un univers parallèle que sont les jnoun. Pour les habitants des environs, le site est donc considéré comme hanté et leurs pratiques adaptées en conséquence : on évitera d’y passer la nuit, on ne touchera pas les vestiges de murailles, on déposera une petite pierre sur un amas déjà édifié (‘Iroute) en pénétrant dans la zone critique tout en invoquant la protection de Dieu – certains ouvriers du chantier archéologique ont d’ailleurs pu expliquer leur réticence à travailler sur place. Il est fréquent que des lieux supposés investis par des esprits le soient également par des saints, comme si les pouvoirs des uns appelaient la baraka des autres. C’est le cas à Sijilmâsa, dont le site est entouré de plusieurs mausolées. De façon remarquable, ces lieux sacrés, comme le sont également les cimetières, ont participé à la conservation de certains vestiges. On l’observe en particulier à proximité du mausolée de Mohammed al-Aqwas, qui est accroché à un segment de muraille du XIVe siècle. Or cette muraille n’est précisément préservée qu’à l’emplacement de ce mausolée. Partout ailleurs, elle a disparu. Désacralisation d’un côté, respect voire dévotion de l’autre, les ruines de Sijilmâsa inspirent tout cela à la fois.

Cette ambivalence qui caractérise les attitudes locales quant aux traces physiques d’un passé lointain présentes et constitutives en cela de l’esprit des lieux, se retrouve également dans ce qui se sait et se raconte au sujet de Sijilmâsa. La gigantesque dépouille de cette cité, faite des ruines, démontre, dit-on, combien elle fut « immense », « riche » et « puissante ». Mais on ne sait ni comment, ni quand, ni même par qui cette ville aurait été construite. L’absence d’un récit de fondation de Sijilmâsa contraste avec le foisonnement de récits visant à expliquer sa destruction. Au cœur de ces traditions, on retrouve un personnage célèbre communément associé aux ruines dans l’ensemble du Maroc ainsi que dans l’ouest algérien : as-soultane l-ak’hal, le Sultan Noir. Dieu aurait puni ce souverain arrogant et mauvais croyant en anéantissant son royaume. Dans les représentations populaires, Sijilmâsa incarne donc une cité glorieuse mais aussi une cité sacrilège ; les conditions de sa fondation ont été oubliées contrairement à celles de sa disparition. En fait, chaque ksar proche des ruines a inventé sa propre mythologie et construit sa généalogie dans une dialectique impliquant de se positionner par rapport au souvenir de Sijilmâsa, simultanément repoussoir et faire-valoir.

Clémentine Gutron, janvier 2020

Les recherches les plus récentes ou en cours à Sijilmâsa

En dépit des travaux archéologiques conduits dans la seconde moitié du XXe siècle, le site archéologique de Sijilmâsa n’a pas encore livré tous les vestiges de son passé glorieux. C’est ainsi que le programme pluridisciplinaire maroco-français « Sijilmâsa : ville, oasis, carrefour » a été initié en 2011, sous la direction de Elarbi Erbati (INSAP) et François-Xavier Fauvelle (Collège de France), et s’est déployé autour de la fouille urbaine du site et de son environnement immédiat, ainsi que d’une reconnaissance de son arrière-pays minier.

Les principaux résultats archéologiques de la mission maroco-française ont tout d’abord contribué à redéfinir le modèle urbain de la Sijilmâsa médiévale. En effet, l’étude typologique et technologique des élévations en pisé disséminées sur l’ensemble de la zone archéologique a permis d’individualiser plusieurs segments de murailles appartenant à des îlots urbains spatialement distincts, datés respectivement des Xe, XIIe-XIIIe et XIVe siècles, qui ont pu ou non coexister. S’ajoute à cela une étude typologique affinée du vaste complexe de murs en élévation, considérés aussi bien par les habitants de la région que par la littérature scientifique antérieure comme les vestiges de la mosquée et de la madrasa de Sijilmâsa. Or, deux états distincts de ces bâtiments ont pu être observés et datés de la fin du XVIe au XIXe siècle ; l’un ayant pu être légitimement identifié, grâce aux sources écrites, comme un ksar royal alaouite du XVIIIe siècle (Erbati et al. 2016). Un premier plan phasé de répartition des vestiges de Sijilmâsa a également été dégagé, plaidant en faveur d’un modèle urbain à la fois polycentrique et se développant par essaimage dans le paysage au gré des phases d’abandon et de reconstruction de la ville. Ce modèle apparait donc en désaccord avec les résultats présentés dans les publications issues des opérations archéologiques antérieures, lesquelles avancent l’idée d’une très vaste cité, enceinte à l’intérieur de murailles, qui se serait développée par aggradation in situ au sein d’un périmètre de plusieurs kilomètres de côté (Lightfoot et Miller 1996 ; Messier et Miller 2015). Une célèbre « porte » figurant dans de nombreuses expositions et décrite dans ce modèle comme l’une des portes d’accès à la Sijilmâsa médiévale (« Bab Fas »), a fait l’objet d’une étude approfondie. Il s’avère que cette porte peut être replacée, avec plusieurs autres vestiges environnants, dans une séquence architecturale remontant à plusieurs siècles, et surtout qu’elle appartient selon toute probabilité au ksar voisin d’al-Mansuriya, et non à Sijilmâsa (Darles et al. 2016).

Au cœur des secteurs fouillés depuis 2012, trois observations générales ont pu être faites. La première est que les vestiges des bâtiments médiévaux, en particulier les sols, sont très mal conservés, parfois seulement à l’état de lambeaux de quelques décimètres carrés sur une aire de fouille de plusieurs dizaines de mètres carrés. La deuxième constitue peut-être un facteur explicatif de la première : la fouille a permis d’observer de très nombreuses fosses, qui ont systématiquement été enregistrées à la fouille comme unités distinctes. Leur ouverture n’a pas toujours pu être reconnue par les archéologues mais il est clair qu’elles transgressent les niveaux archéologiques sous-jacents. Elles peuvent avoir eu diverses fonctions (fondations de piliers, zones de rejet) mais la plupart d’entre elles contiennent des passes plus ou moins épaisses de sable éolien qui témoignent de leur maintien à ciel ouvert postérieurement à leur creusement. Cela plaide en faveur d’une ou plusieurs phases de pillage du site qui expliquent en partie la mauvaise conservation des vestiges et la quasi-absence de mobilier en place. Enfin, troisième observation : tous les murs individualisés à la fouille, quelle que soit l’époque à laquelle ils appartiennent, sont des arases d’élévations en terre faisant appel au pisé et à l’adobe. Certains de ces murs reposent sur des assises d’un ou deux lits de blocs de schiste. Cela détone notamment avec le soin apporté à la réalisation des sols et de structures à vocation hydraulique, très bien conservés du fait d’un fort investissement technique marqué par l’emploi de la chaux, parfois sous forme de béton (Soubira et al. 2015 ; Soubira 2018,2020).

Au terme des plus récentes fouilles maroco-françaises (2016), l’équipe a proposé une séquence d’occupation des secteurs fouillés allant du VIIIe/IXe siècle aux XVIe-XVIIIe siècles, alternant des phases d’occupation (VIIIe-Xe s., XIIIe s., XVIe-XIXe s.) et d’abandon (XIe-XIIe s., XIVe-XVIe s.), identifiées grâce à l’analyse technologique et à la datation de plusieurs sols bien individualisés et corrélés avec des unités stratigraphiques. Une monographie reprenant l’ensemble des résultats archéologiques est sous presse dans la collection « Villes et sites archéologiques du Maroc » de l’INSAP.

Les fouilles maroco-françaises se poursuivent (2020-2024) sous la direction d’Elarbi Erbati et Thomas Soubira. S’inscrivant dans la continuité des travaux opérés au cours des dernières années, elles ont notamment pour objectifs : de finaliser l’étude du mobilier céramique provenant des zones fouillées depuis 2013 et dont la séquence chronostratigraphique est maintenant bien connue ; de confirmer ou infirmer le modèle d’une ville polynucléaire en délocalisant la fouille vers des secteurs encore inexplorés ; de replacer Sijilmâsa dans son contexte régional en abordant divers sites périphériques, par le biais de prospections et de sondages archéologiques.

Thomas Soubira, janvier 2020