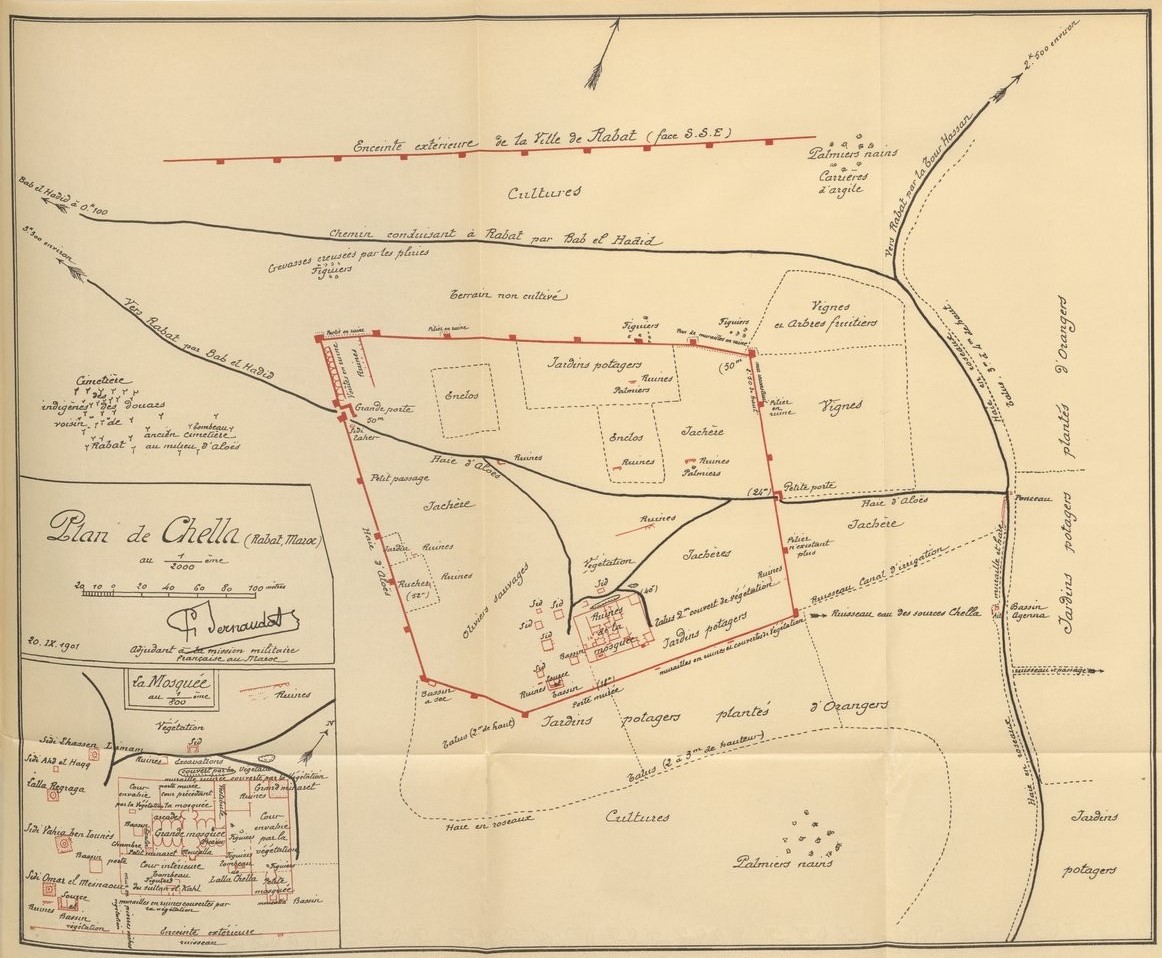

Le site du Chellah réunit toutes les conditions idéales pour la vie quotidienne des populations qui y ont vécu, à savoir un site facilement défendable, un climat favorable, l’abondance de l’eau grâce aux nombreuses sources, un arrière-pays fertile et propice à l’agriculture, un cours d’eau navigable et la proximité de l’océan pour le commerce et la pêche. La grande enceinte mérinide en pisé, de plan pentagonal irrégulier, est conservée sur une hauteur moyenne de 6 à 7 m et une épaisseur de 1,60 m. Elle épouse parfaitement la topographie du terrain pour une dénivellation de plus de 30 m entre le point le plus haut et le plus bas. Elle est flanquée de vingt tours aux dimensions et plans variés, accolées au mur d’enceinte et disposées régulièrement sur chaque face. Elle est dotée de trois portes dont la grande porte monumentale en pierres de taille à coude simple située sur la face sud-ouest de l’enceinte. Attenante au nord-ouest de la porte, se trouve une hôtellerie (fondouk), un édifice composé d’une grande cour entourée de salles, construit postérieurement à la porte et à l’enceinte ; cette hôtellerie était destinée à accueillir et loger les pèlerins. L’essentiel des vestiges antiques et médiévaux du Chellah, situés dans la partie la plus basse de l’enceinte, s’articulent autour d’une vaste esplanade dominée à l’ouest par les constructions romaines installées sur les terrasses, ainsi que par les mausolées médiévaux et modernes (qoubba) sur le bas de la pente principale au sud-est. Le complexe funéraire médiéval (khalwa) est installé dans la partie sud-est de cette esplanade. Dans le quadrilatère qu’il dessine, d’environ 54 x 35 m, il comprend deux mosquées communicantes, la grande salle funéraire où se dressent les mausolées de Chams ad-Doha et d’Abou al-Hassan communiquant avec un jardin intérieur, ainsi qu’une école coranique (madrasa) où des cellules et un petit oratoire sont organisés autour d’une vaste cour quadrangulaire agrémenté d’un bassin (Basset et Lévi-Provençal, 1922 ; Tamás Nagy, 2014). A quelques mètres au sud du sanctuaire, la source de Chellah jaillit à l’intérieur d’un édifice quadrangulaire d’environ 10,50 x 9,50 m. L’eau s’écoule dans un bassin disposé sur l’un des côtés, tandis que sept petites salles sont disposées sur les trois autres côtés s’ouvrant sur la cour. Il s’agissait à l’origine de la salle des ablutions du sanctuaire, accessible par une petite porte qui donnait sur l’édifice. L’eau a aujourd’hui envahi ce bâtiment appelé communément le « bassin aux anguilles » (Basset et Lévi-Provençal, 1922). Le hammam mérinide, relativement bien conservé, est installé dans l’angle nord-est de la grande esplanade, à une cinquantaine de mètres du complexe funéraire. Il reprend les plans classiques des bains médiévaux du Maghreb et de la péninsule Ibérique, inscrit dans un rectangle allongé de 28,50 x 10,40 m, comprenant une entrée coudée, les salles de change et les latrines, puis les trois salles voûtées (froide, tiède et chaude) disposées en enfilade. Les murs principaux sont faits de pisé, les voûtes, cloisons et piliers en briques cuites (Terrasse, 1950). La ville romaine est organisée en terrasses le long des pentes, le nouvel urbanisme se substituant localement à l’ancien plan d’époque maurétanienne (Boube, 1966). Les vestiges antiques actuellement visibles s’organisent aux abords de la vaste esplanade : la basilique, au-dessus du nymphée et immédiatement au nord du complexe funéraire mérinide, le Capitole à l’opposé, et le forum à l’extrémité nord-est du site. Un important quartier artisanal est également installé sur les terrasses supérieures au nord du Capitole. Au-delà de l’emprise du site, la ville romaine était entourée de plusieurs nécropoles disposées en arc de cercle. La plus importante, la nécropole occidentale, s’étendait de part et d’autre de la future enceinte almohade de Rabat au nord-est de Bab Zaër et à environ 300 m du Chellah, sur une zone nord-sud de 600 m de long pour 200 à 300 m de large environ, présentant une importante diversité des pratiques funéraires d’incinération et d’inhumation dont les plus anciennes remonteraient, d’après le mobilier associé, au Ier siècle avant notre ère. Deux autres ensembles funéraires ont été repérés et partiellement fouillés : au sud-ouest de Chellah, un ossuaire contenant un trésor monétaire de Néron à Caracalla ; au sud-est de l’ossuaire, la nécropole dite « des potiers » au lieu-dit Al-Fakhara, comprenant également sépultures à inhumation et à incinération (Basset, 1919 ; Boube, 1999).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)