Lixus

Webmaster

Le site de Carthage dans son paysage

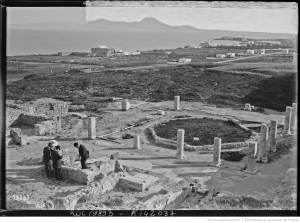

Le site de Carthage se trouve dans une presqu’île située au fond d’un vaste golfe dominé par le mont Bou Kornine, encadré au sud-est par la péninsule du cap Bon, au nord-ouest par la côte de Bizerte, face à la Sicile, sur une voie de passage entre les deux bassins méditerranéens. Cette presqu’île est rattachée au continent africain par un triple tombolo déterminant deux lacs salés : la sebkha de l’Ariana au nord, la behira de Tunis au sud. Le tombolo central rejoint le continent (c’est l’actuelle route de Tunis-La Marsa). Les deux autres tombolos forment les cordons littoraux, Gammart-Raouad au nord, Le Kram-La Goulette à l’est, isolant les sebkhas de la mer. L’arrière-pays de cette presqu’île est constitué par deux larges vallées arrosées par deux importantes rivières qui se jettent dans le golfe, de part et d’autre : la vallée de la Medjerda au nord, l’oued Méliane au sud. À ces atouts géographiques s’ajoutent les avantages de sa configuration topographique : un promontoire culminant à 150 m forme le cap dit de Tunis-Carthage. Son sommet est occupé par le village actuel de Sidi Bou Saïd. À partir de ce cap, se succèdent une série de collines tombant en falaise ou en dunes et vallons sur la côte, s’étalant en ondulations vers l’intérieur, puis finissant en larges plaines bordant la sebkha de l’Ariana-Raouad d’un côté, la behira de Tunis au sud. La ville de Carthage s’installe sur la façade maritime orientale, dans une étroite plaine littorale finissant avec les bassins portuaires dit de Salammbô, dominée par la colline de Byrsa qui sera le centre de la cité. Au-delà, vers le nord-ouest, au pied des dunes de Gammart, s’étale la zone agricole de La Marsa, antique Mégara. C’est forte de cette situation géographique exceptionnelle que Carthage, punique puis romaine, a prospéré.

De la fin de l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle, le site est resté abandonné, les ruines étant exploitées comme carrière de matériaux de construction au profit de Tunis, toute proche. Des navires étrangers venaient y prélever surtout des colonnes de marbre pour des villes autour de la Méditerranée. Puis le sol a été nivelé et rendu à l’agriculture pratiquée par quelques villages voisins. Vers la fin du XIXe siècle, quelques résidences princières sont construites le long du rivage. Ce n’est qu’avec le protectorat français, établi à partir de 1881, que l’Église catholique s’est emparée du site pour tenter de ressusciter une nouvelle capitale chrétienne. Une basilique et plusieurs autres édifices religieux sont construits. Des fouilles entreprises par le père Alfred Louis Delattre dégagent quelques grands édifices antiques tels que le théâtre, l’odéon, l’amphithéâtre, et surtout des nécropoles qui livrent un abondant matériel funéraire. L’urbanisation moderne commence et, à partir de 1919, s’accélère avec la création d’une Commune sur le site. Aucun programme de fouilles méthodiques n’est alors envisagé, laissant le champ libre à l’urbanisation. Seules quelques fouilles fortuites sont effectuées pour récupérer du matériel archéologique, essentiellement des statues et des pavements de mosaïques : il s’agit surtout d’objets d’époque romaine. Les ruines de la Carthage punique, gisant à une plus grande profondeur, situées sous les vestiges de la ville romaine, sont restées ignorées et inconnues jusqu’à la fin du XXe s. Seules les nécropoles, puniques et romaines, installées à la périphérie, sur le versant des collines, ont été découvertes et fouillées.

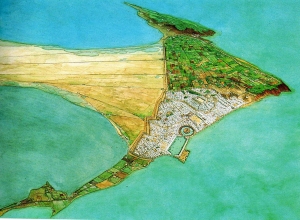

Capitale d’un empire maritime et continental, la Carthage punique a dû concrétiser sa prospérité, sa souveraineté et sa puissance, par un urbanisme et une parure monumentale à la hauteur de ses possessions. Or, à l’exception des nécropoles, dont certaines ont livré des pièces exceptionnelles, tels que les sarcophages anthropomorphes en marbre blanc et du mobilier funéraire constitué d’objets de luxe, presque rien n’avait été découvert aux deux-tiers du XXe siècle. Ajoutons le tophet, aire sacrée, encore pleine de mystères. Ce n’est que pendant la campagne de fouilles internationales entreprise à partir de 1972 que d’importantes découvertes ont été faites, révélant des pans de la cité punique jusque-là ignorés. Ces mises au jour sont éparses à travers le site et n’en concernent qu’une petite partie mais elles permettent de jeter quelque lumière sur cette grande métropole. Citons le quartier d’habitation qui s’élevait sur le flanc sud-est de la colline de Byrsa : c’est un urbanisme orthogonal datant du IIe siècle avant notre ère et présentant tous les apports techniques de l’architecture méditerranéenne. Mentionnons également les restes d’un grand temple qui aurait contenu les archives en papyrus dont seules les pastilles sigillées ont survécu à l’incendie qui le détruisit. D’autres découvertes ponctuelles concernent des maisons d’habitations, des ateliers de poterie, de pourpre, de métallurgie. Mais le monument le plus emblématique est le port militaire qui s’étend autour de l’îlot de l’Amirauté, avec l’alignement circulaire des calles contenant les navires de guerre. C’est un ensemble monumental remarquable tant par son organisation que par son architecture. Ce sont là autant d’éléments inédits permettant d’esquisser une description de l’unique cité-État du monde punique qui domina une grande partie de la Méditerranée avant d’être vaincue et détruite par Rome. S’élevant sur les ruines de la Carthage punique, la Colonia Iulia Concordia Karthago ordonnée par César en 44 avant notre ère et réalisée par son successeur Auguste en 42, est une colonie à vocation agraire dotée d’un territoire prélevé sur l’Ager publicus constitué par la province Proconsulaire créée par la fusion de l’Africa Vetus avec l’Africa Nova en 27. Dès le début, la nouvelle ville est implantée selon un plan cadastral couvrant l’espace urbain avec pour centre le sommet de Byrsa, lieu nodal comprenant le forum avec, d’un côté, le capitole, et de l’autre, la basilique civile. À partir de ce haut-lieu, se répartissent, dans les insulae, les divers monuments : les temples, le théâtre, l’odéon, les domus, les thermes, les citernes et les bassins portuaires.

En dehors des statues, ce sont les pavements des domus romaines qui ont le plus intéressé les chercheurs : des mosaïques polychromes représentant diverses scènes mythologiques ou cynégétiques. Elles ont été extraites de leur contexte pour être exposées dans les musées de Carthage et du Bardo en particulier, le reste étant délaissé. La campagne internationale de fouilles a permis de confirmer l’organisation orthogonale de la ville, de démontrer l’existence d’un forum vaste et grandiose par sa situation dominante et la majesté de ses monuments dont les matériaux ont été exploités jusqu’aux fondations. Et aussi des remaniements des bassins portuaires réaménagés pour être les ports d’expédition des produits agricoles de l’annone vers la capitale de l’Empire (essentiellement les céréales et l’huile d’olive). Carthage, capitale de la province de Proconsulaire, fut l’une des villes antiques les plus prospères grâce au développement d’une agriculture pratiquée par des cités laborieuses reliées entre elles par un réseau de routes convergeant vers les ports de la côte. Sous Hadrien, la ville, qui souffrait du manque d’eau, fut dotée d’un aqueduc qui courait du Jebel Zaghouan jusqu’aux citernes de Borj Jedid situées au-dessus des thermes d’Antonin.

(Abdelmajid Ennabli, avril 2022)

Carthage dans l'histoire

Il faut distinguer deux Carthage. La première est une cité phénicienne-punique à vocation maritime et marchande : Kart Hadash, la « Ville nouvelle ». Elle a été fondée, dit la tradition, en 814 avant notre ère par Elyssa-Didon, princesse tyrienne venue de Phénicie. L’objectif de cette fondation était à la fois politique et économique : créer un réseau de transport maritime de marchandises et de matériaux (essentiellement miniers : l’étain et le cuivre) allant de l’Orient à l’extrême-Occident et vice versa. Ce réseau maritime s’est accompagné de conquêtes terrestres, dans l’arrière-pays libyque et en Sicile, constituant ainsi un empire dont Carthage fut la métropole. Mais la ville de Carthage resta elle-même une cité-État cantonnée aux limites de sa presqu’île. Elle entra plus tard en conflit avec Rome qui commençait à étendre son influence et sa puissance en élargissant ses conquêtes. Le conflit entre les deux rivales durera trois guerres s’étendant de 260 à 146 avant notre ère et s’achèvera par la défaite de Carthage, qui sera totalement anéantie. Pendant un siècle, son site sera consacré et interdit, mais son influence continuera à s’exercer sur la vie des populations rurales et l’organisation des cités indigènes.

La seconde Carthage, Colonia Iulia Concordia Karthago, est une fondation romaine, première colonie de citoyens et de vétérans romains en terre africaine. Elle s’édifie sur les ruines de la ville punique selon un plan cadastral qui réorganise le terrain en gardant pour centre la colline de Byrsa. C’est une colonie à vocation agraire, dotée d’un territoire dénommé pertica, destiné à être mis en valeur ; elle sera le point de départ du système de cadastration qui couvre cet arrière-pays. La ville possède un port commercial qui draine les ressources agricoles produites dans cet arrière-pays et diffuse les produits importés vers les villes de l’intérieur grâce à un réseau routier structuré. Avec la paix et la sécurité de l’empire, l’agriculture se développe et les cités autochtones prospèrent. Carthage tire profit de cette prospérité économique et bénéficie aussi des générosités impériales. Elle devient une cité importante et se dote d’une parure d’architecture monumentale. Elle est déclarée la muse de l’Africa. Après les persécutions qui marquent les IIe et IIIe s., le christianisme triomphe avec l’empereur Constantin en 314. Saint Augustin exercera une autorité religieuse toute puissante. Puis les Vandales s’emparent de Carthage et y règnent durant un siècle de 439 à 533. S’ensuit la conquête byzantine qui reste toutefois fragile. Le patrice Grégoire transfère le pouvoir de Carthage vers Sufetula en raison de l’insécurité causée par les révoltes maures. C’est dans cette région que les premières troupes arabes font une incursion en 647 au cours de laquelle le patrice Grégoire est tué. Les conquérants arabes mettront plus d’un demi-siècle pour conquérir la province en s’emparant de Carthage en 698. Après cette prise, l’élite carthaginoise s’exile à Byzance et les Arabes abandonnent la ville au profit de Kairouan fondée en 670, qui devient capitale de l’Ifriqiya après avoir été un camp militaire. Dévastée et désertée, Carthage devient un champ de ruines exploitée par les pilleurs et les chercheurs de matériaux de construction, essentiellement le marbre et les colonnes. Al-Bakrî au XIe siècle et al-Idrîsî au XIIe décrivent l’état des vestiges et leur exploitation. En 1056, il est fait mention de l’installation d’un chef de la tribu hilalienne des Benou Ziyade qui se réfugie au lieu-dit al-Moallaqa, terme signifiant un site élevé qui doit être la colline de Byrsa où s’élevait le forum de la ville antique. Mais cette occupation ne dure pas longtemps. L’appellation arabe de Cartagenna قرطخنة disparaît, remplacée par celle de Moallaqa, dénomination que l’on retrouve jusqu’aux XIXe-XXe siècles, associé non plus à la colline de Byrsa mais à un petit village niché dans les grandes citernes situées à la jonction de la cadastration urbaine et de la centuriation rurale. On explique ce transfert du nom de lieu par l’abandon définitif du site citadin et le déplacement d’une population résiduelle devenue paysanne, comme dans les villages voisins de Sidi Daoud et Douar Chott. Délaissé pendant des siècles par les gouverneurs de Kairouan et de Mahdia, le site de Carthage réapparaît dans les chroniques de la croisade de saint Louis en 1270, puis dans celles de Charles Quint qui s’empare de Tunis en 1535 lorsque celle-ci devient capitale du royaume hafside.

(Abdelmajid Ennabli, avril 2022)

Carthage aujourd’hui

Coordonnées géographiques : N 36°51’48.0’’, E 10°19’59.3’’

C’est dans un site exceptionnel, situé à l’extrémité septentrionale du continent africain, au centre de la Méditerranée, qu’est fondée, à la fin du IXe s. avant notre ère, la cité punique de Carthage. Vaincue en 146 avant notre ère par Rome, elle sera détruite. Après un siècle d’abandon, Rome fondera au même endroit une nouvelle cité : Karthago. Celle-ci sera la capitale de la province d’Africa jusqu’à la prise de la ville par les Arabes en 698. Dans l’axe côtier nord-sud du continent, à la croisée avec la route venant de Carthage vers l’intérieur, s’installera une petite ville indigène, Tunis, qui sera la porte d’entrée vers l’arrière-pays. Elle sera le vis-à-vis de Carthage. Elle prendra la succession de Carthage plusieurs siècles après la disparition de celle-ci, plus précisément au début du XIIIe s., lorsqu’elle deviendra la capitale du royaume hafside de l’Ifriqiya (1228-1574). Carthage, abandonnée depuis la fin de l’antiquité, deviendra une commune de la banlieue de Tunis à partir de 1919. Son développement se fait alors aux dépens du site archéologique. N’offrant pas de monument en trois dimensions en raison de leur arasement au niveau du sol, le site ne présentait apparemment aucun intérêt pour les autorités coloniales par rapport aux sites archéologiques remarquablement conservés à l’intérieur du pays. La notion de niveaux d’occupation sous-jacents n’était pas à l’ordre du jour. Pourtant, en raison de la longue durée de son histoire, Carthage était un des rares sites ayant gardé sur son sol une stratigraphie bien développée et même, pour ce qui est de la civilisation phénico-punique, l’exclusivité de cette période. Dans la Tunisie indépendante, le mérite des responsables est d’avoir pris conscience de l’importance de la Carthage punique et romaine, et d’avoir pris les décisions permettant de la sauver d’une urbanisation irrésistible qui l’aurait anéantie. Ces décisions allaient à l’encontre des intérêts de la commune, car à l’exception de quelques îlots archéologiques comme les thermes d’Antonin et le tophet de Salammbô, l’ensemble du territoire communal était voué à la construction. Dès 1968, la presque totalité du territoire carthaginois non encore construit fut déclaré zone archéologique grevée d’une servitude non ædificandi. Cette protection fut confirmée par le Plan d’aménagement urbain édicté en 1978, puis de manière irrévocable par le Plan de classement promulgué en 1985, le site archéologique étant destiné à devenir un parc archéologique national. Une vaste campagne de fouille internationale, entreprise avec le soutien de l’UNESCO et s’étendant sur plus de vingt ans (1972-1992), a illustré de manière significative la valeur et l’importance de la science archéologique bien menée sur un site qui, à première vue, paraissait stérile. Dès 1979, le site de Carthage a été inscrit sur la liste du Patrimoine mondial. Un Plan de Protection et de Mise en valeur (PPMV), longuement élaboré par un comité de pilotage et officiellement approuvé, a malheureusement été annulé par celui même qui l’avait cautionné, pour détourner le site de sa vocation archéologique à des fins de spéculation. Depuis 2011, la société civile constituée en association n’a eu de cesse de faire approuver ce texte fondamental pour la sauvegarde du site de Carthage. Il semble bien que les motivations des nouvelles générations aient changé d’ambition et d’objectifs.

(Abdelmajid Ennabli, avril 2022)

Bibliographie

ANGELINI, Sandro, 1967, « Le Chiese monolitiche di Lalibelà », Atti dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti in Bergamo, 33, p. 3-24.

BECKINGHAM, Charles Fraser et HUNTINGFORD, George Wynn Brereton, 1961, The Prester John of the Indies. A true relation of the lands of the Prester John being the narrative of the Portuguese Embassy to Ethiopia in 1520 written by Francisco Alvares, Cambridge, University Press.

BOSC-TIESSE, Claire, DERAT, Marie-Laure, BRUXELLES, Laurent, FAUVELLE, François-Xavier, GLEIZE, Yves et MENSAN, Romain, 2014, « The Lalibela Rock Hewn Site and its Landscape (Ethiopia): An Archaeological Analysis », Journal of African Archaeology, 12(2), p. 141-164.

BOSC-TIESSE, Claire et DERAT, Marie-Laure (dir.), 2019, Lalibela, site rupestre chrétien d’Éthiopie, Toulouse, Presses Universitaire du Midi.

DERAT, Marie-Laure, 2018, L’énigme d’une dynastie sainte et usurpatrice dans le royaume chrétien d’Éthiopie du XIe au XIIIe s., Turnhout, Brepols (Hagiologia, 11).

DERAT, Marie-Laure, BOSC-TIESSE, Claire, GARRIC, Antoine, MENSAN, Romain, FAUVELLE, François-Xavier, GLEIZE, Yves et GOUJON, Anne-Lise, 2021, « The rock-cut churches of Lalibela and the cave church of Washa Mika’el: troglodytism and the Christianisation of the Ethiopian Highlands », Antiquity, 95 (380), p. 467-486.

FAUVELLE-AYMAR, François-Xavier, BRUXELLES, Laurent, MESSAN, Romain, BOSC-TIESSE, Claire, DERAT, Marie-Laure et FRITSCH, Emmanuel, 2010, « Rock-Cut Stratigraphy: Sequencing the Lalibela Churches », Antiquity, 84 (326), p. 1135-1150.

GERVERS, Michael, 2003, « The Rehabilitation of the Zaguë Kings and the Building of the Däbrä Sina – Golgotha – Sellasie Complex in Lalibäla », Africana Bulletin, 51, p. 23-49.

GLEIZE Yves, BOSC-TIESSE, Claire, DERAT, Marie-Laure, ROUZIC Mikael, SEVE Stéphanie, ZIEGLER Laure, GOUJON Anne-Lise, MENSAN Romain, BERNARD Régis et GACHAW Belay, 2015, « Le cimetière médiéval de Qedemt (Lālibalā) : données préliminaires issues des campagnes 2010 et 2012 », Annales d’Éthiopie, 30, p. 255-260.

LEPAGE, Claude, 1999, « Les peintures murales de l’église de Betä Maryam à Lalibälan, Éthiopie », Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 3, p. 199-212.

MERCIER, Jacques et LEPAGE, Claude, 2012, Lalibela, Wonder of Ethiopia, The Monolithic Churches and their Treasures, Londres, Paul Holberton Publishing – Ethiopian Heritage Fund.

MIQUEL, André, 1959, « Reconnaissance dans le Lasta (décembre 1955) », Annales d’Éthiopie, 3, p. 131-139.

MONTI DELLA CORTE, Augusto Alessandro, 1940, Lalibelà. Le chiese ipogee e monolitiche e gli altri monumenti medievali dei Lasta, Rome, Società italiana arti grafiche.

PHILLIPSON, David W, 2006, « A new Sequence, Chronology and Evaluation of the Lalibela Rock-Cut Churches », Orbis Aethiopicus, 10, p. 138-148.

PHILLIPSON, David W, 2009, Ancient Churches of Ethiopia. Fourth-Fourteenth Centuries, New Haven, Yale University Press.

RAFFRAY, Achille, 1882, Les églises monolithes de la ville de Lalibéla (Abyssinie), Paris, A. Morel et Cie.

Les recherches les plus récentes ou en cours à Lalibela

Dans les années 2000, une équipe franco-éthiopienne, dirigée par Claire Bosc-Tiessé et Marie-Laure Derat, a rouvert le dossier de l’histoire du site de Lalibela, en inscrivant résolument celui-ci dans son environnement, à plusieurs échelles, depuis le très local jusqu’au global. À partir de 2005, de nouvelles recherches ont débuté en intégrant le site dans une étude sur la géographie historique du Lāstā, région dans laquelle Lalibela est implanté. L’objectif est d’envisager ce territoire dans la longue durée. Le Lāstā est généralement considéré comme le cœur de la dynastie Zāgwē qui règne aux XIe-XIIIe siècles. Cette approche a permis d’initier des recherches de terrain dans le Lāstā sur l’histoire, l’histoire de l’art ou l’archéologie, centrées sur deux volets. Un premier volet sur l’édition, la traduction et l’analyse des archives de la région, puis un second sur l’étude archéologique du site de Lalibela et ses environs, avec des campagnes annuelles menées à partir de 2009. Le but est de comprendre l’évolution du site dans la longue durée, en lien avec son contexte régional toujours mal documenté (Bosc-Tiessé et Derat, 2019 ; Derat et al., 2021).

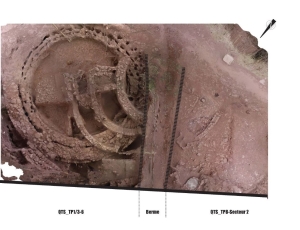

Le site est un enchevêtrement d’églises, de galeries souterraines et de tranchées à ciel ouvert, de cours et salles troglodytiques. Les observations stratigraphiques réalisées sur les monuments ont permis de proposer un séquençage des creusements (Fauvelle et al., 2010). Les deux premières phases apparaissent ainsi antérieures à la réalisation d’églises : le rocher situé directement sous la surface a été exploité en aménageant d’abord des galeries (phase « troglodytique ») qui tiraient partie d’ouvertures naturelles. Quelques petites chambres en forme de dôme ont également été creusées. Puis, dans un deuxième temps (phase « hypogée »), de larges salles souterraines ont été dégagées, inscrites un peu plus profondément dans le socle rocheux.

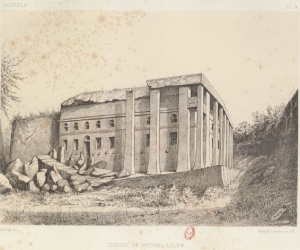

Lors d’une troisième phase, appelée « Monumental 1 », les églises ont été aménagées, sculptées dans la roche pour pasticher des bâtiments construits. Le site n’est plus alors tout à fait souterrain. Cette transformation est à l’origine d’une phase ultime, « Monumental 2 », qui s’identifie par un abaissement des niveaux extérieurs des monuments afin de lutter contre l’érosion liée à l’eau et permettre l’évacuation des eaux de pluie emprisonnées dans les cours à ciel ouvert. Ces surcreusements réguliers entrainent la réalisation de nouveaux programmes architecturaux transgressant les programmes antérieurs.

Cette analyse stratigraphique a permis d’établir une chronologie relative du site, qu’il reste à caler avec précision dans le temps. L’analyse du paysage de Lalibela a permis de reconnaître des zones de déblais issues du creusement, où sont piégées des données archéologiques (Bosc-Tiessé et al., 2014). La fouille de l’un de ces tas de déblais dans le groupe 2 d’églises – sur un site dénommé Qeyit Terara – a permis de mettre au jour une succession de structures circulaires, encloses par un mur d’enceinte. La première occupation est datée au carbone 14 du XIe-milieu XIIe siècle et correspond à une structure creusée dans le substrat. S’en suit une reprise tardive de la structure par une maçonnerie entre le milieu du XIe siècle et le milieu du XIIIe siècle. Par la suite, les niveaux de remplissage du tas de déblais ont été identifiés, correspondant à une occupation domestique du XVIIe-XVIIIe siècles. Ces données issues des fouilles mettent en lumière un complexe fortifié, articulant architecture bâtie et architecture creusée, salles souterraines et enceintes s’élevant plusieurs mètres au-dessus de la surface, installé avant le règne de Lalibela et avant la transformation en églises des salles souterraines et la taille de nouveaux monuments.

La fouille du cimetière de Qedemt (Gleize et al., 2015), situé au nord des églises, apporte quant à elle des données complémentaires concernant les pratiques funéraires. Trois phases d’occupation ont été identifiées : la phase A (XIe-XIIIe s.), correspondant à des pratiques funéraires diverses (orientations multiples), avec du mobilier céramique associé aux sépultures ; la phase B (XIIIe-XVe s.) durant laquelle les sépultures sont plus nombreuses et orientées spécifiquement est-ouest (qui correspond à la norme chrétienne) ; et la phase C (XVe-XVIIIe s.) qui est celle d’une densification et d’une extension de l’espace funéraire. La phase A, que l’on peut associer aux structures mises en évidence à Qeyit Terara, semble donc correspondre à une grande diversité des pratiques funéraires, qui renvoie peut-être à une diversité des adhésions religieuses avant le XIIIe siècle.

(Marie-Laure Derat, juillet 2022)

Histoire de la recherche à Lalibela

Lalibela a très tôt suscité l’intérêt des érudits et des voyageurs sans pour autant que ces derniers ne s’intéressent réellement à l’évolution du site. Les témoignages les plus anciens concernant les églises de Lalibela remontent au XVe siècle, lorsque des moines éthiopiens se rendent à Lalibela, devenu lieu de pèlerinage et lieu de passage pendant les périodes de troubles (Bosc-Tiessé et Derat, 2019). C’est par Francisco Alvarès, prêtre portugais qui se rend à deux reprises à Lalibela au début du XVIe siècle, que l’existence « des églises entièrement excavées dans la roche, très bien taillées » est révélée en Occident (Beckingham et Huntingford, 1961 : 205). Peu de voyageurs se rendent à Lalibela avant la fin du XIXe siècle. Les frères Antoine et Arnauld d’Abbadie y passent en 1843 mais ne fournissent aucune description. Puis Gerhard Rohlfs en 1868, et Achille Raffray en 1881, proposent une nouvelle description des lieux en notant les dégradations et les effondrements des monuments (Raffray, 1882).

Ce n’est qu’au XXe siècle que les recherches débutent réellement au sujet de ces monuments, avec une perspective nettement orientée en direction de l’histoire de l’architecture des églises. En 1939, en pleine occupation italienne de l’Éthiopie, les premiers relevés sont réalisés sous la direction d’Alessandro Augusto Monti della Corte. Avec Elio Zacchia et Lino Bianchi-Barriviera, ils effectuent une mission en avril-mai 1939 (Monti Della Corte, 1940) et livrent alors la première monographie complète au sujet du site et de ses environs. Ils ont alors accès à tous les espaces du site, dont ils dessinent de très nombreux plans, perspectives, détails architecturaux qui restent très utiles aujourd’hui. En 1955, l’équipe de la section archéologique franco-éthiopienne souhaite relancer les investigations à Lalibela : André Miquel se rend sur place pour effectuer une mission de reconnaissance, mais la section renonce à lancer une plus ample expédition par manque de moyens et pour des raisons des difficultés d’accès (Miquel, 1959). Ensuite, sans que des recherches approfondies soient effectuées, des campagnes de restauration sont lancées à la fin des années 1960. L’architecte Sandro Angelini effectue ainsi trois campagnes de restauration entre 1966 et 1970 (Angelini, 1967), accompagnées d’études architecturales et de fouilles dans les tranchées. Mais les fouilles proprement dites sont à peine documentées et les objets trouvés en fouille ont été éparpillés et perdus. En revanche, les relevés effectués par Angelini viennent compléter ceux de Bianchi-Barriviera et sont restés jusqu’aux années 2010 les meilleurs travaux réalisés. Par la suite, les recherches sont stoppées suite aux troubles politiques dans le pays à compter de 1974. En 1991, Claude Lepage reprend ses recherches entamées au début des années 1970 et publie des articles majeurs sur l’histoire et l’art du site.

À partir de ces études, deux lignes d’interprétation différentes vont émerger. La première considère le site comme résultant d’un unique programme architectural débuté et achevé sous le roi Lālibalā, ou bien plus largement sous la dynastie Zāgwē. La seconde estime que le site a connu des évolutions significatives avant et/ou après le règne de Lalibela : L’archéologue David Phillipson a ainsi proposé l’idée d’un phasage du site, en recherchant un lien avec Aksum, Lalibela apparaissant selon lui comme l’héritière du royaume chrétien antique situé en actuelle Érythrée et dans la province éthiopienne du Tigray (Phillipson, 2006, 2009). L’historien de l’art Michael Gervers (Gervers, 2003) a quant à lui promu l’idée que Lalibela avait connu des transformations au cours des siècles postérieures au roi Lālibalā. Tenants de la première ligne d’interprétation, Claude Lepage et Jacques Mercier finissent par publier la synthèse finale de leur analyse en 2012, en argumentant en faveur d’un projet mené à l’époque du roi Lālibalā (Mercier et Lepage, 2012). Ces divers travaux ont considérablement approfondi les connaissances sur le site de Lalibela, mais ont souvent restreint la focale à l’étude des églises proprement dites, sans prendre en compte leur environnement immédiat.

(Marie-Laure Derat, juillet 2022)

Lalibela dans son paysage

La ville de Lalibela se situe sur les hauts plateaux de l’Éthiopie centrale. Elle se trouve aux pieds du mont Ašatan, à un étage intermédiaire entre le massif de l’abuna Yosēf (4200 m d’altitude) et la plaine du Takkazē (1800 m d’altitude) traversé par le cours d’eau du même nom qui va rejoindre le Nil bleu au Soudan.

Entre 2400m et 2550m d’altitude environ, les monuments monolithiques de Lalibela s’observent sur pratiquement 16 hectares au détour des routes montant à la ville comme des sculptures dans la montagne. Aujourd’hui, certaines des églises sont abritées sous des abris de toile blanche, supportés par des piliers métalliques, qui se détachent du paysage minéral alentour aux couleurs proches de la latérite. Onze monuments composent l’ensemble, auxquels il faut ajouter les tranchées gigantesques qui enserrent le site, ainsi que les passages et salles souterrains formant un véritable réseau autour des églises proprement dites. Sur les flancs des monuments, des petits hameaux abritent des moniales, des familles du clergé. Une grande partie de ces hameaux ont été récemment vidés de leurs habitants pour protéger le site, en ne conservant que les maisons à étage, montées en pierre et couvertes de toit de chaume, jugées les plus remarquables. La ville est désormais repoussée au-delà d’un périmètre de protection.

Les églises se répartissent en trois ensembles spatialement distincts. Le premier groupe, au nord, est formé des églises du Sauveur du Monde (Bēta Madḫanē’Alam), la plus grande et la plus majestueuse de toutes, de l’église de Marie (Bēta Māryām) entièrement peinte à l’intérieur et sise au centre d’une cour dont les parois nord et sud abritent deux autres sanctuaires (celui de la Croix – ou Bēta Masqal – et celui des Vierges – ou Bēta Danāgel) tandis que la paroi occidentale dissimule un dédale souterrain permettant d’observer la cour de Marie d’un côté et le toit des deux dernières églises du groupe, Dabra Sinā et Bēta Golgotā, de l’autre. Ces dernières, creusées dans un niveau inférieur, sont composées d’un enchevêtrement de plusieurs espaces : deux églises accolées et des chapelles dont l’accès est réservé aux seuls prêtres et diacres du site.

Le second groupe, au sud-est, est encore plus déroutant. On y accède en visitant Bēta Gabre’ēl-Rufā’ēl qui se présente comme une forteresse accessible par un pont jeté au-dessus du vide, le sol se trouvant à une dizaine de mètres plus bas. Par un réseau souterrain, en franchissant des portes, des escaliers, un monument circulaire au plafond noir de suie (le Bēta Leḥēm, lieu où l’on cuit le pain pour la célébration eucharistique), et un dernier boyau plongé dans le noir, on émerge dans une cour où se dressent des piliers érodés, isolés, vestiges d’une salle souterraine effondrée dont une petite partie forme désormais Bēta Marqorēwos. Après avoir franchi quelques salles rupestres aux fonctions indécises, un escalier à flanc de paroi, nous voilà dans la cour de Bēta Amānu’ēl, église qui se distingue par son architecture imitant celle des palais aksumites. En quittant la cour d’Emmanuel par une petite ouverture, on entre dans une vaste tranchée qui enceint la presque totalité de ce groupe de monuments. En circulant dans cet espace démesuré, on atteint l’entrée de Bēta Libānos dont le toit est solidaire avec le rocher, évoquant ainsi les monuments de Petra.

Isolée de ces deux groupes, au sud, se dresse Bēta Giyorgis, la plus célèbre de toutes parce que sa forme en croix grecque fascine tous les visiteurs. On aborde le monument par son sommet, mesurant ainsi la prouesse architecturale et technique que représente cette église particulièrement bien conservée.

Les églises rupestres ont été excavées dans une couche de basalte scoriacé correspondant à d’anciennes scories basaltiques accumulées sur les flancs occidentaux d’un volcan actif au cours du Miocène. Elles sont soudées et partiellement altérées par l’oxydation du fer qu’elles contiennent, oxydation qui donne une couleur rouge aux églises. Des bombes volcaniques sont également observées dans ce matériau, allant du kilogramme à plusieurs tonnes. Relativement compacte, cette roche se prête bien à la taille. Sa composition est assez homogène même si quelques coulées de basaltes interstratifiées dans les scories sont observables, soudant quelquefois des paléosols très rubéfiés. Ce sont les parties les plus tendres de la roche qui ont été exploitées lors des premières phases d’occupation, en creusant initialement des galeries de taille et d’orientation différentes en fonction de ces discontinuités lithologiques. Durant les phases postérieures ont été exploités les niveaux de basalte scoriacé sans faire de distinctions. Il est arrivé que les tailleurs soient confrontés à des couches de basalte, plus résistantes à la taille. Des exemples sont visibles à la base des tranchées ou des cours à l’air libre, comme à Bēta Giyorgis (Saint-Georges). Dans le groupe 1, des tranchées sont parvenues au basalte seulement quelques mètres sous la surface. Leur orientation et leur taille suggèrent qu’il s’agit de tranchées préalables au creusement d’une église, mais la présence de basalte semble avoir stoppé leur réalisation. Les tailleurs des églises ont clairement manifesté une connaissance empirique des propriétés du socle rocheux. De semblables niveaux de basalte scoriacé ont été exploités dans les environs de Lalibela, comme à l’église de Bilbālā Qirqos. Une autre roche, l’ignimbrite, a également fait l’objet d’excavation, par exemple pour le creusement de l’église d’Ašatan Māryām.

Les observations géomorphologiques permettent également d’expliquer comment le paysage a été utilisé par les habitants de Lalibela. Le secteur est marqué par une importante incision du réseau hydrographique. Au niveau de Lalibela, un petit ruisseau irrégulier – appelé aujourd’hui le Jourdain comme en Terre sainte – coule au fond d’un talweg encaissé de plusieurs mètres. Ce ruisseau sépare les deux groupes d’églises ; son cours a d’ailleurs été tellement recalibré que son origine naturelle a pu être remise en cause. Mais la topographie de la zone et l’organisation générale du réseau hydrographique ont permis d’affirmer l’existence préalable de ce talweg. De même, la morphologie des interfluves et des versants a directement eu un impact sur la forme des églises. Assurément, au groupe 1, les monuments sont alignés avec des toits à double pente. Le relief est propice à leur implantation puisque la crête est orientée est-ouest, la ligne d’interfluve correspondant plus ou moins au faîtage des églises. A titre d’exemple, la forme du toit de Bēta Madḫanē’Alam, à deux pans, suit la forme initiale du relief. De même, Bēta Giyorgis a un toit plan quelque peu incliné, suivant le versant de la pente.

(Marie-Laure Derat, juillet 2022)

Lalibela dans l’histoire

L’histoire du site de Lalibela peut être appréhendée grâce à la documentation manuscrite conservée dans les églises du site, aux inscriptions sur les parois des églises et sur quelques objets en bois, et à l’archéologie.

Les études réalisées à partir de la documentation manuscrite, conservée à Lalibela et dans ses environs, fournissent de précieuses indications historiques. D’une part, la région dans laquelle les églises ont été implantées semble avoir été un royaume nommé « Begwenā » dans les textes. Le site de Lalibela, longtemps pensé comme la capitale du royaume à l’époque de la dynastie Zāgwē, apparaît aujourd’hui davantage comme un cœur religieux que comme un centre politique (Derat, 2018). À compter du XVe siècle, les églises de Lalibela ont fait l’objet d’attentions régulières de la part des souverains chrétiens d’Éthiopie, qui ont voulu célébrer le culte du saint-roi Lālibālā, tout en contrôlant ce centre religieux. Puis l’intérêt royal décline, avant qu’aux XVIIe-XVIIIe siècles une dynastie locale redonne un certain lustre aux églises du site, tout en revendiquant son autonomie vis-à-vis du pouvoir central, désormais installé dans la région de Gondar. Les textes montrent donc le développement d’une histoire longue du site de Lalibela, qui occupe une place singulière au sein du royaume chrétien d’Éthiopie.

Les recherches menées sur le terrain par le moyen de prospections et fouilles archéologiques permettent d’établir un phasage de creusement du site (voir plus loin). Elles ont permis d’identifier des vestiges marquant une occupation dès les Xe-XIIe siècles, vestiges qui sont recouverts par les déblais issus de la réalisation des églises par creusement. Aux alentours de Lalibela, par exemple à Māy Māryām, Waf Argaf et Waša Mikā’ēl, plusieurs sites indiquent que la région semble avoir été maîtrisée par une élite puissante avant même l’ascension du roi Lālibālā. Il semble qu’alors le christianisme était déjà présent mais qu’il devait cohabiter avec d’autres religions.

Si les données historiques de toutes natures permettent désormais de voir se former la société qui a vécu à Lalibela au cours du dernier millénaire, il reste encore à comprendre les relations entre cette société et la dynastie Zāgwē. La région fut-elle conquise par les Zāgwē, et par le roi Lālibālā en particulier, qui aurait transformé une forteresse préexistante en un complexe d’églises ? Ou bien les Zāgwē sont-ils au contraire les héritiers de cette société vivant à Lalibela et les témoins de transformations religieuses qui auraient induit les transformations architecturales du site ? Pour répondre à ces questions, il faudra à l’avenir s’éloigner de Lalibela et travailler sur d’autres sites repérés dans les environs, afin de mieux revenir sur les vestiges mis au jour.

(Marie-Laure Derat, juillet 2022)

Lalibela aujourd’hui

Situé à 645 km au nord-ouest d’Addis Abeba, sur les hauts plateaux de l’Éthiopie centrale, le site de Lalibela est un sanctuaire et lieu de pèlerinage chrétien qui conserve les vestiges de onze églises creusées dans la roche. Ces églises sont réparties en deux groupes séparés de quelques centaines de mètres. Une église isolée, Saint-Georges, est devenue l’emblème du site parce qu’elle est sculptée en forme de croix. Perché à 2500 m d’altitude, la création de ce haut-lieu du christianisme éthiopien a longtemps été attribuée au seul roi Lālibālā, un souverain de la dynastie Zāgwē qui a régné au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Classé au patrimoine de l’UNESCO depuis 1978, le site a fait l’objet de plusieurs campagnes de restauration depuis le début du XXe siècle jusqu’aux années 2010, pour aboutir à l’installation temporaire d’abris au-dessus de cinq églises afin de les protéger des infiltrations d’eau et de l’érosion consécutives aux pluies saisonnières.

Aujourd’hui, le site de Lalibela est un carrefour religieux où se pressent des milliers de fidèles lors des grandes fêtes du calendrier liturgique, attirant des pèlerins venus des quatre coins du pays. C’est également une petite ville en plein développement, en raison de la croissance régulière du nombre de touristes visitant les églises, jusqu’à l’interruption brutale des visites du fait de la pandémie de COVID depuis 2019 et de la guerre en Éthiopie déclenchée en novembre 2020. En mars 2019, un accord entre les gouvernements français et éthiopien a été signé en vue d’œuvrer conjointement à la conservation, la restauration et la valorisation du site de Lalibela. De cet accord est né en particulier un programme, intitulé Sustainable Lalibela, financé par l’Agence française de développement (AFD), qui compte plusieurs volets, de la restauration des monuments et des peintures, à l’archéologie et à la numérisation des manuscrits, avec la création d’un centre de ressources numériques pour mettre à disposition sur le site toutes les données issues des recherches engagées à Lalibela.

(Marie-Laure Derat, juillet 2022)

Bibliographie

AL-TIDJANÎ, 1853, Voyage du scheikh Et-Tidjani dans la Régence de Tunis, pendant les années 706, 707 et 708 de l'hégire (1306-1309 de J.-C.), traduit de l'arabe par M. Alphonse Rousseau, Paris, Imprimerie Royale.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6212253d

BEJAOUI, Fathi, 2019, « In memoriam : Hédi Slim (1935-2019) », Antiquités Africaines, 55, p. 25-28.

BEN JERBANIA, Imed, 2008, « Céramique pré-impériale de Thysdrus (El-Jem, Tunisie) », Antiquités africaines 44 (1), p. 23‐42

https://doi.org/10.3406/antaf.2008.1468.

CARTON, Louis, 1904, « Excursions et promenades. El-Djem (Thysdrus) », Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, p. 211-216

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57419199/f225.item

CHAOUALI, Moheddine, 2017, « Pre-Islamic Archaeology in Tunisia », Memoirs of the American Academy in Rome, 62, Special Issue: National Narratives and the Medieval Mediterranean, p. 193-208.

CHARLES-PICARD, Gilbert, 1959, La civilisation de l'Afrique romaine. Paris, Plon.

DRAPPIER, Louis, 1920, « Les thermes d’El Jem », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, p. 465-471.

FOUCHER, Louis, 1960, « Rapport sur l'archéologie tunisienne, présenté de la part de l'INAA », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, 1959-60, p.109 (El Jem (Thysdrus).

FOUCHER, Louis, 1963. La maison de la procession dionysiaque à El Jem, Université de Tunis, PUF, 1963.

GADRAT, P.-L., 1909, « À l’amphithéâtre d’El-Djem », Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, p. 102-118

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5741813g/f116.item

GASCOU, Jacques, 1979, « P. Iulius Liberalis Sacerdotalis provinciae africae et la date du statut colonial de Thysdrus », Antiquités Africaines, 14, p. 189-196.

GAUCKLER, Paul, 1902. « Les fouilles de Tunisie », Revue Archéologique, 41, p. 405.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k203653x.texteImage

GOLVIN, Jean-Claude, 2020, L’Antiquité retrouvée, Arles, Errance, p. 128-130.

GRESSE, Adolphe, 1907, « Extraits des procès-verbaux des réunions », Séance du Bureau du 10 Juillet 1908, Bulletin de la Société Archéologique de Sousse, 5 (9), p. 167.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5476975k?rk=21459;2

GUIZANI, Samir, 2009, « Le problème de l’étage dans les domus romaines de Tunisie », Dialogues d’histoire ancienne, 35 (2), p. 101‐17.

https://doi.org/10.3406/dha.2009.3183.

GUIZANI, Samir, 2013, « Remarques sur l’architecture domestique à Thysdrus », Muqabasat 4, p. 151‐72.

HANNEZO, Gustave. 1917. « El-Djem. Notes historiques », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, p. cxxxii-cxxxiii.

HÉRON DE VILLEFOSSE, Antoine, 1903, « Lettre à M. le Docteur Carton sur une inscription de Thysdrus », Bulletin de la Société archéologique de Sousse, 1, p. 35‑41. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57418604.

IBBA, Antonio et TRAINA, Giusto, 2006, L'Afrique romaine : de l'Atlantique à la Tripolitaine (69-439 ap. J.-C.), Paris, Bréal, p. 107.

LARONDE, André et GOLVIN, Jean-Claude, 2001, L'Afrique antique. Histoire et monuments, Libye, Tunisie, Algérie, Maroc, Paris, Tallandier, p. 106-109.

MAHJOUBI, Ammar, 2000, Villes et structures urbaines de la province romaine d'Afrique, Tunis, Centre de publication universitaire, p. 167-168.

MERLIN, Alfred, 1913, « Découvertes d'objets, d'inscription, de substructions romaines à El-Djem (Thysdrus) », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, p. cxcix-cciv.

PICARD, Gilbert, 1952, « Rapport sur l’archéologie romaine en Tunisie pendant l’année 1951 », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, 1951-2, p. 216-217 (Inscription de Thysdrus (dédicace à Antonin le Pieux en 156 ap. J.-C.)).

PISTER, Danielle, 2018, « La Kahina, la reine palimseste », Revista semestral de Estudios Argelinos, p. 33-52.

https://doi.org/10.14198/RevArgel2018.6.04

POINSSOT, Louis, 1936, « Une intaille d’El-Djem », Revue Tunisienne, 38, p. 141‑145.

SAUMAGNE, Charles, 1929, « Les vestiges d’une centuriation romaine à l’est d’El-Djem ». Comptes rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 73(4), p. 307‑313.

https://doi.org/10.3406/crai.1929.75808.

SAUMAGNE, Charles, 1937, « Inscriptions funéraires, trouvées à El Djem (Thysdrus) », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, 1936-1937, p. 291-297.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb327170958/date1936.r

SLIM, Hédi et SLIM Latifa, 1980, « Lacaena : une Spartiate à Thysdrus ? », Antiquités africaines, 16, p. 95-99.

https://www.persee.fr/doc/antaf_0066-4871_1980_num_16_1_1059

SLIM, Hédi, 1986, « Les amphithéâtres d'El-Jem », Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 130 (3), p. 440-469.

https://doi.org/10.3406/crai.1986.14403

SLIM, Hédi, 1990, « Le modèle urbain romain et le problème de l’eau dans les confins du Sahel et de la Basse Steppe », dans L’Afrique dans l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C ; - IVe siècle ap. J.-C.), Actes du colloque de Rome (3-5 décembre 1987), Rome, Publications de l’École Française de Rome, 134, p.169-201.

https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1990_act_134_1_3873

SLIM, Hédi, 1995, « Djem (El Jem Thysdrus) », Encyclopédie Berbère, 16, p. 2427-2434.

https://doi.org/10.4000/encyclopedieberbere.2182

SLIM, Hédi,1996, El Jem : l'antique Thysdrus, éd. Alif - Les éditions de la Méditerranée, Tunis.

SLIM, Hédi, 2000a, « Les militaires à la découverte d’El Jem », L’Africa romana. Atti del XIII Convegno di studio, Djerba 10 - 13 dicembre 1998, p. 549‑556.

SLIM, Hédi, 2000b, « L’amphithéâtre et le site d’El Jem vus par les voyageurs des siècles derniers », in J. Alexandropoulos et P. Cabanel (éd.), La Tunisie mosaïque, Toulouse, Presse Universitaire du Mirail, p. 485-499.

https://books.openedition.org/pumi/5078?lang=fr

TISSOT, Charles, 1856, « Inscriptions de l’amphithéâtre d’El-Djem (TUNISIE) », Revue Africaine, I, p. 16-20.

ROUIRE, Ferdinand, 1881, « Les ruines de Thysdrus et le village d’El-Djem », Revue de géographie, X, mai 1882, p. 350-360.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k56703450/f30.item#

ROUSSEAU, David, 2007, La présentation des villae romaines : des ruines aux reconstitutions in situ, Paris, Éditions du patrimoine, p. 231.

TISSOT, Charles, 1888, Exploration scientifique de la Tunisie : Géographie comparée de la province romaine d’Afrique, tome II, Paris, Imprimerie Nationale, p. 184-185.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57280422.texteImage#

TOUTAIN, Jules, 1923, « Les ruines de Thysdrus », Bulletin du Comité des Travaux Historiques, p. CXCVI-CXCVII.