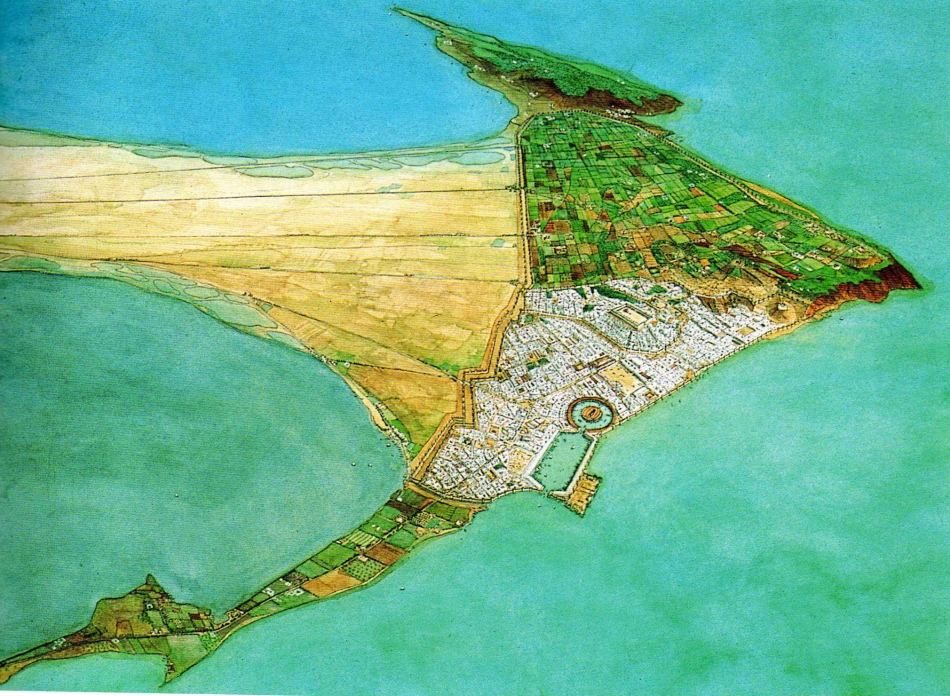

Il faut distinguer deux Carthage. La première est une cité phénicienne-punique à vocation maritime et marchande : Kart Hadash, la « Ville nouvelle ». Elle a été fondée, dit la tradition, en 814 avant notre ère par Elyssa-Didon, princesse tyrienne venue de Phénicie. L’objectif de cette fondation était à la fois politique et économique : créer un réseau de transport maritime de marchandises et de matériaux (essentiellement miniers : l’étain et le cuivre) allant de l’Orient à l’extrême-Occident et vice versa. Ce réseau maritime s’est accompagné de conquêtes terrestres, dans l’arrière-pays libyque et en Sicile, constituant ainsi un empire dont Carthage fut la métropole. Mais la ville de Carthage resta elle-même une cité-État cantonnée aux limites de sa presqu’île. Elle entra plus tard en conflit avec Rome qui commençait à étendre son influence et sa puissance en élargissant ses conquêtes. Le conflit entre les deux rivales durera trois guerres s’étendant de 260 à 146 avant notre ère et s’achèvera par la défaite de Carthage, qui sera totalement anéantie. Pendant un siècle, son site sera consacré et interdit, mais son influence continuera à s’exercer sur la vie des populations rurales et l’organisation des cités indigènes.

La seconde Carthage, Colonia Iulia Concordia Karthago, est une fondation romaine, première colonie de citoyens et de vétérans romains en terre africaine. Elle s’édifie sur les ruines de la ville punique selon un plan cadastral qui réorganise le terrain en gardant pour centre la colline de Byrsa. C’est une colonie à vocation agraire, dotée d’un territoire dénommé pertica, destiné à être mis en valeur ; elle sera le point de départ du système de cadastration qui couvre cet arrière-pays. La ville possède un port commercial qui draine les ressources agricoles produites dans cet arrière-pays et diffuse les produits importés vers les villes de l’intérieur grâce à un réseau routier structuré. Avec la paix et la sécurité de l’empire, l’agriculture se développe et les cités autochtones prospèrent. Carthage tire profit de cette prospérité économique et bénéficie aussi des générosités impériales. Elle devient une cité importante et se dote d’une parure d’architecture monumentale. Elle est déclarée la muse de l’Africa. Après les persécutions qui marquent les IIe et IIIe s., le christianisme triomphe avec l’empereur Constantin en 314. Saint Augustin exercera une autorité religieuse toute puissante. Puis les Vandales s’emparent de Carthage et y règnent durant un siècle de 439 à 533. S’ensuit la conquête byzantine qui reste toutefois fragile. Le patrice Grégoire transfère le pouvoir de Carthage vers Sufetula en raison de l’insécurité causée par les révoltes maures. C’est dans cette région que les premières troupes arabes font une incursion en 647 au cours de laquelle le patrice Grégoire est tué. Les conquérants arabes mettront plus d’un demi-siècle pour conquérir la province en s’emparant de Carthage en 698. Après cette prise, l’élite carthaginoise s’exile à Byzance et les Arabes abandonnent la ville au profit de Kairouan fondée en 670, qui devient capitale de l’Ifriqiya après avoir été un camp militaire. Dévastée et désertée, Carthage devient un champ de ruines exploitée par les pilleurs et les chercheurs de matériaux de construction, essentiellement le marbre et les colonnes. Al-Bakrî au XIe siècle et al-Idrîsî au XIIe décrivent l’état des vestiges et leur exploitation. En 1056, il est fait mention de l’installation d’un chef de la tribu hilalienne des Benou Ziyade qui se réfugie au lieu-dit al-Moallaqa, terme signifiant un site élevé qui doit être la colline de Byrsa où s’élevait le forum de la ville antique. Mais cette occupation ne dure pas longtemps. L’appellation arabe de Cartagenna قرطخنة disparaît, remplacée par celle de Moallaqa, dénomination que l’on retrouve jusqu’aux XIXe-XXe siècles, associé non plus à la colline de Byrsa mais à un petit village niché dans les grandes citernes situées à la jonction de la cadastration urbaine et de la centuriation rurale. On explique ce transfert du nom de lieu par l’abandon définitif du site citadin et le déplacement d’une population résiduelle devenue paysanne, comme dans les villages voisins de Sidi Daoud et Douar Chott. Délaissé pendant des siècles par les gouverneurs de Kairouan et de Mahdia, le site de Carthage réapparaît dans les chroniques de la croisade de saint Louis en 1270, puis dans celles de Charles Quint qui s’empare de Tunis en 1535 lorsque celle-ci devient capitale du royaume hafside.

(Abdelmajid Ennabli, avril 2022)