Le site de Carthage se trouve dans une presqu’île située au fond d’un vaste golfe dominé par le mont Bou Kornine, encadré au sud-est par la péninsule du cap Bon, au nord-ouest par la côte de Bizerte, face à la Sicile, sur une voie de passage entre les deux bassins méditerranéens. Cette presqu’île est rattachée au continent africain par un triple tombolo déterminant deux lacs salés : la sebkha de l’Ariana au nord, la behira de Tunis au sud. Le tombolo central rejoint le continent (c’est l’actuelle route de Tunis-La Marsa). Les deux autres tombolos forment les cordons littoraux, Gammart-Raouad au nord, Le Kram-La Goulette à l’est, isolant les sebkhas de la mer. L’arrière-pays de cette presqu’île est constitué par deux larges vallées arrosées par deux importantes rivières qui se jettent dans le golfe, de part et d’autre : la vallée de la Medjerda au nord, l’oued Méliane au sud. À ces atouts géographiques s’ajoutent les avantages de sa configuration topographique : un promontoire culminant à 150 m forme le cap dit de Tunis-Carthage. Son sommet est occupé par le village actuel de Sidi Bou Saïd. À partir de ce cap, se succèdent une série de collines tombant en falaise ou en dunes et vallons sur la côte, s’étalant en ondulations vers l’intérieur, puis finissant en larges plaines bordant la sebkha de l’Ariana-Raouad d’un côté, la behira de Tunis au sud. La ville de Carthage s’installe sur la façade maritime orientale, dans une étroite plaine littorale finissant avec les bassins portuaires dit de Salammbô, dominée par la colline de Byrsa qui sera le centre de la cité. Au-delà, vers le nord-ouest, au pied des dunes de Gammart, s’étale la zone agricole de La Marsa, antique Mégara. C’est forte de cette situation géographique exceptionnelle que Carthage, punique puis romaine, a prospéré.

De la fin de l’Antiquité jusqu’à la fin du XIXe siècle, le site est resté abandonné, les ruines étant exploitées comme carrière de matériaux de construction au profit de Tunis, toute proche. Des navires étrangers venaient y prélever surtout des colonnes de marbre pour des villes autour de la Méditerranée. Puis le sol a été nivelé et rendu à l’agriculture pratiquée par quelques villages voisins. Vers la fin du XIXe siècle, quelques résidences princières sont construites le long du rivage. Ce n’est qu’avec le protectorat français, établi à partir de 1881, que l’Église catholique s’est emparée du site pour tenter de ressusciter une nouvelle capitale chrétienne. Une basilique et plusieurs autres édifices religieux sont construits. Des fouilles entreprises par le père Alfred Louis Delattre dégagent quelques grands édifices antiques tels que le théâtre, l’odéon, l’amphithéâtre, et surtout des nécropoles qui livrent un abondant matériel funéraire. L’urbanisation moderne commence et, à partir de 1919, s’accélère avec la création d’une Commune sur le site. Aucun programme de fouilles méthodiques n’est alors envisagé, laissant le champ libre à l’urbanisation. Seules quelques fouilles fortuites sont effectuées pour récupérer du matériel archéologique, essentiellement des statues et des pavements de mosaïques : il s’agit surtout d’objets d’époque romaine. Les ruines de la Carthage punique, gisant à une plus grande profondeur, situées sous les vestiges de la ville romaine, sont restées ignorées et inconnues jusqu’à la fin du XXe s. Seules les nécropoles, puniques et romaines, installées à la périphérie, sur le versant des collines, ont été découvertes et fouillées.

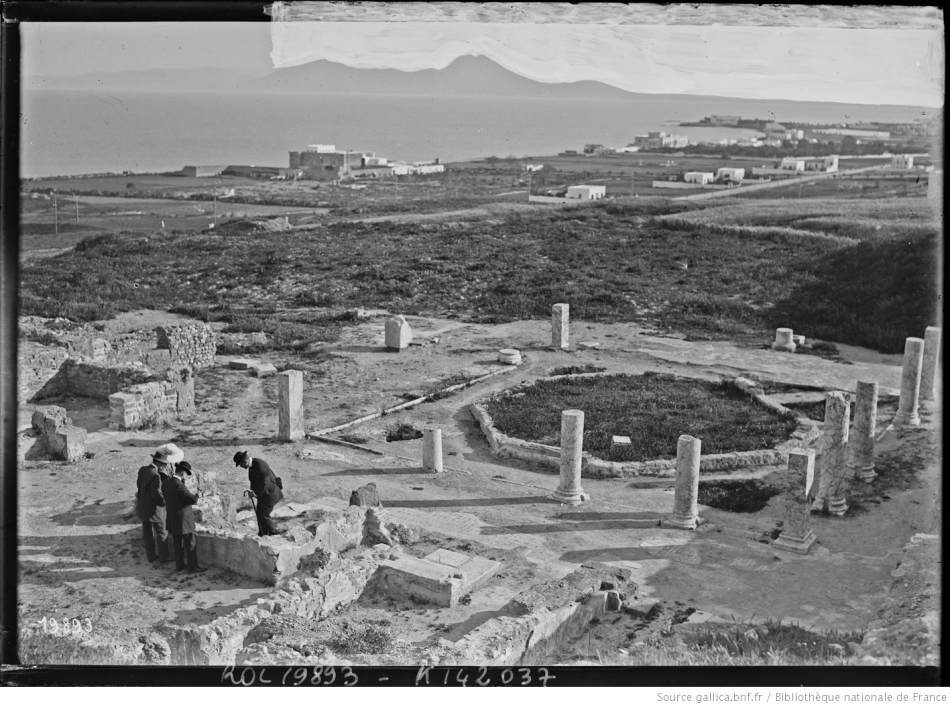

Capitale d’un empire maritime et continental, la Carthage punique a dû concrétiser sa prospérité, sa souveraineté et sa puissance, par un urbanisme et une parure monumentale à la hauteur de ses possessions. Or, à l’exception des nécropoles, dont certaines ont livré des pièces exceptionnelles, tels que les sarcophages anthropomorphes en marbre blanc et du mobilier funéraire constitué d’objets de luxe, presque rien n’avait été découvert aux deux-tiers du XXe siècle. Ajoutons le tophet, aire sacrée, encore pleine de mystères. Ce n’est que pendant la campagne de fouilles internationales entreprise à partir de 1972 que d’importantes découvertes ont été faites, révélant des pans de la cité punique jusque-là ignorés. Ces mises au jour sont éparses à travers le site et n’en concernent qu’une petite partie mais elles permettent de jeter quelque lumière sur cette grande métropole. Citons le quartier d’habitation qui s’élevait sur le flanc sud-est de la colline de Byrsa : c’est un urbanisme orthogonal datant du IIe siècle avant notre ère et présentant tous les apports techniques de l’architecture méditerranéenne. Mentionnons également les restes d’un grand temple qui aurait contenu les archives en papyrus dont seules les pastilles sigillées ont survécu à l’incendie qui le détruisit. D’autres découvertes ponctuelles concernent des maisons d’habitations, des ateliers de poterie, de pourpre, de métallurgie. Mais le monument le plus emblématique est le port militaire qui s’étend autour de l’îlot de l’Amirauté, avec l’alignement circulaire des calles contenant les navires de guerre. C’est un ensemble monumental remarquable tant par son organisation que par son architecture. Ce sont là autant d’éléments inédits permettant d’esquisser une description de l’unique cité-État du monde punique qui domina une grande partie de la Méditerranée avant d’être vaincue et détruite par Rome. S’élevant sur les ruines de la Carthage punique, la Colonia Iulia Concordia Karthago ordonnée par César en 44 avant notre ère et réalisée par son successeur Auguste en 42, est une colonie à vocation agraire dotée d’un territoire prélevé sur l’Ager publicus constitué par la province Proconsulaire créée par la fusion de l’Africa Vetus avec l’Africa Nova en 27. Dès le début, la nouvelle ville est implantée selon un plan cadastral couvrant l’espace urbain avec pour centre le sommet de Byrsa, lieu nodal comprenant le forum avec, d’un côté, le capitole, et de l’autre, la basilique civile. À partir de ce haut-lieu, se répartissent, dans les insulae, les divers monuments : les temples, le théâtre, l’odéon, les domus, les thermes, les citernes et les bassins portuaires.

En dehors des statues, ce sont les pavements des domus romaines qui ont le plus intéressé les chercheurs : des mosaïques polychromes représentant diverses scènes mythologiques ou cynégétiques. Elles ont été extraites de leur contexte pour être exposées dans les musées de Carthage et du Bardo en particulier, le reste étant délaissé. La campagne internationale de fouilles a permis de confirmer l’organisation orthogonale de la ville, de démontrer l’existence d’un forum vaste et grandiose par sa situation dominante et la majesté de ses monuments dont les matériaux ont été exploités jusqu’aux fondations. Et aussi des remaniements des bassins portuaires réaménagés pour être les ports d’expédition des produits agricoles de l’annone vers la capitale de l’Empire (essentiellement les céréales et l’huile d’olive). Carthage, capitale de la province de Proconsulaire, fut l’une des villes antiques les plus prospères grâce au développement d’une agriculture pratiquée par des cités laborieuses reliées entre elles par un réseau de routes convergeant vers les ports de la côte. Sous Hadrien, la ville, qui souffrait du manque d’eau, fut dotée d’un aqueduc qui courait du Jebel Zaghouan jusqu’aux citernes de Borj Jedid situées au-dessus des thermes d’Antonin.

(Abdelmajid Ennabli, avril 2022)