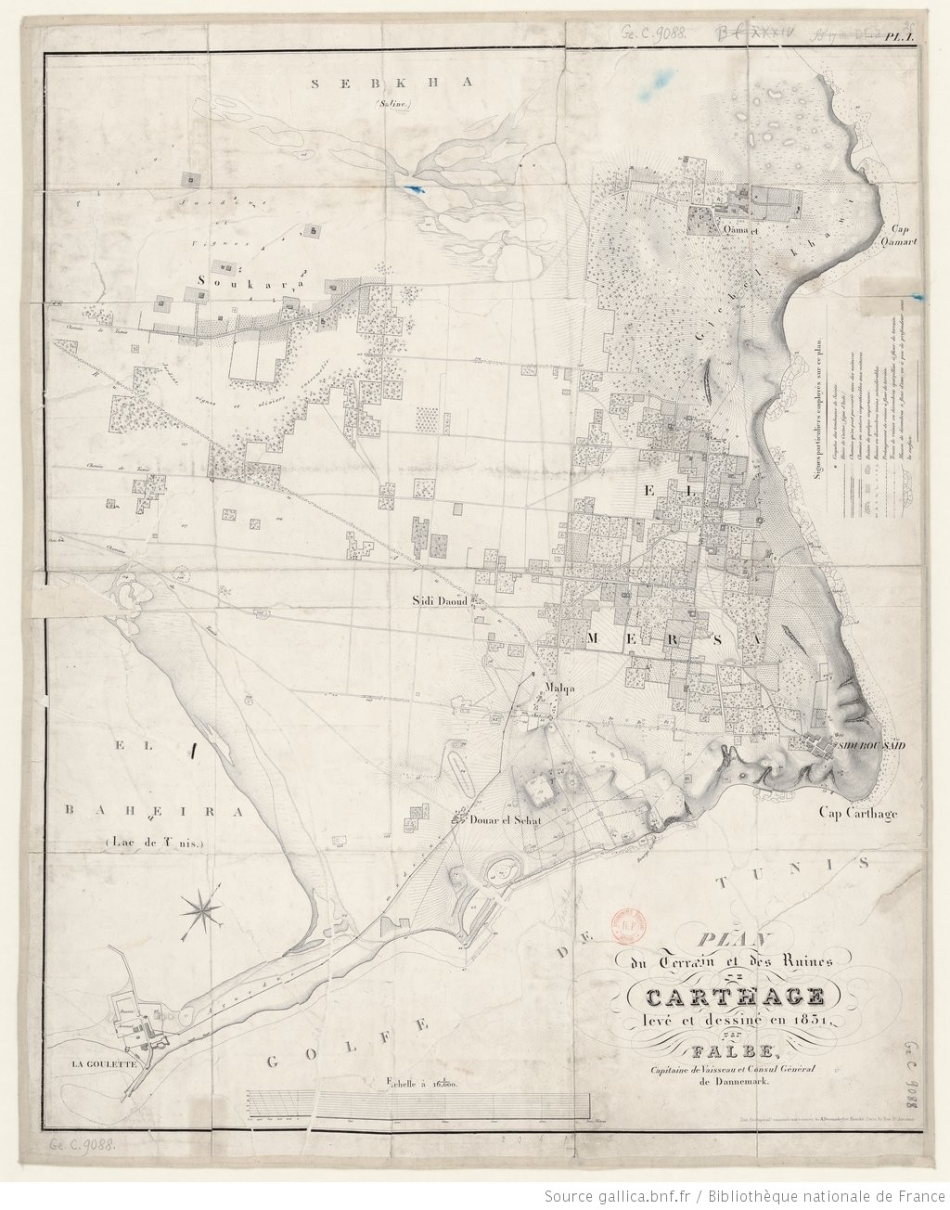

Le site fut visité occasionnellement par des voyageurs européens qui décrivirent les ruines en évoquant son passé. Citons en particulier Peysonnel en 1723 et Chateaubriand (1811) en 1807 qui parcourut le site accompagné de l’ingénieur hollandais E. Humbert (Debberg, 2000, 2002 ; Catalog, 2017) en charge de la construction du port de La Goulette et grand connaisseur des vestiges carthaginois. En 1830, Falbe, consul danois, dresse le premier plan du site (Falbe 1831, 1833) et de l’ensemble de la presqu’île, tels qu’ils étaient visibles à l’époque. Les Pères blancs de Carthage, directeurs successifs du musée Lavigerie : Alfred-Louis Delattre (1875-1932), Georges Lapeyre (1932-1947), Jean Ferron (1948-1964) d’un côté, les directeurs du service des Antiquités : Paul Gauckler (1892-1905), Alfred Merlin (1905-1920), Louis Poinssot (1920-1940), Gilbert-Charles Picard (1942-1955) de l’autre, se sont partagé les fouilles et les recherches. Ils ont bénéficié de la participation active de Pierre Cintas (Cintas, 1970-1976) à partir de 1946, d’Alexandre Lézine, architecte, ainsi que de quelques archéologues bénévoles tels que Louis Carton et Charles Saumagne. Les collections d’objets découverts par Delattre ont été déposés au musée Lavigerie à Byrsa. Les collections mises au jour par les directeurs des Antiquités, au musée du Bardo.

Delattre a cherché et fouillé les basiliques chrétiennes : Damous el Karita, Saint-Cyprien, Basilica Majorum, Bir Ftouha, Bir el Knissia. Il a effectué quelques dégagements dans le théâtre, l’amphithéâtre et la villa dite de Scorpianus. Mais surtout, il a fouillé les nécropoles païennes de La Malga et celles, puniques, de Douïmes, de l’odéon et du théâtre, en particulier la nécropole des Rabs à Sainte-Monique. Les découvertes réalisées par Delattre ont été publiées régulièrement dans la revue Cosmos et dans celle des Missions Catholiques, et aussi dans les CRAI, les MSAF. Lapeyre a fouillé longuement le tophet qui venait d’être découvert, accumulant les stèles et les urnes dégagées au musée Lavigerie, sans publier ces découvertes de manière exhaustive. Ferron s’est d’abord consacré aux dégagements du quartier situé sur le flanc sud de Byrsa. Il en a publié les résultats dans la revue Cahiers de Byrsa, vol. I et V. Pour ce qui est du service des Antiquités, Gauckler (Gauckler, 1896-1903, 1902,1903, 1907, 1910, 1915) est celui qui s’est le plus investi dans les fouilles à Carthage, tant pour la période punique que pour la période romaine : nécropoles de Dermech et odéon-théâtre. Les fouilles dans le secteur de Dermech ont mis au jour plusieurs domus comportant des mosaïques ainsi que dans le secteur dit des « villas romaines » proche de l’odéon et du théâtre, eux aussi dégagés, et sur le plateau de Borj Jedid, des domus avec mosaïques tardives. Alfred Merlin, accompagné de Louis Drappier (1909), a fouillé et publié la nécropole punique d’Ardh el Kheraïb, sise à Borj Jedid, et réalisé la publication de la mosaïque « du Seigneur Julius » (Merlin, 1921), mais sans fournir le contexte archéologique ; il a aussi chargé une troupe de soldats de fouiller le port militaire. Poinssot s’est occupé de la restauration de l’« Édifice à colonnes » et de quelques domus sur le plateau de l’odéon. Picard a procédé au dégagement des thermes d’Antonin avec une main-d’œuvre abondante (1944-1954). Mais c’est Lézine qui en a fait l’étude exhaustive (Picard, Lézine, 1956). Il a confié à Cintas la fouille d’un secteur du tophet. Celui-ci a publié ses recherches dans les Manuel d’Archéologie Punique (Cintas, 1970-1976) en deux tomes. Ajoutons les sondages et recherches de Charles Saumagne qui découvrit la cadastration urbaine (Saumagne, 1930). Et concluons avec une fouille d’urgence pratiquée dans le chantier de construction du lycée de Carthage dessiné par Jacques Marmey, qui s’est édifié sur un terrain destiné à l’origine à être une partie du parc de Carthage. Noël Duval et Alexandre Lézine (Duval, Lézine, 1959) ont donné le résultat de leurs recherches dans les Cahiers archéologiques 1959. Comme ouvrages de synthèse, il convient de signaler le livre d’Auguste Audollent sur Carthage romaine (Audollent, 1901), étude fondamentale mais publiée en 1901, c’est-à-dire avant les découvertes ultérieures, et celui de Stéphane Gsell (Gsell, 1913-1920) en 8 volumes Histoire ancienne de l’Afrique du Nord dont les quatre premiers, parus entre 1913 et 1928, sont consacrés à Carthage. Ajoutons les deux ouvrages de Gabriel Guillaume Lapeyre et Arthur Pellegrin (Lapeyre, Pellegrin, 1942, 1950), le premier sur la Carthage punique, paru en 1942, et celui sur la Carthage romaine paru en 1950. Gilbert-Charles Picard a édité un ouvrage général intitulé Le monde de Carthage, ouvrage illustré de photographies mêlant les deux périodes (Picard, 1956). En somme, il n’y a jamais eu sous le protectorat de programme de fouille méthodique, mais seulement des découvertes locales et fortuites, la Carthage punique, en dehors de ses nécropoles, restant alors introuvable.

(Abdelmajid Ennabli, avril 2022)