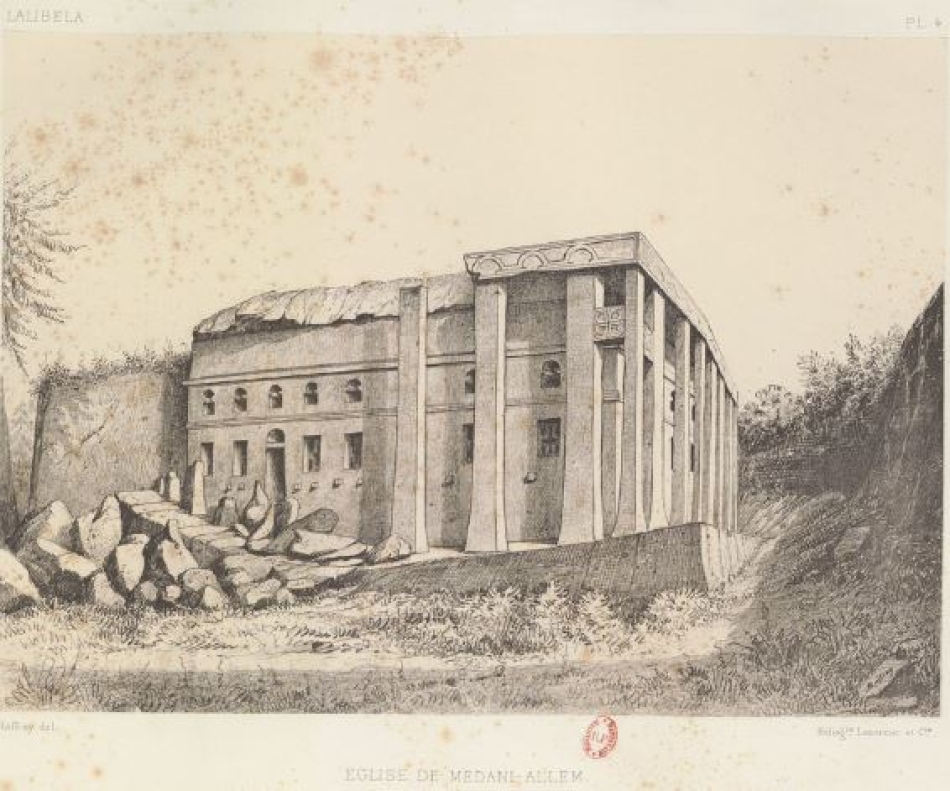

Lalibela a très tôt suscité l’intérêt des érudits et des voyageurs sans pour autant que ces derniers ne s’intéressent réellement à l’évolution du site. Les témoignages les plus anciens concernant les églises de Lalibela remontent au XVe siècle, lorsque des moines éthiopiens se rendent à Lalibela, devenu lieu de pèlerinage et lieu de passage pendant les périodes de troubles (Bosc-Tiessé et Derat, 2019). C’est par Francisco Alvarès, prêtre portugais qui se rend à deux reprises à Lalibela au début du XVIe siècle, que l’existence « des églises entièrement excavées dans la roche, très bien taillées » est révélée en Occident (Beckingham et Huntingford, 1961 : 205). Peu de voyageurs se rendent à Lalibela avant la fin du XIXe siècle. Les frères Antoine et Arnauld d’Abbadie y passent en 1843 mais ne fournissent aucune description. Puis Gerhard Rohlfs en 1868, et Achille Raffray en 1881, proposent une nouvelle description des lieux en notant les dégradations et les effondrements des monuments (Raffray, 1882).

Ce n’est qu’au XXe siècle que les recherches débutent réellement au sujet de ces monuments, avec une perspective nettement orientée en direction de l’histoire de l’architecture des églises. En 1939, en pleine occupation italienne de l’Éthiopie, les premiers relevés sont réalisés sous la direction d’Alessandro Augusto Monti della Corte. Avec Elio Zacchia et Lino Bianchi-Barriviera, ils effectuent une mission en avril-mai 1939 (Monti Della Corte, 1940) et livrent alors la première monographie complète au sujet du site et de ses environs. Ils ont alors accès à tous les espaces du site, dont ils dessinent de très nombreux plans, perspectives, détails architecturaux qui restent très utiles aujourd’hui. En 1955, l’équipe de la section archéologique franco-éthiopienne souhaite relancer les investigations à Lalibela : André Miquel se rend sur place pour effectuer une mission de reconnaissance, mais la section renonce à lancer une plus ample expédition par manque de moyens et pour des raisons des difficultés d’accès (Miquel, 1959). Ensuite, sans que des recherches approfondies soient effectuées, des campagnes de restauration sont lancées à la fin des années 1960. L’architecte Sandro Angelini effectue ainsi trois campagnes de restauration entre 1966 et 1970 (Angelini, 1967), accompagnées d’études architecturales et de fouilles dans les tranchées. Mais les fouilles proprement dites sont à peine documentées et les objets trouvés en fouille ont été éparpillés et perdus. En revanche, les relevés effectués par Angelini viennent compléter ceux de Bianchi-Barriviera et sont restés jusqu’aux années 2010 les meilleurs travaux réalisés. Par la suite, les recherches sont stoppées suite aux troubles politiques dans le pays à compter de 1974. En 1991, Claude Lepage reprend ses recherches entamées au début des années 1970 et publie des articles majeurs sur l’histoire et l’art du site.

À partir de ces études, deux lignes d’interprétation différentes vont émerger. La première considère le site comme résultant d’un unique programme architectural débuté et achevé sous le roi Lālibalā, ou bien plus largement sous la dynastie Zāgwē. La seconde estime que le site a connu des évolutions significatives avant et/ou après le règne de Lalibela : L’archéologue David Phillipson a ainsi proposé l’idée d’un phasage du site, en recherchant un lien avec Aksum, Lalibela apparaissant selon lui comme l’héritière du royaume chrétien antique situé en actuelle Érythrée et dans la province éthiopienne du Tigray (Phillipson, 2006, 2009). L’historien de l’art Michael Gervers (Gervers, 2003) a quant à lui promu l’idée que Lalibela avait connu des transformations au cours des siècles postérieures au roi Lālibalā. Tenants de la première ligne d’interprétation, Claude Lepage et Jacques Mercier finissent par publier la synthèse finale de leur analyse en 2012, en argumentant en faveur d’un projet mené à l’époque du roi Lālibalā (Mercier et Lepage, 2012). Ces divers travaux ont considérablement approfondi les connaissances sur le site de Lalibela, mais ont souvent restreint la focale à l’étude des églises proprement dites, sans prendre en compte leur environnement immédiat.

(Marie-Laure Derat, juillet 2022)