Lixus

Webmaster

The Megalithic Monuments of the Shay Culture in history

The topography of the Central Highlands of Ethiopia is characterized by mountainous landscapes with alternating plateaus and gorges. Most of the megalithic sites recorded are positioned on the plateaus. However, there are also sites in the escarpment to the east that lie between the plateau and the Eastern Lowlands, which is connected with the Rift Valley. Data about the prehistory and early history of the Central Highlands of Ethiopia are rare. Despite the relative abundance of historical (mainly hagiographies and chronicles) and archaeological evidence, the medieval past is also far from complete, save for recent works on Christian, Muslim, or traditional-religious sites. Hence, it is still difficult to present ancient historical bases as a prelude in dealing with the medieval past of the area (Alebachew, 2020b). Based on existing historical and legendary hints, the history of the area is mostly traced from the late 13th century A.D., which is traditionally taken as a dividing line between ancient and medieval Ethiopia based on the politico-religious and demographic dynamics in the subsequent centuries (Taddesse Tamrat, 1972). However, there is no doubt that the aforementioned cultural and geographic dynamics did have their roots back in ancient times. In reference to the district of Menz, the core region of the Shay megalithic culture, it appears in ancient literature, when it was conquered by the Christian power and Christianity was underway around the 14th and 15th centuries. The first mention of Menz in the texts produced in the Christian kingdom was in the History of the wars of Amda Seyon, which recounts the victorious campaigns of this sovereign against Muslim sultanates in 1332 (Derat, 2012). The historical dynamics made the region to be the center of ethnic and cultural divergences. Understanding these dynamics enables us to reconstruct the socio-environmental and cultural practices during the medieval period to which the temporal framework of the Shay culture belongs.

Culturally, the region encompasses multi-ethnic, religious as well as linguistic configurations. Though the highland proper is more homogenous in ethnic, linguistic, and religious compositions, the Ifat area to the east has a long history of cultural dynamics. In spite of provisional findings presented in the recent Ph.D. thesis of Alebachew (2020b), whether these dynamics in the region had a connection with the preceding megalithic culture needs further inquiry. This will help to picture out the change and continuity in the cultural history of the area across periods. The people of the region have had different ways of livelihood ranging from farming to a semi-pastoralist way of life. The earliest phase of the Shay megalithic culture on the central highlands of Ethiopia needs further archaeological investigations, but from the research works conducted so far, it is clear that the culture was a pre-Christian tradition with a later contemporaneity with Christian and Muslim neighbors (Fauvelle & Poissonnier, 2016; Fauvelle 2020). There are no historical sources except the diverse local memory prevalent in the region in various forms, including festivals characterized by religious syncretism, i.e. pagan and Christian (Alebachew, 2020b). From the Ṭaṭar Gur and Ketetiya excavations and surface surveys conducted so far, burial goods which include ceramic and beads were uncovered. In this regard, a majority of the bead collections were found to be imported from the Indo-Pacific world (Fauvelle-Aymar & Poissonnier 2012; Fauvelle & Poissonnier, 2016).

(Alebachew Belay Birru, February 2023)

The Megalithic Monuments of the Shay Culture

The Shay culture got its name after a river called Shay in Menz, Ethiopia, along which several tumuli were located. It is principally characterized by tumuli of different morphological features with stelae and other dry-stone wall structures as well as hypogea. So far, C-14 dates imply that the culture was prevalent from the 10th to 14th centuries (Fauvelle & Poissonnier, 2016). Geographically, it encompasses the central highlands region of Ethiopia that includes areas that lie from Debre Berhan to Dessie towns, which includes historical provinces, such as Tegulet, Menz, Yifat and adjacent areas of south and eastern Wollo.

(Alebachew Belay Birru, February 2023)

Références bibliographiques

AKERRAZ, Aomar, 1992, « Lixus du Bas-Empire à l’Islam », Actes du Colloque de Larache (8-11 novembre 1989), Lixus, Publications de l’Ecole Française de Rome, 166, p. 379-385.

AKERRAZ, Aomar, -EL KHAYARI, Abdelaziz, 2000, « Prospections archéologiques dans la région de Lixus. Résultats préliminaires », L’Africa Romana, XIII, p. 1645-1668.

AKERRAZ, Aomar, EL KHAYARI, Abdelaziz, ESSADRA, Layla, SIRAJ, Ahmed, RANIERI, Gaetano, SPANU, Pier Giorgio, ZUCCA, Raimondo, 2009, « Lixus colonia a Claudio Caesare facta. Rapporto preliminare sulla missione archeologica marocco-italian (2003-2004) », Naves plenis velis euntes, (A. Mastino, P. G. Spanu, R. Zucca, eds.), Roma, p. 291-307.

AKERRAZ, Aomar, 2015, « Lampe en bronze trouvée à Lamdanna (region de Tlata Raïssana) », in A. AKERRAZ, A. S., ETTAHERI et M. KBIRI ALAOUI, Hommage à Joudia Hassar-Benslimane, tome I, Institut National des Sciences de l’Archéologie et du Patrimoine, Rabat, p. 247-251.

AKERRAZ, Aomar, and COLLIN-ELLIOTT, Stephen A., Garden of the Hesperides: the rural archaeology of the Loukkos valles, Interim repport on the 2017 season, Fold and R Archaeological Survey.

AKERRAZ, Aomar, EL KHAYARI, Abdelaziz, ES-SADRA, Layla, HASSINI Hicham, et RAJAD, Asmae, 2018, « L’occupation du bassin du Loukos à l’époque maurétanienne (Résultats préliminaires 1997-2016) », in M. GHOTTES, M. HABIBI, M. MAKDOUN et S. KAMEL, La Maurétanie et le monde méditerranéen, (Tétouan, 24-26 novembre 2016), Ed., Faculté des Lettres et des Sciences Humaines, Tétouan, p. 220-240.

ALEXANDROPOULOS, Jacques, 1992, « Le monnayage de Lixus. Un état de la question », Actes du Colloque de Larache (8-11 novembre 1989), Lixus, Publications de l’Ecole Française de Rome, 1992, 166, p. 249-254.

ARANEGUI GASCÓ, Carmen, (éd.), 2001, Lixus. Colonia fenicia y ciudad púnico-mauritana. Anotaciones sobre su ocupación medieval, Saguntum Extra 4, Valencia.

ARANEGUI GASCÓ, Carmen (éd.), 2005, Lixus-2 ladera sur. Excavaciones arqueológicas marroco-españolas en la colonia fenicia. Campañas 2000-2003, Valencia, Saguntum, Extra 6.

ARANEGUI GASCÓ, Carmen, HASSINI Hicham (éd.), 2010, Lixus-3. Área Suroeste del Sector Monumental [Camaras Montalbán] 2005-2009, Saguntum, Extra 8, Valencia.

ARANEGUI GASCÓ, Carmen, MAR Ricardo, 2009, « From a Mauretanian sanctuary to an Augustan palace », Papers of the British School at Rome, 77, p. 29-64.

BALMELLE, Catherine, HASSINI, Hicham, QNINBA, Zahra, sous presse, « Le décor des thermes de Lixus », Colloque international De Rome à la Maurétanie tingitane, Hommage à la mémoire de Maurice Lenoir, Rabat, 25-27 novembre 2010.

BARTH, Heinrich, 1849, Wanderungen durch das Pünsiche und Kyrenasische Küstenland, Berlin, 1849.

BONNET, Corrine, 1992, « Les divinités de Lixus », Actes du Colloque de Larache (8-11 novembre 1989), Lixus, Publications de l’Ecole Française de Rome, 1992, 166, p. 123-129.

BROUQUIER-REDDE, Véronique, EL KHAYARI, Abdelaziz, ICHKHAKH, Abdelfattah, 2006, « Lixus, de l’époque phénicienne à l’époque médiévale, le quartier dit des temples », L’Africa romana. XVI, p. 2157-2174.

BROUQUIER-REDDE, Véronique, ICHKHAKH, Abdelfattah, POUPON, Frédéric, EL KHAYARI, Abdelaziz, HASSINI, Hicham, 2010, « L’occupation phénico-punique du quartier dit des temples de Lixus », Tiro, Cartagine, Lixus: Nuove acquisizione, Atti del Convegno Internazionale in onore di Maria Giulia Amadasi Guzzo, Roma 24-25 novembre 2008, Vicino Oriente. Annuario del Dipartimento di Scienze Storiche Archeologiche e Antropologichi del’Antichità, p. 39-59.

CALLEGARIN, Laurent et El HARRIF, Fatima-Zohra, 2000, « Ateliers et échanges monétaires dans le circuit du détroit », Los cartagineses y la monetización del Mediterráneo occidental, Anejos del Archivo Español de Arqueología, 22, Madrid, p. 23- 42.

CAÑETE, Carlos, VIVES-FERRÁNDIZ, Jaime, March 2011, « ‘Almost the same': dynamic domination and hybrid contexts in Iron Age Lixus, Larache, Morocco », World Archaeology, vol. 43, n°. 1, p. 124-143.

DE CUEVAS, Teodoro, 1883, « Estudio General sobre geografía, usos agrícolas, historia política y mercantil, administración, estadística, comercio y navegación del Bajalato de Larache y descripción critica de las ruinas del Lixus romano », Boletín de la Real Sociedad de Geografía, 15, 70-97; 167-186; 338-369 et 417-433.

El HARRIF, Fatima-Zohra, GIARD, Jean-Baptiste, 1992, « Préliminaires à l’établissement d’un corpus des monnaies de Lixus », Actes du Colloque de Larache (8-11 novembre 1989), Lixus, Publications de l’Ecole Française de Rome, 166, p. 267-269.

EL KHAYARI, Abdelaziz, 2007, « L’apport de la nécropole de Raqqada (Lixus, Larache) à la connaissance de l’art phénico-punique », La Méditerranée des Phéniciens. De Tyr à Carthage, Paris, p. 146-147.

ES-SADRA, Layla, sous presse, « Fouilles du quartier Nord-Est de Lixus: résultats préliminaires», De Volubilis à Mogador : Nouvelles données archéologiques et patrimoniales au Maroc (Essaouira, 17-19 mars 2022).

FEVRIER, James, 1966, Inscriptions antiques du Maroc. I Inscriptions puniques et néopuniques, Eudes d’Antiquités Africaines, p. 81-132.

HABIBI, Mohamed, 1995, Recherches chronologiques sur le site de Lixus, Thèse de doctorat, Université Paris IV.

HABIBI, Mohamed, 2006, « Recherches archéologiques de la mission maroco-espagnol à Lixus: les niveaux préromains », Actas del Seminario Hispano-Marroquí de Especialización en Arqueología, Publicaciones de la Universidad de Cádiz, p. 207-212.

HAMDOUN, Christine, 1994, « Note sut le statut colonial de Lixus et de Tanger», Antiquité Africaines, 30, p. 81-87.

HASSINI, Hicham, sous presse, « Lixus, fouilles du secteur de Heri : résultats préliminaires », L’Homme et la mer en Afrique antique à l’époque maure, (Kénitra, 3-5 mai 2018).

HASSINI, Hicham, sous presse, « Les fouilles du secteur sud de Lixus », Spiritualité et religion en Afrique du Nord antique : des origines à l’époque romaine, (Oujda, 12-14 mars 2020).

DE LA MARTINIERE, Henri Poisson, 1890, Recherches sur l’emplacement de la ville de Lixus, Bulletin Archéologique du Comité des Travaux Historiques et Scientifiques, p. 134-148.

DE LA MARTINIERE, Henri Poisson, 1897, Notice sur le Maroc, Paris, H. Lamirault Cie Editeurs.

LIMANE, Hassan, 2007, « Pour un musée du patrimoine maritime: le cas du projet Larache-Lixus», Comunicare la Memoria del Mediterraneo, Convegno Internazionale de Pisa, Publications du Centre jean Bérard, p. 231-238.

LUIS DE MONTALBÁN, César, 1923, Croquis de las ruinas de Lixus.

LUIS DE MONTALBÁN, César, 1925, Estudios y catalogación de los objetos encontrados en las exploraciones de Lixus, Larache, Junta Superior de Monumentos Históricos y Artísticos.

LUIS DE MONTALBÁN, César, 1927, Álbum gráfico de las exploraciones de Lixus, Larache, Junta Central de Monumentos.

Lixus, 1992, Actes du Colloque de Larache (8-11 novembre 1989), Publications de l’Ecole Française de Rome, 166.

MUÑOZ-CALLEGO, Antonio Roman et, MARTOS FRANCISCO, Illanas, 2015, Etude des valeurs naturelles des sections moyenne et basse de l’oued Loukkos : Larache, Maroc. (http://static.malaga.es/malaga/subidas/descargas/archivos/6/4/179746/etude-des-valeurs-naturelles-de-loued-loukkos.pdf).

PONSICH, Michel, 1966, « Contribution à l’Atlas archéologique du Maroc: région de Lixus », BAM, 6,p. 379-423.

PONSICH, Michel, 1981, Lixus. Le quartier des temples. Etude préliminaires, Etudes et Travaux d’Archéologie Marocaine, IX, Tanger, Editions Marocaines et Internationales.

PONSICH, Michel, 1982, « Lixus. Informations archéologiques », ANRW, II, 10, p. 817-849.

PONSICH, Michel et TARRADELL, Miquel, 1965, Garum et industries antiques de salaison dans la méditerranée occidentale, Coll. Université de Bordeaux et Casa de Velázquez, Paris, Bibliothèque de l’École des Hautes Etudes hispaniques.

RANIERI, Gaetano, DEIDDA, Gian Piero, 2004, Prospezione geofisica per l’individuazione del Forum di Lixus (Marocco), (https://iris.unica.it/handle/11584/16027).

REBUFFAT, René, 1992, « La frontière du Loukos au Bas-Empire », Actes du Colloque de Larache (8-11 novembre 1989), Lixus, Publications de l’Ecole Française de Rome, 166, p. 365-377.

TARRADELL, Miquel, 1951, « Las excavaciones de Lixus ». Ampurias, XVIII, p. 186-190.

TARRADELL, Miquel, 1953, « Las excavaciones de Lixus », Tinga, 1, p. 8-18.

TARRADELL, Miquel, 1954, « Marruecos antiguo: nuevas perspectivas », Zephyrus V, p. 105-139.

TARRADELL, Miquel, 1955, « Acerca de las etapas de la romanización en Marruecos », III Congreso Arqueológico Nacional, Zaragoza, p. 213-220.

TARRADELL, Miquel, 1957, « Las excavaciones de 1954 y 1955 en Lixus (Marruecos) », IV Congreso nacional de arqueología (Burgos 1955), p. 193-207.

TARRADELL, Miquel, Lixus, Historia de la ciudad, Guía de las ruinas y de la sección de Lixus del Museo Arqueológico de Tetuán, Tetuán, 1959.

Telquel, Découverte d’une tombe mauritanienne à Qsirissi, près de Larache, 07 mars 2023. , https://telquel.ma/instant-t/2023/03/07/decouverte-dune-tombe-mauretanienne-a-qsirissi-pres-de-larache_1803810/).

TISSOT, Charles, 1878, Recherches sur la géographie comparée de la Maurétanie Tingitane, Mémoires présentés par divers savants à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 1ère s., IX, Paris.

TRAKADAS, Athenas, 2017, « The maritime landscapes of the Oued Loukkos (Lixus / Larache, Morocco) », in J. GAWRONSKI ANDRÉ VAN HOLK & J. SCHOKKENBROEK, Ships And Maritime Landscapes, Proceedings of the Tirteenth International Symposium on Boat and Ship Archaeology, Amsterdam 2012, Barkhuis Publishing Eelde, p. 162-164.

Les recherches les plus récentes ou en cours à Lixus

À partir des années 1990, plusieurs programmes de recherche, maroco-étrangers pour la plupart, investissent divers thèmes et secteurs du site.

Parmi les programmes maroco-espagnols, citons : « Les origines de Lixus », codirigé par Mohamed Habibi (INSAP) et Carmen Aranegui Gascó (université de Valence) (1995-2003) dont les fouilles ont abouti à l’identification de trois niveaux stratigraphiques : maurétanien IIIe-IIe siècle avant notre ère), punico-maurétanien Ve-IIIe siècle avant notre ère) et phénicien (VIIIe-VIIe siècle avant notre ère) (Aranegui, 2001 et 2005; Habibi, 2006). « Las cámaras de Montalbán » (2005-2009), programme codirigé par Hicham Hassini (INSAP) et Carmen Aranegui Gascó (université de Valence). Les travaux se sont concentrés sur l’étude du secteur sud-ouest du complexe palatial dont la chronologie, l’architecture et les fonctions ont pu être précisées (Aranegui-Hassini, 2010). « Lixus Garum » (2022-2025), codirigé par Mohamed Kbiri Alaoui (INSAP) et Dario Bernal Casasola (université de Cadix). Les premiers résultats de ce programme confirment la présence de bassins et de quelques structures liées au port antique à l’extérieur du périmètre du site.

La recherche maroco-française, quant à elle, a porté sur le quartier des temples, déjà exploré par Michel Ponsich (Ponsich, 1981), à travers le programme « Les monuments religieux de Maurétanie tingitane » (1995-2002) codirigé par Abdelaziz Khayari (INSAP) et Véronique Brouquier-Reddé (AOROC-Paris). La datation de ces édifices a été affinée et les plans ajustés (V. Brouquier-Reddé, 2010). Autre programme à signaler :« Les mosaïques de Lixus » (1996-1998), codirigé par Zahra Qninba (INSAP) et Catherine Balmelle / Jean-Pierre Darmon (CNRS) (Qninba, sous presse).

En ce qui concerne la recherche maroco-italienne, elle a porté sur la localisation du forum de Lixus dans le cadre d’un programme codirigé par A. Akerraz (INSAP), Ahmed Siraj (université Hassan II-Mohammadia) et Raimondo Zucca (université de Sassari) (2003-2004) (Akerraz et al., 2009; Ranieri, Deidda, 2004) ainsi que sur une série de prospections, codirigées par Aomar Akerraz (INSAP), Emanuel Papi (Université de Sienne) et Layla Es-Sadra (Université Mohamed V-Rabat) (2010-2012). Ce programme s’est distingué par l’application des techniques de prospections géophysiques, l’utilisation du GPS satellitaire et la station totale pour établir les relevés de terrain et des monuments.

Parallèlement au développement de ces chantiers internationaux, la recherche marocaine à Lixus est également dynamique : Abdelaziz el Khayyari (INSAP) y a développé un important programme sur l’architecture funéraire ; Layla Es-Sadra (Université Mohamed V) a fouillé le quartier nord-est (2010-2018) (Es-Sadra, sous presse). Une réflexion sur la mise en valeur du site et son intégration aux circuits touristiques régionaux a par ailleurs été développée dans le cadre du programme PISA (Limane, 2007). Les recherches actuelles, dirigées par le conservateur du site, Hicham Hassani, portent sur le secteur du Heri et le secteur sud de Lixus (Hassini, sous presse).

(Mohcin Cheddad, mai 2023)

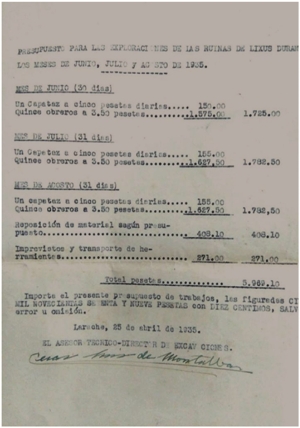

Histoire de la recherche à Lixus

La découverte du site de Lixus est attribuée au docteur et voyageur allemand Heinrich Barth, qui signale pour la première fois ses ruines en 1845 (Barth, 1849). Le diplomate français Charles Tissot lui consacre une description très détaillée : « Barth n’a pas exagéré les difficultés qui s’opposent à une exploration des ruines de Lixus. La plus grande partie de l’area de la cité antique n’offre qu’un épais fourré de caroubiers, de myrtes, de lentisques et d’oliviers sauvages qu’un lacis de ronces et de lianes achève de rendre absolument impénétrable sur plusieurs points. Ce n’est pas sans peine que j’ai réussi à suivre la ligne entière des murs et à traverser l’enceinte dans deux directions différentes » (Tissot, 1878, p. 205-206 ». Le même auteur décrit les murailles de la ville et tente de localiser son port, le fameux jardin des Hespérides et l’autel d’Hercule (Tissot, 1878). En 1895, le vice-consul d’Espagne à Larache rédige plusieurs notices concernant le site (de Cuevas, 1883). Les premières fouilles sont l’œuvre d’Henri Poisson de La Martinière, diplomate, explorateur et archéologue français, qui dresse le premier plan du site sur lequel il localise les monuments qui étaient visibles Son travail donne lieu à plusieurs publications ; il relève notamment : « Lixus offrait un admirable spécimen de murailles aux assises colossales ; entrevues par Barth, elles ont été, qualifiées par lui de phéniciennes » (La Martinière, 1897 ; 1898, p. 321). Parmi les objets qu’il découvre, on peut citer une inscription en langue punique, disparue aujourd’hui (Février, 1966). Durant l’époque du protectorat espagnol au nord du Maroc, César Luis de Montalbán, chef du Services des Antiquités dans la région, engage des travaux de terrain entre 1925 et 1935. Il délimite le périmètre du site et découvre quelques objets de grande valeur tels le masque en bronze du dieu Océan et le puisoir chypriote également en bronze. Ses principales interventions, qualifiées aujourd’hui d’hâtives et désordonnées, s’intéressent surtout au quartier industriel, aux nécropoles et à une partie du complexe palatial où il a identifié le forum. Ses écrits dactylographiés, ses dessins et ses croquis, dont une grande partie est conservée aux Archives du musée archéologique de Tétouan, sont restés peu utilisés par les chercheurs contemporains (Montalbán, 1923 ; 1925 et 1927). En 1948, la désignation de Miquel Tarradell à la direction du Service de l’archéologie au nord du Maroc constitue le point de départ de travaux basés sur une méthodologie moderne et des techniques éprouvées. L’archéologue élargit alors les secteurs fouillés et réalise plusieurs sondages stratigraphiques dans des zones pertinentes. Tarradell réussit, le premier et matériel à l’appui, à établir une chronologie précise de l’histoire du site, à partir de l’occupation phénicienne. Il met en évidence quelques maisons à péristyle dont les pavés sont ornés de belles mosaïques et d’autres objets d’une grande valeur historique (statues en bronze, sphinx en marbre). Ses travaux, particulièrement bien documentés (cartes, dessins et photographies) restent très utiles de nos jours (Tarradell, 1954 ; 1955 et 1959).

Avec l’indépendance du Maroc, Michel Ponsich, le nouveau responsable du Service des Antiquités au nord du Maroc, poursuit, d’abord en compagnie de Tarradell, l’étude du quartier industriel, puis se charge seul de la fouille de l’acropole où il identifie plusieurs temples et de celle du « théâtre-amphithéâtre » (Ponsich, 1982). Ces travaux se poursuivent jusqu’à la fin des années soixante. Dans les années 1980, Mohamed Habibi, conservateur du site de Lixus, entreprend l’étude du matériel archéologique déposé au Musée de Tanger (Habibi, 1995). La recherche à Lixus est marquée par l’organisation en 1989 d’un colloque international qui relance une dynamique féconde, fédérant des chercheurs d’horizons disciplinaires et institutionnels variés (Lixus, 1992).

(Mohcin Cheddad, mai 2023)

Lixus dans son paysage

La plupart des auteurs anciens n’ont pas manqué de souligner l’attrait géomorphologique du site de Lixus, caractérisé particulièrement par le fleuve Loukkos. On estime que la ville primitive se trouvait au bord d’une grande lagune tout près de la mer et que les changements climatiques survenus à une époque postérieure ont poussé ses occupants à l’abandonner. Selon Pline l’Ancien, « C’est là qu’on a placé le palais royal d’Antée, son combat avec Hercule et les jardins des Hespérides. De fait, l’estuaire est pénétré par les flots de la mer en un cours sinueux, en quoi on reconnait à présent que ce fut l’équivalent du dragon montant la garde. Cet estuaire embrasse une île qui, au milieu d’une région sensiblement plus élevée, ne laisse pas d’être soustraite seule à l’inondation de la marée. Dans l’île se dresse un autel d’Hercule et rien d’autre que les oléastres ne rappellent l’histoire du fameux bosquet aux pommes d’or » (HN, V, 3). Les premiers explorateurs modernes (Charles Joseph Tissot et César Lui de Montalbán) se sont efforcés de localiser cette fameuse île, appelée par les Espagnols ‘‘la Graciosa’’, là où les Portugais avaient installé un fortin, offrant une description détaillée du paysage limitrophe des rives du fleuve. Plusieurs programmes de recherche ont consacré un volet aux études paléo-environnementales et à l’étude des restes osseux (Aranegui Gascó, 2001 ; Véronique-Reddé et autres, 2010 ; C. Cañete, J. Vives-Ferrándiz, 2011 ; Trakadas, 2017).

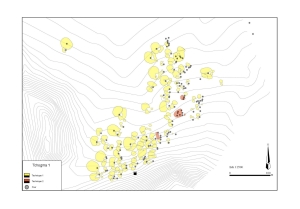

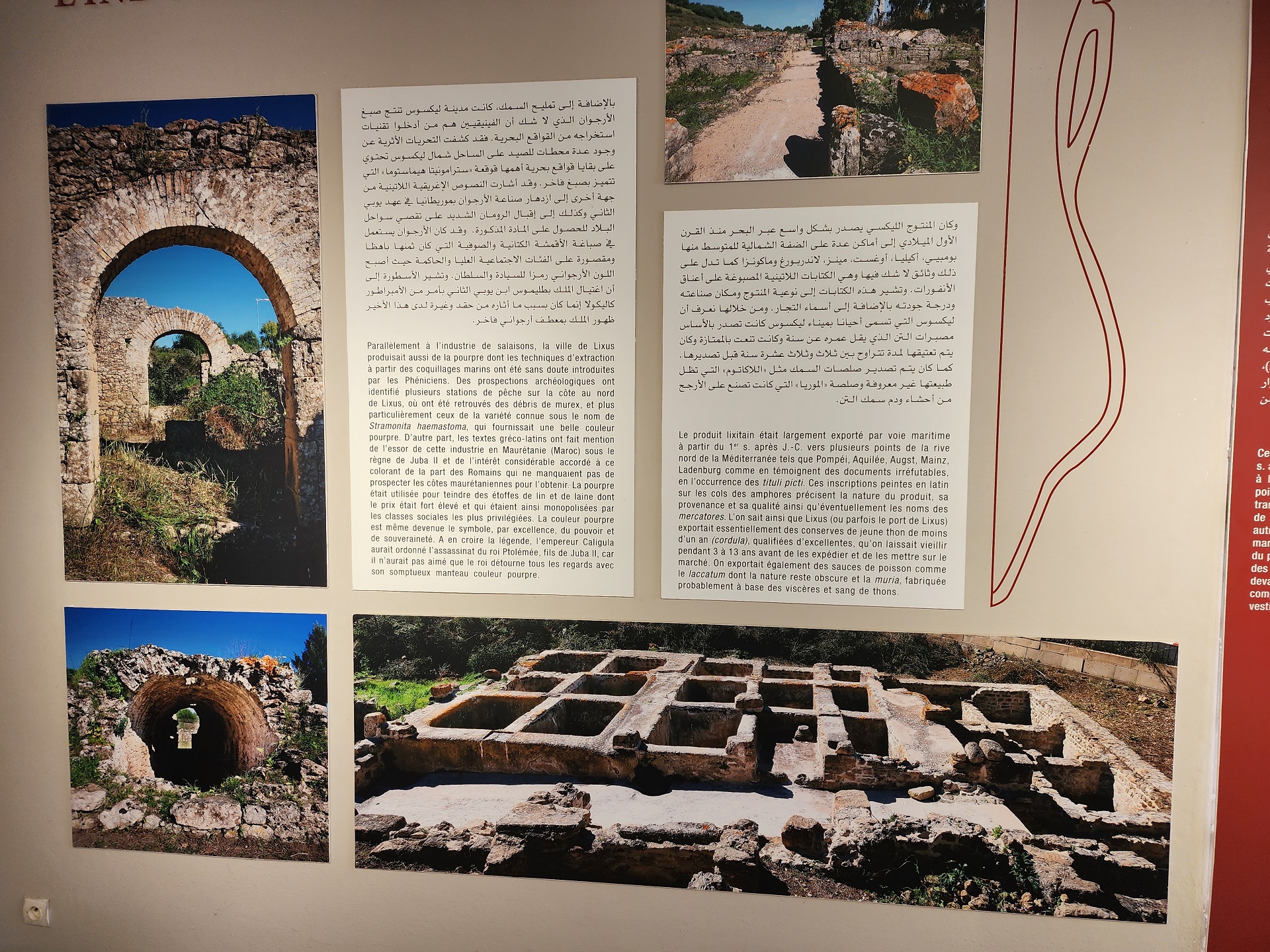

Les vestiges de Lixus couvrent une superficie de plus de 60 hectares, dont seulement 10 % ont été fouillés. La répartition des principaux monuments architecturaux obéit au relief accidenté du site. Le quartier d’habitat et le complexe palatial des rois Juba II et son fils Ptolémée, considéré auparavant comme étant un ensemble religieux (Aranegui-Mar, 2009), occupent la partie haute de la colline, faisant face à l’océan et aux méandres du fleuve. La basilique, l’amphithéâtre et les thermes se situent sur la même hauteur mais sur un flanc pourvu d’une vue sur le cours d’eau et d’une vaste plaine. Quant à la partie basse, elle abrite le quartier industriel constitué de 11 unités qui regroupent 150 bassins de différentes tailles (Ponsich-Tarradell, 1965). La prospérité économique de Lixus a tenu à ses ressources naturelles et aux relations entretenues avec son hinterland. Outre les produits liés à l’industrie de la pêche qui ont fait la renommée de la cité depuis l’époque préromaine et qui ont été exportés en grande quantité sous l’Empire romain, il faut mentionner la riche production agricole acheminée depuis ses environs. Les prospections menées dans la région de Lixus ont ainsi mis au jour l’existence de plusieurs exploitations agricoles et d’importants centres ruraux comme celui d’Azib Slaoui situé à environ 24 kilomètres à l’est de Lixus (Ponsich, 1966 ; Akerraz-El Khayari, 2000; Akerraz et autres, 2018; Akerraz et Collins-Elliott, 2017). Par ailleurs, la découverte de la nécropole de Raqqada, sur une butte à mi-chemin entre Lixus et l’embouchure du fleuve, et la tombe d’époque maurétanienne située près du village de Qsirissi (au nord-est du site), confirment l’apport de l’élément indigène, présent et très actif aux alentours de la ville phénicienne ainsi que la complémentarité entre cette dernière et le territoire voisin (El Khayari, 2007 ; TelQuel, 2023). Pour garantir la sécurité des voies et des exploitations, Rome établit quelques camps militaires permanents dans les environs de la ville, comme celui de Tabernae ou Lamdanna (Rebuffat, 1992 ; Akerraz, 2015). Suivant le témoignage d’al-Idrîsî (XIIe siècle, p. 168-169), les gens de la ville de Basra apportaient leurs marchandises par la voie fluviale jusqu’au port de Choummich avant qu’elles soient distribuées dans des régions plus lointaines.

(Mohcin Cheddad, mai 2023)

Lixus dans l’histoire

Lixus se distingue comme le plus ancien comptoir phénicien installé sur le littoral de l’actuel Maroc. Alors que les récits de Pline l’Ancien (Histoire Naturelle, XIX, 63), Velleius Paterculus (Histoire romaine, I, 2, 3) et Justin (Abrégé des Histoires philippiques, XLIV, 5, 1) font remonter sa création à 1110 avant notre ère, les preuves matérielles ne sont pas antérieures au Xe siècle, et démontrent par ailleurs qu’une cité indigène a préexisté à l’établissement dudit comptoir. Il est possible de distinguer une période dite « orientalisante » durant laquelle les explorateurs phéniciens commençaient tout juste à fréquenter les côtes de cette région de l’Afrique, et une seconde période où les contacts commerciaux s’établirent de manière régulière avec la population locale. La fondation de la ville phénicienne est l’objet de légendes, consignées par les Anciens (Pline, Histoire Naturelle, V, 2-5 ; Isidore de Séville, Etymologies, XV, 1, 74), qui reflètent l’intérêt des grandes puissances de l’époque à exploiter les ressources naturelles exceptionnelles du lieu. Si les pommes d’or des jardins des Hespérides évoquent la richesse de la région, le combat entre Héraklès et Antée symbolise quant à lui la volonté des peuples étrangers à s’emparer de ce territoire auquel les populations locales étaient également fort attachées. Le matériel archéologique, de plus en plus diversifié au gré des strates de l’histoire (phénicien, grec et punique), confirme l’inclusion de Lixus dans un circuit régional qui englobe les grandes villes de l’extrême-occident de la Méditerranée.

Dès le IIe siècle avant notre ère, Lixus émet ses propres monnaies portant l’effigie de son principal dieu Melqart (ou Chusor-Ptah selon d’autres) et des lettres puniques (El Harrif et Giard, 1992; Bonnet, 1992). Mais c’est surtout sous le règne du roi Juba II qu’elle s’impose comme la plus riche ville de Maurétanie occidentale. Les monuments architecturaux tels la muraille hellénistique et le complexe palatial construits sur la partie haute de la colline, ainsi que la mise en fonction d’une usine de salaison de poisson, témoignent d’un essor économique et politique non négligeables. L’occupation romaine semble ne pas avoir été à l’avantage de ce processus : l’archéologie a relevé les traces d’importantes destructions lors des guerres déclenchées suite à l’assassinat du dernier roi maure Ptolémée et de la révolte de son affranchi Aedemon (Tarradell 1951; 1953 et 1955). Après que l’empereur Claude a octroyé à Lixus le statut de colonie romaine (Hamdoun, 1994), et bien que de façon moins brillante que d’autres villes de la Maurétanie tingitane (Tanger et Volubilis en premier lieu), la cité connait une nouvelle phase de développement. Durant le IIe–IIIe siècle, on assiste à la construction d’édifices monumentaux : l’amphithéâtre, unique en son genre au Maroc, le quartier d’habitat avec des maisons à péristyle et des mosaïques, les thermes, la basilique et tout un quartier industriel qui s’étend jusqu’au fleuve. Ce dernier est considéré comme le plus grand complexe destiné à la salaison de poisson et à la production de garum en Méditerranée romaine. Une phase de régression commence à partir du début du IVe siècle. Le déclin du pouvoir romain se matérialise par la construction d’une enceinte autour d’un espace d’habitat plus réduit. L’archéologie atteste par ailleurs de la diminution des activités liées à l’industrie de la pêche. La Notitia dignitatum nous informe de l’existence d’un camp militaire appelé Au lucus (Rebuffat, 1992). Un long silence (dû à l’absence d’informations littéraires et archéologiques) couvre toute la période allant de la chute de Rome jusqu’au début du Moyen Age (Akerraz, 1992). C’est alors au tour des sources arabes de nous renseigner sur l’état de la ville de Choummich. Ibn Hauqal (Sûrat al-Ard, p. 79), al-Bakri (Al-Masalik wa al-Mamâlik, p. 114) et al-Idrîsî (Nozhat al-Moshtâq, p. 166) signalent la présence d’une communauté musulmane depuis l’époque idrisside jusqu’à l’époque almohade. La découverte de fragments de céramique médiévale et d’une mosquée dotée d’une salle d’ablution datent effectivement de cette phase. Lixus ne fut abandonnée qu’au XIVe siècle. Une grande partie du site fut progressivement recouverte d’une épaisse végétation et plusieurs ruines semblent avoir été exploitées pour la fabrication de chaux.

(Mohcin Cheddad, mai 2023)

Lixus aujourd’hui

Situé dans le nord-ouest de l’actuel Maroc, sur la côte atlantique, à cinq kilomètres environ à l’est de la ville de Larache, le site archéologique de Lixus occupe la colline connue localement sous l’appellation de Choummich, qui signifierait « l’ensoleillée » ou renverrait à une reine légendaire, « Choummicha ». Ce terme a par ailleurs été mis en relation avec le nom « MQM SMS » gravé sur des monnaies néo-puniques dont l’atelier de frappe reste non localisé. Sans parvenir à lui donner de signification arrêtée, la communauté scientifique s’accorde néanmoins pour reconnaître au nom Lixus une origine locale. Perchée à une altitude de 80 mètres, la colline offre une magnifique vue panoramique sur l’océan, les rivages sinueux de l’oued Loukkos et son embouchure. Le site est classé patrimoine national par le décret n° 2.00.199 daté le 17 février 2001. Il est également inscrit, depuis 1995, sur la liste indicative fournie par le Maroc afin d’être inclus à la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. En 2019, le site a connu d’importants travaux d’aménagement et de mise en valeur : le périmètre archéologique est désormais clôturé et un sentier touristique jalonné de panneaux signalétiques oriente les visiteurs. Un grand bâtiment a en outre été construit : il abrite un centre d’interprétation qui retrace l’histoire du site et expose un précieux mobilier archéologique, une salle de conférence, des bureaux destinés aux chercheurs, un dépôt de conservation du matériel découvert, un service administratif et une cafétéria dotée d’une terrasse.

(Mohcin Cheddad, mai 2023)

Bibliographie

Cornevin, Robert, 1962, Les Bassari du Nord-Togo, Paris, Berger-Levrault (« Mondes d'Outre-Mer »).

De Barros, Philip Lynton, 1985, The Bassar: large-scale iron producers of the West African savannah, Ph.D. dissertation, University of California.

De Barros, Philip Lynton,1986, « Bassar: A quantified, Chronologically, Controlled, Regional Approach to a Traditional Iron Production Centre in West Africa », Africa 56 (2), p. 148-174.

De Barros, Philip Lynton,1988, « Societal repercussions of the rise of large- scale traditional iron production: a West African example », The African Archaeological Review 6, p. 91-113.

De Barros, Philip Lynton, 2006, « Dekpassanware: early iron age site from the Bassar region of Northern Togo », in Actes du 18e Congrès de la Société des Archéologues Africanistes, Calgary. pXXX

De Barros, Philip Lynton, Iles, Louise, Frame, Lesley D., Killick, David, 2020, « The Early Iron Metallurgy of Bassar, Togo: furnaces, metallurgical remains and iron objects », Azania: Archaeological Research in Africa, 55 (1), p. 3-43.

Dugast, Stephan, 1986, « La pince et le soufflet : deux techniques de forge traditionnelles au Nord-Togo », Journal des Africanistes, 56 (2), p. 29-53.

Dugast, Stephan, 1992, Rites et organisation sociale : l'agglomération de Bassar au Nord-Togo, Thèse de doctorat, EHESS.

Dugast, Stephan, 1996, « Meurtriers, jumeaux et devins : trois variations sur le thème du double (Bassar, Togo) », Systèmes de pensée en Afrique noire 14, p. 175-209.

Dugast, Stephan, 2004, « Une agglomération très rurale. Lien clanique et lien territorial dans la ville de Bassar (Nord-Togo) », Journal des Africanistes 74 (1-2), p. 203-248.

Dugast, Stephan, 2009, « Le rite de tigiikaal pour les génies de marigot (Bassar du Togo) », in M. Cartry, J.-L.Durand et R. Koch Piettre, Architecturer l’invisible, Autels, ligatures, écritures, Turnhout, Brepols (« Bibliothèque de l’école des Hautes études, Sciences Religieuses » 138), p. 153-220.

Dugast Stephan, 2012, « Entre four et forge ou jusqu’à quel point efficacité magique et savoir technique sont-ils conciliables ? (Bassar du Togo) », in C. Robion-Brunner et B. Martinelli, Métallurgie du fer et Sociétés africaines. Bilans et nouveaux paradigmes dans la recherche anthropologique et archéologique, Oxford, BAR International Series 2395 (« Cambridge Monographs in African Archaeology » 81), p. 97-123.

Froelich, Jean-Claude, Alexandre, Pierre, 1960, « Histoire traditionnelle des Kotokoli et des Bi-Tchambi du Nord-Togo », B.I.F.A.N., série B, XII (1-2), p. 247-260.

Hahn, Hans Peter, 1997, Techniques de Métallurgie au Nord-Togo, Lomé, Presses de l’Université du Bénin.

Hupfeld, Friedrich, 1899, « Die Eisenindustrie in Togo », Mitteilungen von Forschungsreisenden und Gelehrten aus den deutschen Schutzgebieten XI, p.175-194.

Kachinsky, Vitald, 1933, « Les gisements de fer au Togo », Togo-Cameroun 1933/10, Agence économique des territoires africains sous mandat, p. 179-185.

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97328904/f23.image

Kouriatchy, Nicolas, 1933, « Contribution à la géologie du territoire du Togo placé sous mandat de la France », Bulletin du Comité d'Études Historiques et Scientifiques de l'Afrique Occidentale Française XVI (4), p. 493-629. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1227461/f535.image

Lawson, Daku Tete, 1972, Rapport de mission sur la formation de la cuvette ferrifère du Buem au Togo (circonscription administrative de Bassari). Janvier-Octobre 1966, Lomé, Bureau National de Recherche Minière.

Martinelli, Bruno, 1982, Métallurgistes Bassar, Lomé, Etudes/Documents de Sciences Humaines 5.

Pawlik, Jacek Jan, 1990. Expérience sociale de la mort: Étude des rites funéraires des Bassar du Nord-Togo, Fribourg, Editions universitaires.

ROBION-BRUNNER, Caroline, COUSTURES, Marie-Pierre, DUGAST, Stéphan, TCHETRE-GBANDI, Assouman et BÉZIAT, Didier, 2022, « La production du fer en pays bassar (Nord du Togo) du XIIIe au XXe siècles : origines et étapes d’une diversité technique ». Afriques – Débats, méthodes et terrains d’histoire 13.

https://journals.openedition.org/afriques/3408

Szwark, Marian, 1981, Proverbes et traditions des Bassars du Nord Togo, St Augustin: Haus Völker und Kulturen.

Vincent, Pierre-Louis, Hottin, Gabriel coord., 1984a, Carte géologique du Togo. Feuille de Kara 1 : 200 000, Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et Bureau de Recherche Géologique et Minière de la France (BRGM), carte.

Vincent, Pierre-Louis, Hottin, Gabriel coord., 1984b, Notice explicative de la carte géologique du Togo à 1 : 200 000. Feuille de Kara, Bureau National de Recherches Minières du Togo (BNRM) et Bureau de Recherche Géologique et Minière de la France (BRGM), 39 p.

Les recherches les plus récentes ou en cours à Tchogma

Malgré des travaux de recherche importants, la région de Bassar n’a pas encore livré toutes les informations concernant son passé sidérurgique. C’est ainsi que le programme international et interdisciplinaire SidérEnT (« Sidérurgie et Environnement au Togo », Agence nationale de la rehcrehce) a été initié en 2014, sous la direction de Caroline Robion-Brunner (CNRS). Son objectif est de mobiliser des scientifiques issus de domaines divers (ethnologie, archéologie, archéométrie, géologie, métallurgie, géographie et anthracologie) pour étudier l’histoire économique des métaux. Depuis 2019, ces recherches se poursuivent au sein du programme AFRICA (« Archéologie du Fer : Ressources, Identités, Cultures en Afrique », Commission des fouilles du ministère français des Affaires étrangères) avec l’objectif d’identifier les réseaux de diffusion et les lieux de consommation du fer.

Les principaux résultats archéologiques de ces programmes sont la mise en évidence de l’usage de plusieurs techniques de transformation du minerai en masse métallique dans cette région d’Afrique de l’Ouest. Dans un espace de seulement 3500 km2, les métallurgistes de Bassar ont produit du fer selon des modes opératoires différents. L’ampleur de cette diversité des pratiques n’avait pas été entièrement mesurée par les travaux antérieurs. Certes, les disparités de morphologie des fourneaux appartenant aux XIXe et XXe siècles avaient été attribuées à l’emploi de minerais de fer de qualité variable, mais sans toutefois en apporter la démonstration scientifique. C’est, tout d’abord, l’observation macroscopique des déchets sidérurgiques entreprise sur plus d’une centaine d’ateliers qui a permis de déterminer qu’il y avait eu pas moins de cinq techniques de réduction différentes. À Tchogma, deux techniques ont ainsi été identifiées. Des sondages ont ensuite été effectués afin de doculmenter des contextes bien datés pour valider l’échantillonnage des vestiges métallurgiques (minerai, scories, métal, éléments de bas fourneau, etc.) et des charbons de bois. Ces données ainsi chrono-référencées ont été étudiées en laboratoire afin de définir les techniques d’acquisition du minerai de fer, les modes opératoires et de conduites des fourneaux, de calculer le volume de production de fer, de déterminer l’origine de la matière première utilisée pour la fabrication des produits semi-finis ou finis, d’identifier les essences boisées utilisées comme combustible, et enfin d’estimer l’impact de la sidérurgie sur l’environnement.

Fort de ces données, l’examen de tous les facteurs à l’origine de la variabilité des techniques a pu être entrepris pour identifier ceux qui ont réellement eu une influence sur ce phénomène. En caractérisant les minerais exploités par les Anciens, en étudiant les vestiges sidérurgiques, en interprétant la caractérisation pétrographique, minéralogique et chimique des minerais et des scories prélevées, en datant de nouveaux ateliers sidérurgiques et en identifiant les groupes sociaux ayant participé à la production du fer, certaines pistes ont été abandonnées ou poursuivies. Au final, de possibles scénarios expliquant la diversité des techniques sidérurgiques dans la région de Bassar ont été proposés (Robion-Brunner et al. 2022).

Aujourd’hui, pour poursuivre cette reconstitution historique, il faut dépasser le principal obstacle qu’est la rareté des données chronologiques. Avec actuellement un très faible nombre de datations (au vu de la multitude de sites qu’abrite la région) et une dépendance aux seules datations par radiocarbone (qui posent problème lorsque l’objectif est de restituer ce qui s’est passé durant la seconde moitié du IIe millénaire de notre ère), l’interprétation précise de l’évolution chronologique de la sidérurgie est rendue impossible. L’archéomagnétisme constitue une méthode de datation alternative très prometteuse. Quasiment inédite en Afrique et plus largement sur les sites métallurgiques à l’échelle globale, cette méthode a été récemment testée avec succès sur quelques bas fourneaux du site de Tchogma et de deux autres ateliers voisins. La bonne connaissance de la variation séculaire du champ magnétique terrestre à partir du XVe siècle, grâce aux observations historiques, assure une très bonne précision des datations archéomagnétiques (40 ans en moyenne). Cette démonstration de la faisabilité de l’archéomagnétisme encourage à déployer largement cette méthode en archéométallurgie africaine. Prochainement, d’autres fours de Tchogma seront échantillonnés et analysés selon cette méthode afin de restituer au plus près l’histoire et les rythmes de production de cet atelier.

(Caroline Robion-Brunner, mars 2023)