La plupart des auteurs anciens n’ont pas manqué de souligner l’attrait géomorphologique du site de Lixus, caractérisé particulièrement par le fleuve Loukkos. On estime que la ville primitive se trouvait au bord d’une grande lagune tout près de la mer et que les changements climatiques survenus à une époque postérieure ont poussé ses occupants à l’abandonner. Selon Pline l’Ancien, « C’est là qu’on a placé le palais royal d’Antée, son combat avec Hercule et les jardins des Hespérides. De fait, l’estuaire est pénétré par les flots de la mer en un cours sinueux, en quoi on reconnait à présent que ce fut l’équivalent du dragon montant la garde. Cet estuaire embrasse une île qui, au milieu d’une région sensiblement plus élevée, ne laisse pas d’être soustraite seule à l’inondation de la marée. Dans l’île se dresse un autel d’Hercule et rien d’autre que les oléastres ne rappellent l’histoire du fameux bosquet aux pommes d’or » (HN, V, 3). Les premiers explorateurs modernes (Charles Joseph Tissot et César Lui de Montalbán) se sont efforcés de localiser cette fameuse île, appelée par les Espagnols ‘‘la Graciosa’’, là où les Portugais avaient installé un fortin, offrant une description détaillée du paysage limitrophe des rives du fleuve. Plusieurs programmes de recherche ont consacré un volet aux études paléo-environnementales et à l’étude des restes osseux (Aranegui Gascó, 2001 ; Véronique-Reddé et autres, 2010 ; C. Cañete, J. Vives-Ferrándiz, 2011 ; Trakadas, 2017).

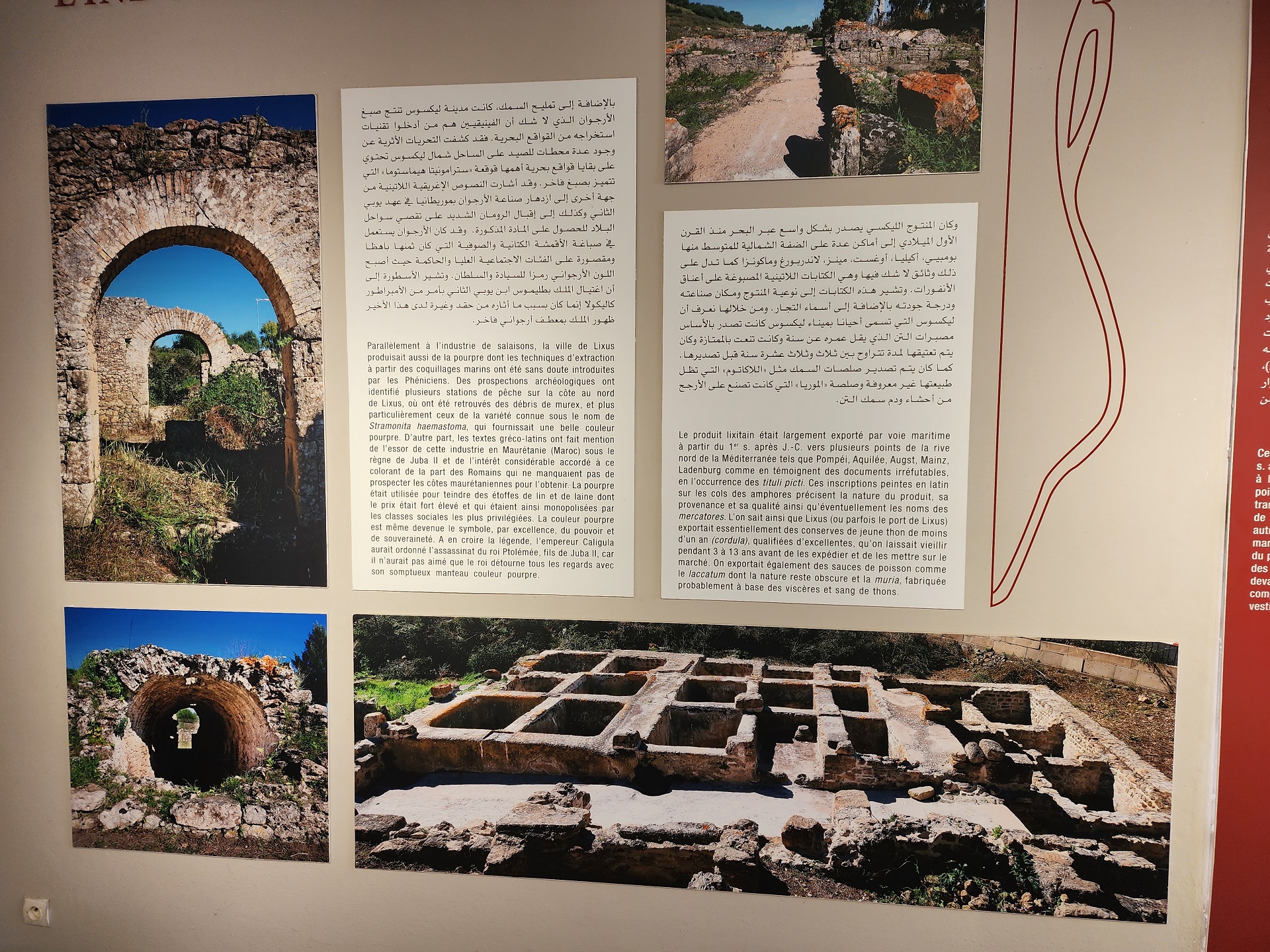

Les vestiges de Lixus couvrent une superficie de plus de 60 hectares, dont seulement 10 % ont été fouillés. La répartition des principaux monuments architecturaux obéit au relief accidenté du site. Le quartier d’habitat et le complexe palatial des rois Juba II et son fils Ptolémée, considéré auparavant comme étant un ensemble religieux (Aranegui-Mar, 2009), occupent la partie haute de la colline, faisant face à l’océan et aux méandres du fleuve. La basilique, l’amphithéâtre et les thermes se situent sur la même hauteur mais sur un flanc pourvu d’une vue sur le cours d’eau et d’une vaste plaine. Quant à la partie basse, elle abrite le quartier industriel constitué de 11 unités qui regroupent 150 bassins de différentes tailles (Ponsich-Tarradell, 1965). La prospérité économique de Lixus a tenu à ses ressources naturelles et aux relations entretenues avec son hinterland. Outre les produits liés à l’industrie de la pêche qui ont fait la renommée de la cité depuis l’époque préromaine et qui ont été exportés en grande quantité sous l’Empire romain, il faut mentionner la riche production agricole acheminée depuis ses environs. Les prospections menées dans la région de Lixus ont ainsi mis au jour l’existence de plusieurs exploitations agricoles et d’importants centres ruraux comme celui d’Azib Slaoui situé à environ 24 kilomètres à l’est de Lixus (Ponsich, 1966 ; Akerraz-El Khayari, 2000; Akerraz et autres, 2018; Akerraz et Collins-Elliott, 2017). Par ailleurs, la découverte de la nécropole de Raqqada, sur une butte à mi-chemin entre Lixus et l’embouchure du fleuve, et la tombe d’époque maurétanienne située près du village de Qsirissi (au nord-est du site), confirment l’apport de l’élément indigène, présent et très actif aux alentours de la ville phénicienne ainsi que la complémentarité entre cette dernière et le territoire voisin (El Khayari, 2007 ; TelQuel, 2023). Pour garantir la sécurité des voies et des exploitations, Rome établit quelques camps militaires permanents dans les environs de la ville, comme celui de Tabernae ou Lamdanna (Rebuffat, 1992 ; Akerraz, 2015). Suivant le témoignage d’al-Idrîsî (XIIe siècle, p. 168-169), les gens de la ville de Basra apportaient leurs marchandises par la voie fluviale jusqu’au port de Choummich avant qu’elles soient distribuées dans des régions plus lointaines.

(Mohcin Cheddad, mai 2023)