Lixus se distingue comme le plus ancien comptoir phénicien installé sur le littoral de l’actuel Maroc. Alors que les récits de Pline l’Ancien (Histoire Naturelle, XIX, 63), Velleius Paterculus (Histoire romaine, I, 2, 3) et Justin (Abrégé des Histoires philippiques, XLIV, 5, 1) font remonter sa création à 1110 avant notre ère, les preuves matérielles ne sont pas antérieures au Xe siècle, et démontrent par ailleurs qu’une cité indigène a préexisté à l’établissement dudit comptoir. Il est possible de distinguer une période dite « orientalisante » durant laquelle les explorateurs phéniciens commençaient tout juste à fréquenter les côtes de cette région de l’Afrique, et une seconde période où les contacts commerciaux s’établirent de manière régulière avec la population locale. La fondation de la ville phénicienne est l’objet de légendes, consignées par les Anciens (Pline, Histoire Naturelle, V, 2-5 ; Isidore de Séville, Etymologies, XV, 1, 74), qui reflètent l’intérêt des grandes puissances de l’époque à exploiter les ressources naturelles exceptionnelles du lieu. Si les pommes d’or des jardins des Hespérides évoquent la richesse de la région, le combat entre Héraklès et Antée symbolise quant à lui la volonté des peuples étrangers à s’emparer de ce territoire auquel les populations locales étaient également fort attachées. Le matériel archéologique, de plus en plus diversifié au gré des strates de l’histoire (phénicien, grec et punique), confirme l’inclusion de Lixus dans un circuit régional qui englobe les grandes villes de l’extrême-occident de la Méditerranée.

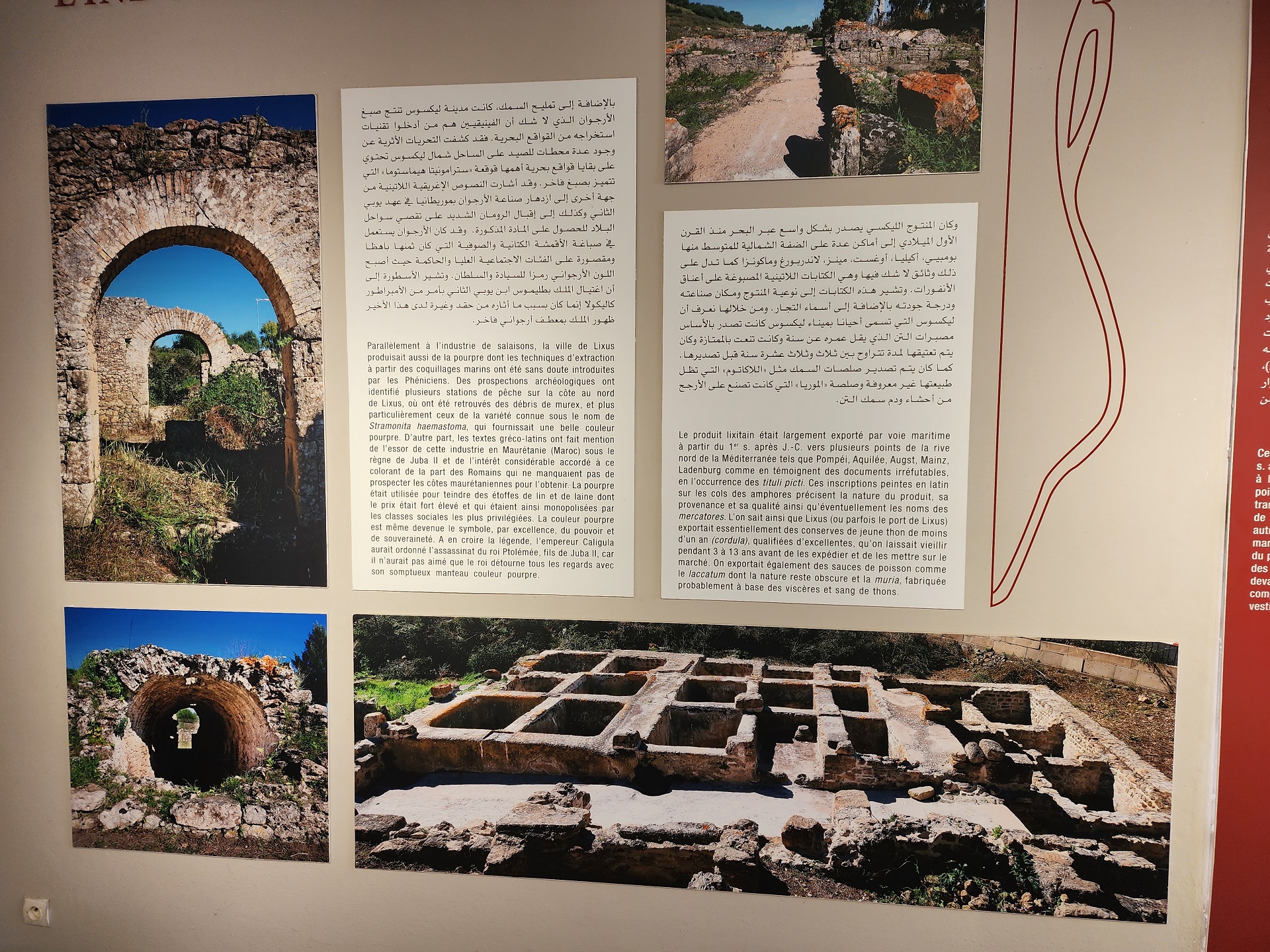

Dès le IIe siècle avant notre ère, Lixus émet ses propres monnaies portant l’effigie de son principal dieu Melqart (ou Chusor-Ptah selon d’autres) et des lettres puniques (El Harrif et Giard, 1992; Bonnet, 1992). Mais c’est surtout sous le règne du roi Juba II qu’elle s’impose comme la plus riche ville de Maurétanie occidentale. Les monuments architecturaux tels la muraille hellénistique et le complexe palatial construits sur la partie haute de la colline, ainsi que la mise en fonction d’une usine de salaison de poisson, témoignent d’un essor économique et politique non négligeables. L’occupation romaine semble ne pas avoir été à l’avantage de ce processus : l’archéologie a relevé les traces d’importantes destructions lors des guerres déclenchées suite à l’assassinat du dernier roi maure Ptolémée et de la révolte de son affranchi Aedemon (Tarradell 1951; 1953 et 1955). Après que l’empereur Claude a octroyé à Lixus le statut de colonie romaine (Hamdoun, 1994), et bien que de façon moins brillante que d’autres villes de la Maurétanie tingitane (Tanger et Volubilis en premier lieu), la cité connait une nouvelle phase de développement. Durant le IIe–IIIe siècle, on assiste à la construction d’édifices monumentaux : l’amphithéâtre, unique en son genre au Maroc, le quartier d’habitat avec des maisons à péristyle et des mosaïques, les thermes, la basilique et tout un quartier industriel qui s’étend jusqu’au fleuve. Ce dernier est considéré comme le plus grand complexe destiné à la salaison de poisson et à la production de garum en Méditerranée romaine. Une phase de régression commence à partir du début du IVe siècle. Le déclin du pouvoir romain se matérialise par la construction d’une enceinte autour d’un espace d’habitat plus réduit. L’archéologie atteste par ailleurs de la diminution des activités liées à l’industrie de la pêche. La Notitia dignitatum nous informe de l’existence d’un camp militaire appelé Au lucus (Rebuffat, 1992). Un long silence (dû à l’absence d’informations littéraires et archéologiques) couvre toute la période allant de la chute de Rome jusqu’au début du Moyen Age (Akerraz, 1992). C’est alors au tour des sources arabes de nous renseigner sur l’état de la ville de Choummich. Ibn Hauqal (Sûrat al-Ard, p. 79), al-Bakri (Al-Masalik wa al-Mamâlik, p. 114) et al-Idrîsî (Nozhat al-Moshtâq, p. 166) signalent la présence d’une communauté musulmane depuis l’époque idrisside jusqu’à l’époque almohade. La découverte de fragments de céramique médiévale et d’une mosquée dotée d’une salle d’ablution datent effectivement de cette phase. Lixus ne fut abandonnée qu’au XIVe siècle. Une grande partie du site fut progressivement recouverte d’une épaisse végétation et plusieurs ruines semblent avoir été exploitées pour la fabrication de chaux.

(Mohcin Cheddad, mai 2023)