La première mention d’une Sijilmâsa en ruines et désertée intervient au début du XVIe siècle sous la plume de Léon l’Africain qui relève encore l’existence de « châteaux », les ksour, jouxtant la cité médiévale alors en phase de disparition. Cette configuration des lieux, plus aboutie encore, est celle que nous connaissons aujourd’hui : dans la palmeraie du Tafilalet, l’emplacement de l’ancienne cité a l’allure d’un petit désert (d’environ trois km de longueur sur un de largeur) enserré d’entités villageoises en expansion. La zone archéologique paraît sanctuarisée, de fait, sans être pleinement patrimonialisée pour autant. D’ailleurs, ce n’est qu’en 2017 que le site est classé et inscrit sur la liste du patrimoine national du Maroc.

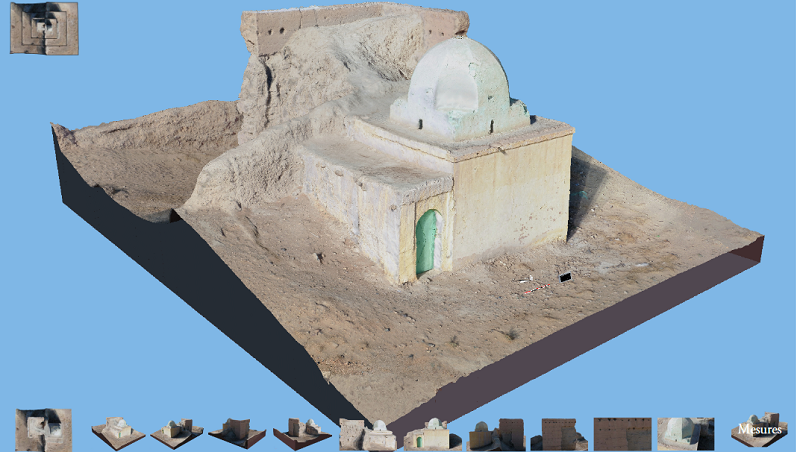

Dans ce no man’s land on peut observer à la fois des ensembles de ruines, des monticules d’ordures et d’immenses trous creusés dans un sable qui sert à la construction de bâtiments modernes. S’y concentre ce qui est étranger à la vie et aux normes sociales, ce qui est de l’ordre de la mort, de la marge et de l’impur : on rencontre en effet, sur le site, un abattoir, ainsi que plusieurs cimetières musulmans et un cimetière juif. A proximité des ruines, se développent des activités interlopes : consommation de produits interdits, prostitution, sorcellerie. Sijilmâsa, que l’on nomme localement Mdînet-el-ʻAmra, est réputée être peuplée de ces êtres d’un univers parallèle que sont les jnoun. Pour les habitants des environs, le site est donc considéré comme hanté et leurs pratiques adaptées en conséquence : on évitera d’y passer la nuit, on ne touchera pas les vestiges de murailles, on déposera une petite pierre sur un amas déjà édifié (‘Iroute) en pénétrant dans la zone critique tout en invoquant la protection de Dieu – certains ouvriers du chantier archéologique ont d’ailleurs pu expliquer leur réticence à travailler sur place. Il est fréquent que des lieux supposés investis par des esprits le soient également par des saints, comme si les pouvoirs des uns appelaient la baraka des autres. C’est le cas à Sijilmâsa, dont le site est entouré de plusieurs mausolées. De façon remarquable, ces lieux sacrés, comme le sont également les cimetières, ont participé à la conservation de certains vestiges. On l’observe en particulier à proximité du mausolée de Mohammed al-Aqwas, qui est accroché à un segment de muraille du XIVe siècle. Or cette muraille n’est précisément préservée qu’à l’emplacement de ce mausolée. Partout ailleurs, elle a disparu. Désacralisation d’un côté, respect voire dévotion de l’autre, les ruines de Sijilmâsa inspirent tout cela à la fois.

Cette ambivalence qui caractérise les attitudes locales quant aux traces physiques d’un passé lointain présentes et constitutives en cela de l’esprit des lieux, se retrouve également dans ce qui se sait et se raconte au sujet de Sijilmâsa. La gigantesque dépouille de cette cité, faite des ruines, démontre, dit-on, combien elle fut « immense », « riche » et « puissante ». Mais on ne sait ni comment, ni quand, ni même par qui cette ville aurait été construite. L’absence d’un récit de fondation de Sijilmâsa contraste avec le foisonnement de récits visant à expliquer sa destruction. Au cœur de ces traditions, on retrouve un personnage célèbre communément associé aux ruines dans l’ensemble du Maroc ainsi que dans l’ouest algérien : as-soultane l-ak’hal, le Sultan Noir. Dieu aurait puni ce souverain arrogant et mauvais croyant en anéantissant son royaume. Dans les représentations populaires, Sijilmâsa incarne donc une cité glorieuse mais aussi une cité sacrilège ; les conditions de sa fondation ont été oubliées contrairement à celles de sa disparition. En fait, chaque ksar proche des ruines a inventé sa propre mythologie et construit sa généalogie dans une dialectique impliquant de se positionner par rapport au souvenir de Sijilmâsa, simultanément repoussoir et faire-valoir.

Clémentine Gutron, janvier 2020