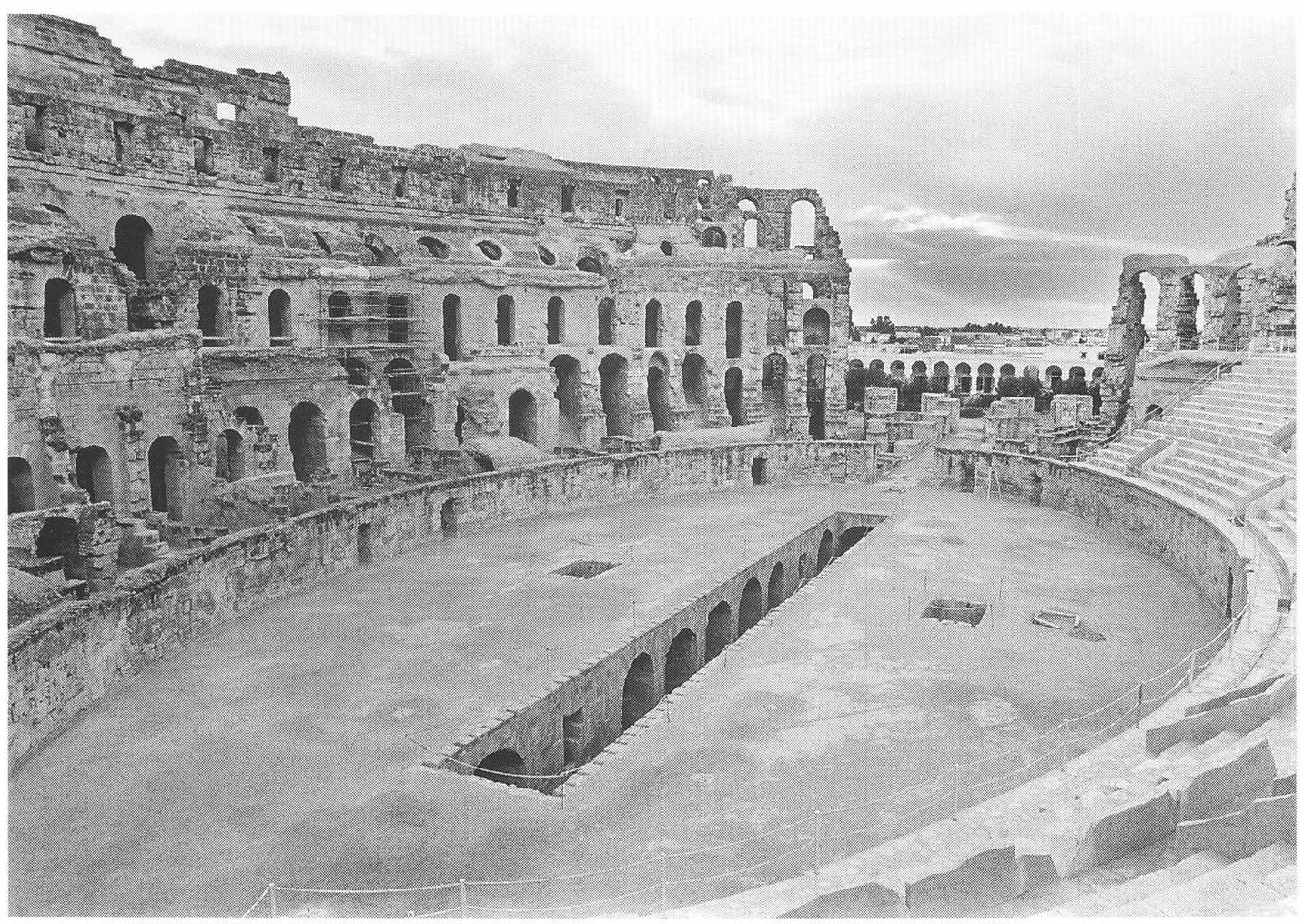

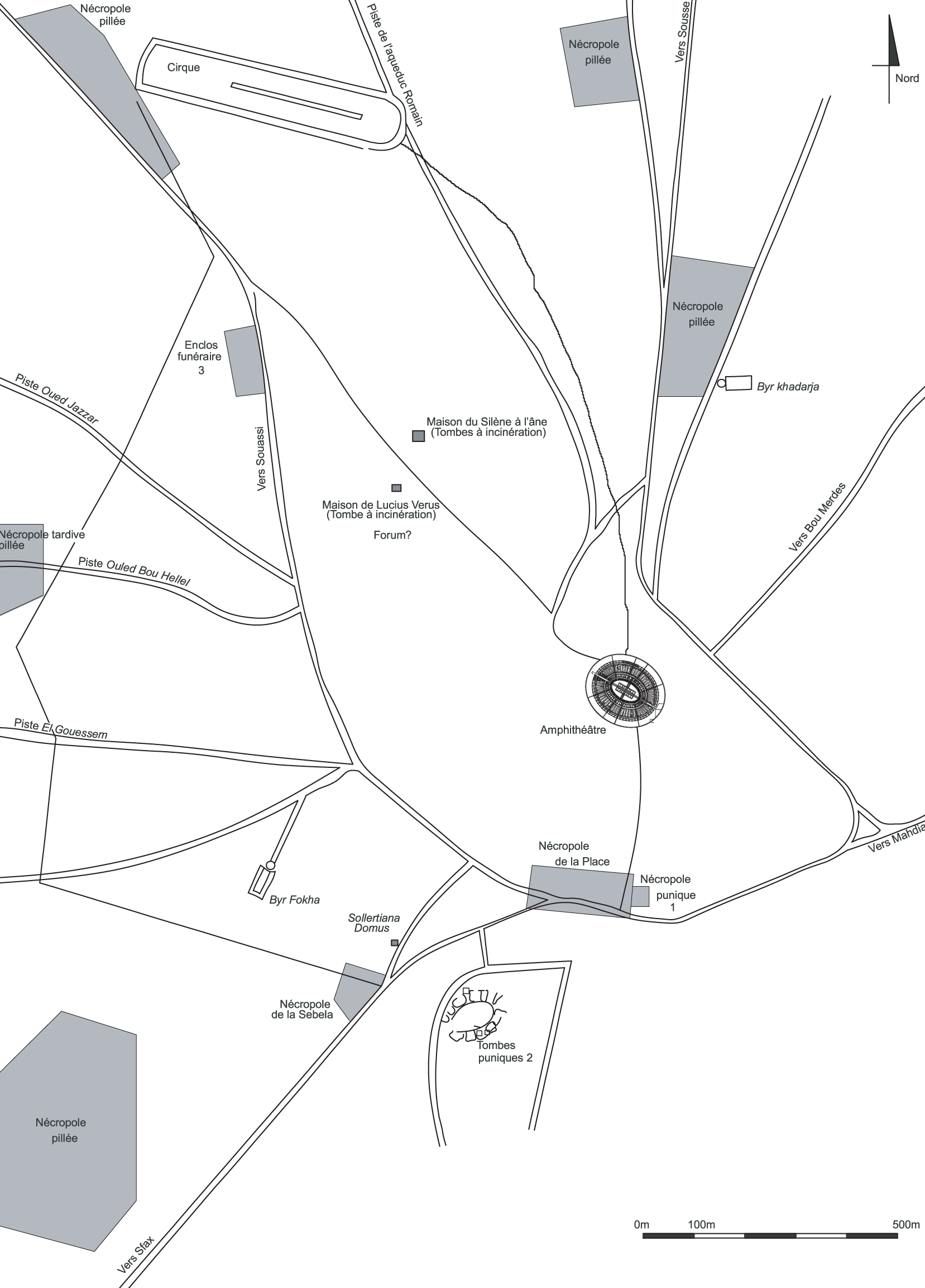

La localisation de Thysdrus relève d’un paradoxe apparent. En effet, l’endroit ne semble guère propice à l’installation et au développement d’une grande cité : pas d’accès au littoral contrairement aux autres cités puniques contemporaines, des terres lourdes et argileuses, des précipitations insuffisantes ou encore un accès à l’eau très réduit (à peine quelques petites nappes phréatiques offrant une eau saline). S’ajoutent à cela l’éloignement des carrières de pierre, d’argile (bien plus à l’ouest, vers Hajeb el Aïoun, Haffouz ou encore El Aouja) et de minerais (vers Jbel Touila et Trozza). Le climat de steppe aride qui règne dans la région d’El Jem rend en outre l’endroit à première vue inhospitalier. La ville, cependant, est située au milieu d’un plateau qui « domine un chapelet de dépressions fermées et salées (sebkhas) et constitue le passage le plus direct du nord au sud du pays et le point de jonction le plus commode entre la côte et l’hinterland. La naissance même de la cité parait en rapport avec cette position clef comme le laisse supposer la toponymie » (Slim, 1995). Le premier stade décelable de la ville, libyco-punique indique une agglomération organisée autour d’un noyau central de 20 hectares, de forme circulaire et d’environ 500 m de diamètre. Des îlots irréguliers communiquent à l’aide de rues étroites et sinueuses. La douzaine de maisons dégagées dans le secteur sont de taille modeste (entre 130 et 360 m2) et adoptent le même plan : quelques pièces autour d’une cour sans portique. On note la présence de nombreuses boutiques et d’ateliers d’artisanat et de métallurgie, principalement au sud-ouest. Cet espace comprend aussi les deux plus grands temples découverts, ouvrant sur une grande place à colonnes de 7500 m2 qui semble être le forum (Slim, 1995). L’un des édifices ayant un podium, celui-ci devait sans doute être le Capitole. Près de la place, au nord-ouest, se trouvent de petits thermes proches de la maison dite « de Lucius Verus ». Les immeubles actuels empêchent les travaux de recherche, mais on peut supposer l’existence d’autres sanctuaires et de thermes plus imposants non loin de là. Un premier mur d’enceinte, repéré sur quelques dizaines de mètres seulement, délimitait la ville. Un premier amphithéâtre primitif, hors les murs car sur la seule petite butte du site à l’extrême sud-est, fut creusé dans le tuf (Mahjoubi, 2000). À l’opposé, au nord-est, un « enclos funéraire » de 1000 à 1500 m2 était réservé aux enfants, la stratigraphie indiquant la présence de tombes à fosses anciennes recouvertes par des tombes à caissons sur une épaisseur comprise entre 2,60 et 3,30 m. Celles-ci ont livré un matériel funéraire essentiellement composé de céramiques, bijoux, coquillages et monnaies, avec parfois des traces d’ocre sur certains crânes selon un rite funéraire libyco-punique. D’autres nécropoles de la même époque, situées dans les quartiers est et sud-est de la ville, furent également fouillées (Slim, 1996). À partir du Ier siècle de notre ère, l’expansion de la ville partit dans toutes les directions autour du noyau central, avec des quartiers et des rues plus structurés. Le grand amphithéâtre, d’une capacité de 30 000 places, fut bâti au sud-est de la ville. D’une taille remarquable, 148 m de long pour 122 m de large avec des gradins s’élevant à 36 m de hauteur et une arène de 65 m dans son grand axe, le monument rivalise avec celui de Rome (Laronde et Golvin, 2001). Au nord-ouest, un cirque encore non fouillé (550 m de long pour 95 m de large) est visible sur les photos aériennes. Avec le développement urbain, la nécessité d’un approvisionnement en eau s’imposa. Les empereurs Vespasien et Titus entreprirent des travaux afin de construire un aqueduc souterrain, finalement modeste, reliant la ville à un impluvium naturel de 12 km2 situé à une quinzaine de kilomètres au nord-ouest de la ville et appelé « Oglet Er Rmada » (Slim, 1990). D’importantes installations hydrauliques, sans doute des citernes, ont été repérées à l’ouest de la ville au début du XXe siècle, mais elles furent détruites par des constructions modernes. Les principales villae mises au jour sont majoritairement regroupées au sud de la ville, non loin du premier amphithéâtre : Maison de la « procession dionysiaque », Maison de Sollertius (1120 m2), Maison des « Mosaïques blanches », Maison du « Paon » ou encore « Maison des Dauphins ». Chacune tire son nom d’une mosaïque découverte sur place, œuvre souvent déposée au musée archéologique. La maison dite « Africa », découverte dans les années 1990 suite à une construction illicite, fut déplacée et reconstituée dans le même secteur, dans un but didactique et en lien avec le musée (Rousseau, 2007).

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)