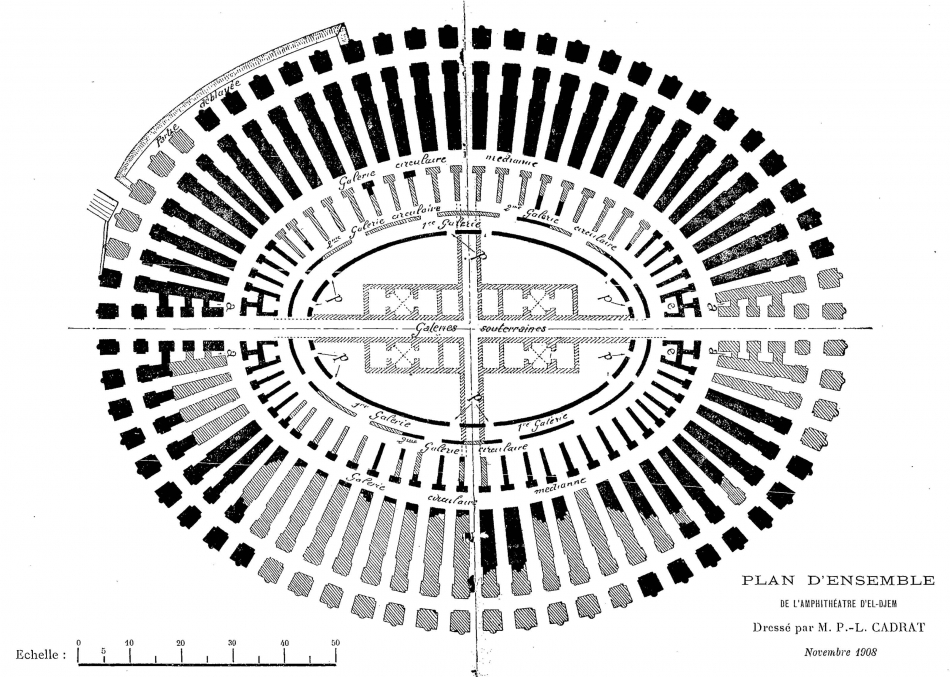

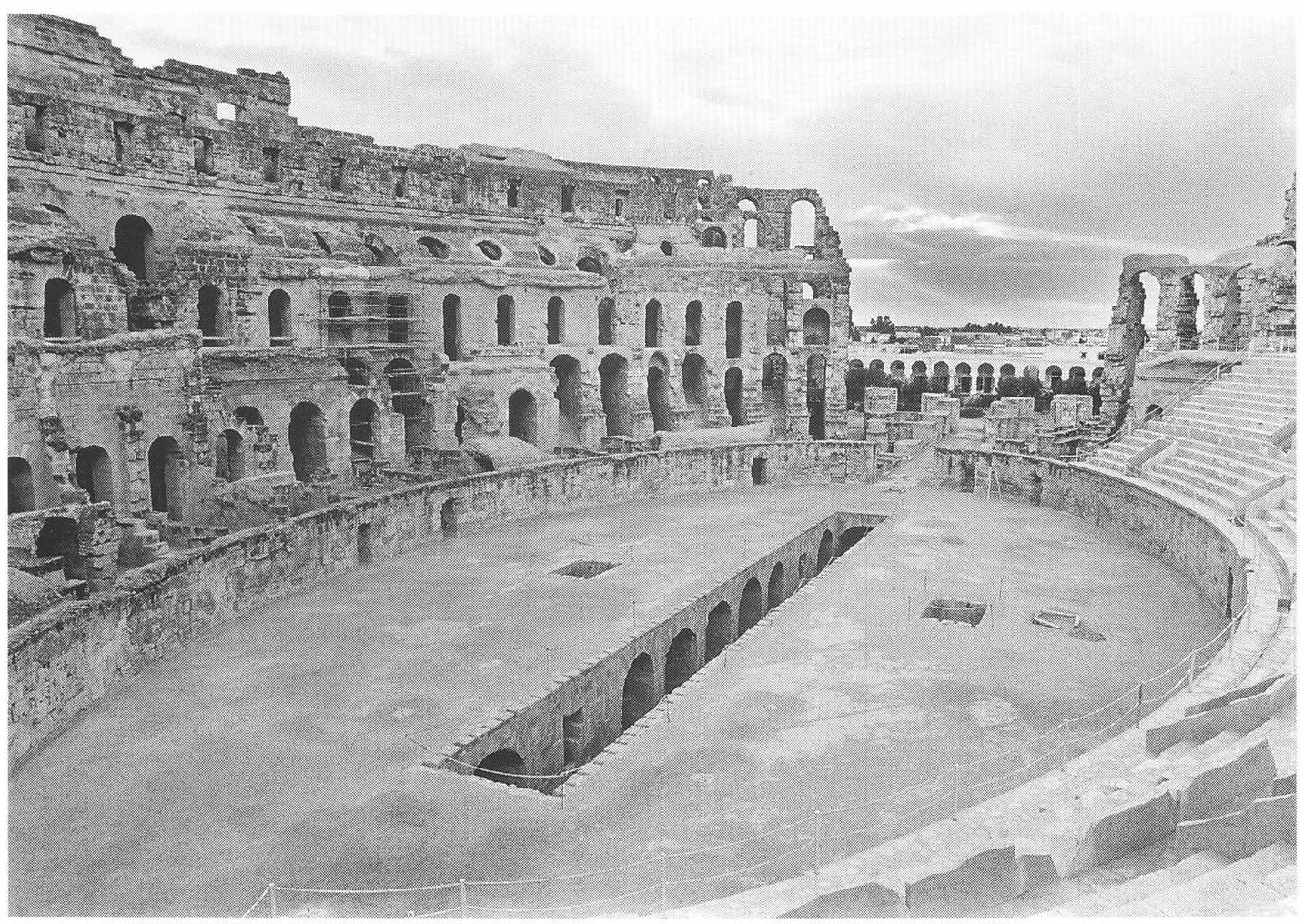

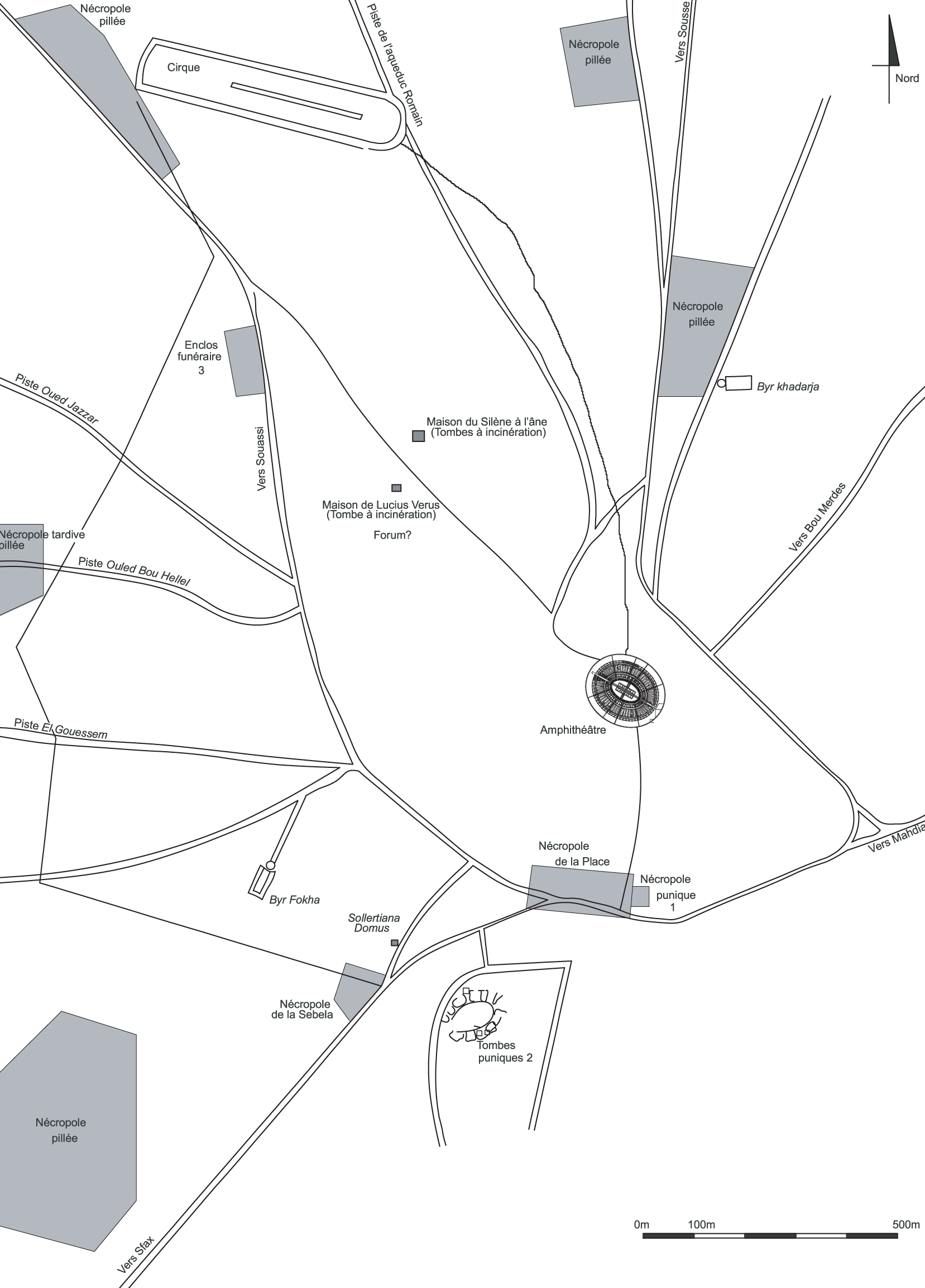

Le grand nombre de témoignages de voyageurs à partir du XVIIIe siècle permettent de reconstituer – avec prudence toutefois – l’état du site à cette époque. Si la plupart des visiteurs relevèrent les dimensions de l’amphithéâtre afin de le comparer avec le colisée de Rome, d’autres comme le consul Bruce en firent des dessins. Thomas Shaw fut le premier à proposer une datation, d’abord sous les Antonins entre 96 et 192 de notre ère, puis sous le règne de Gordien Ier, empereur originaire de la ville en 238. Cependant, certaines erreurs d’observations (comme le nombre d’arcades) ou des hypothèses émises par ces voyageurs subsistèrent longtemps, comme le supposé état d’inachèvement de l’amphithéâtre (Slim, 2000b). Les premières études des inscriptions furent dues à Charles Tissot, alors que l’édifice commençait à servir de carrière, principalement pour la construction de maisons aux alentours (Tissot, 1856). Le site fut visité en 1874 par Alphonse Devoulx, Antoine Héron de Villefosse et Jules de Laurière, ces derniers achetant des antiquités aux populations locales et prélevant des inscriptions pour les envoyer en France (Héron de Villefosse, 1903 ; Slim, 2000b). L’aspect monumental de l’amphithéâtre fit qu’il concentra toute l’attention de ces premiers chercheurs, délaissant les ruines encore visibles aux alentours. Seul Ferdinand Rouire en publia une description en 1882, et relata les fouilles sauvages du corps expéditionnaire français qui employa parfois la dynamite. En 1888, Henri Saladin entama des fouilles dans l’amphithéâtre (qu’il datait de la fin de l’empire romain en s’appuyant sur des considérations techniques), tandis que Charles Tissot indiquait la présence d’un second amphithéâtre grâce à une dépression ovale observable sur le site (Tissot, 1888). Au cours des années 1901 et 1902, la Direction des Antiquités et la Direction Générale des Travaux Publics débutèrent le déblaiement des thermes à 500 m à l’ouest de l’amphithéâtre, dégageant des citernes (Gauckler, 1902 ; Drappier, 1920). En 1904, Louis Carton y découvrit l’inscription indiquant leur réfection, et poursuivit les fouilles en dégageant le petit amphithéâtre, le cirque et quelques tombes de la nécropole voisine (Carton, 1904). La même année, un trésor de monnaies byzantines fut découvert dans une citerne et accaparé par les ouvriers. Sur les 200 pièces qui devaient composer ce dépôt, 62 furent remises à l’administration. A partir de 1909, Louis Carton dégagea l’arène, les portes sur le pourtour, des soupiraux et des galeries (Gadrat, 1909). Parallèlement aux fouilles, des découvertes fortuites eurent lieu sur le site et ses alentours, leur produit étant généralement vendu à des collectionneurs (Merlin, 1913 ; Poinssot, 1936). Des travaux de consolidations furent entrepris entre 1909 et 1912, et la liste des découvertes fut publiée chaque année dans le Bulletin archéologique. Durant les années 1910 et 1920, les fouilles se concentrèrent sur les thermes et l’amphithéâtre. Des inscriptions ou marques continuèrent à être relevées sur l’amphithéâtre (Toutain, 1923). En 1929, Charles Saumagne découvrit les vestiges d’une centuriation romaine à l’est de la ville (Saumagne, 1929). Les publications se poursuivirent à propos des inscriptions et œuvres jugées importantes, principalement sous les plumes de Louis Poinssot (1931, 1937, 1940) et Charles Saumagne (1937, 1940). Les fouilles se poursuivirent durant la Seconde Guerre mondiale et dans les années 1950 ; signalons celles de Gilbert Charles-Picard qui découvrit des mosaïques sur des terrains privés ainsi qu’une dédicace à Antonin le Pieux (Picard, 1952), et celles de Louis Foucher (Foucher, 1960, 1963 ; Chaouali, 2017). En 1964, des travaux sur une place publique devant être convertie en jardin menèrent à la mise au jour d’une nécropole romaine, malheureusement inexploitable d’un point de vue archéologique car trop bouleversée par les aménagements postérieurs (Slim, 1980). La grande figure scientifique associée à El Jem est celle de Hédi Slim, conservateur du musée et du site entre les années 1960 et 2000. On lui doit la mise au jour du premier amphithéâtre de la ville en 1973, la poursuite de la restauration du grand amphithéâtre avec Jean-Claude Golvin, la découverte et le déplacement de la villa « Africa », et enfin la rénovation et l’extension du musée avec Myriam Morel-Deledalle (Bejaoui, 2019). Il publia nombre d’articles et d’ouvrages tant sur l’histoire de la ville que sur l’économie et la vie quotidienne.

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)