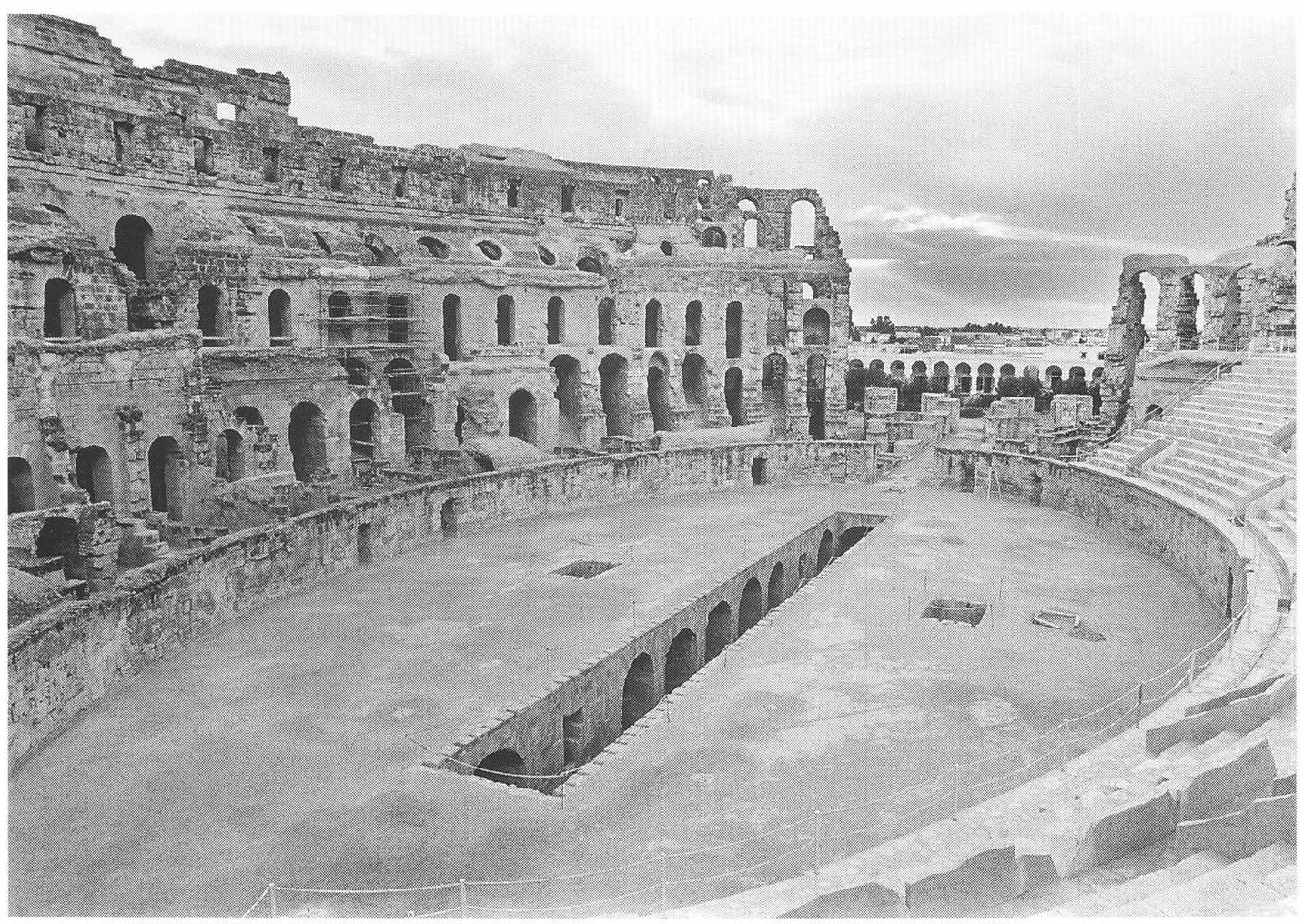

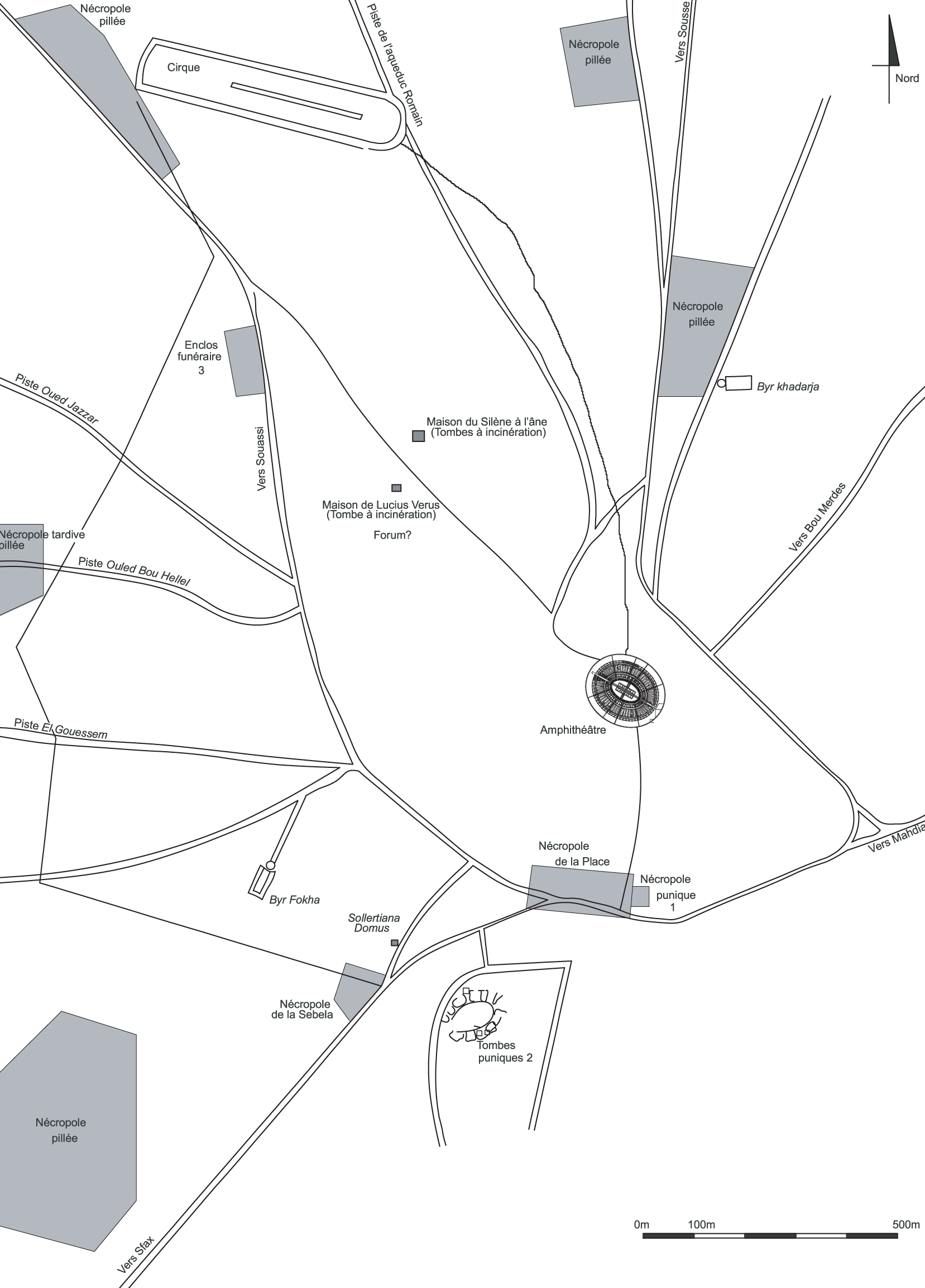

Le nom de Thysdrus tire probablement son origine du berbère et évoquerait un « lieu de passage difficile » (Slim, 1995). Les premiers témoignages archéologiques suggèrent une occupation dès le IIIe siècle avant notre ère, à la fin de l’époque punique, avec quelques tombes sans ostentation (jarres, fioles, assiettes et bols en poterie, lampes) (Slim, 1996). La première mention sûre de la ville remonte au Ier siècle avant notre ère, lorsque César débarqua pour combattre les partisans de Pompée. Une délégation de Thysdrus vint le trouver afin de demander une protection armée, que César promit d’envoyer. Mais il ne tint pas parole et la ville tomba aux mains du chef pompéien Considius. Arrivé devant la ville en mars 46 avant notre ère, César renonça à l’assaut devant les remparts solides de la cité. La déroute des troupes républicaines et de celles de Juba Ier, roi de Numidie de 60 à 46, entraîna une série de mesures contre les cités qui s’étaient ralliées aux ennemis de César. Thysdrus dut alors verser un lourd tribut. Entre la fin du Ier siècle avant notre ère et le début du Ier siècle de notre ère, Thysdrus fut, d’après Pline l’Ancien, un oppidum liberum, soit l’une des trente villes libres conservant son territoire et son organisation politique. On y trouva l’un des documents latins les plus anciens recensés en Afrique : un ex-voto à la Lune pour le salut d’Auguste dont la dédicace date de la fin du Ier siècle avant notre ère. Un premier amphithéâtre fut sans doute construit au cours du Ier siècle, suivi d’un second sous les Flaviens. De même, l’édification de riches demeures et de thermes témoignent de la prospérité de la ville, confirmée par le riche mobilier funéraire retrouvé dans la nécropole. Outre le blé, l’exploitation des oliviers à grande échelle indique que la ville jouait sans doute le rôle de « capitale de l’huile » (Charles-Picard, 1959). De plus, sa position stratégique sur les routes commerciales fit qu’elle attirait nombre de marchands et de visiteurs (surtout lors des jeux), ce qui expliquerait sa présence sur la fameuse Table de Peutinger ainsi que dans l’Itinéraire d’Antonin (Héron de Villefosse, 1903). Cet apogée entraîna un conflit ouvert avec la cité voisine d’Hadrumète qui, en 117, réagit à l’influence grandissante de Thysdrus en lui disputant la propriété d’un temple de Minerve situé sur les confins de leurs ressorts respectifs (Slim, 1996). Sous les Antonins, Thysdrus compta parmi les cinq cités les plus importantes de la région, avec Carthage, Hadrumète, Leptis Magna et Utique. C’est à la même époque que le grand amphithéâtre fut construit, en même temps que de somptueuses villas en périphérie. Sous le règne de l’empereur africain Septime Sévère, la cité obtint le statut de municipe (Ibba et Traina, 2006). En janvier 238, la ville se révolta contre la politique de Maximin qui, cherchant à financer ses guerres contre les Germains, avait accentué la pression fiscale sur les plus riches régions de l’Empire. La condamnation des juvenes, milices locales formées de jeunes hommes de la cité, ordonnée par le procurateur du fisc afin de s’approprier leurs biens, déclencha une révolution. Celle-ci aboutit à la proclamation de Gordien, proconsul qui résidait alors à Thysdrus. Sous Gallien ou Valérien, la cité obtint le statut de colonie honoraire (Gascou, 1979). À partir de la fin du IIIe siècle, la ville débuta son lent déclin, toutefois ponctué par des témoignages de faste comme l’organisation de jeux et de banquets, ou encore la restauration des thermes entre 323 et 333. Il semble qu’une communauté chrétienne se soit implantée assez tôt à Thysdrus, ainsi que le montre la mention d’un évêque dès 393. Toutefois, les cultes païens subsistèrent comme le prouve notamment une inscription mentionnant le culte de Mithra à la fin du IVe siècle (Slim, 1995). Par la suite, les changements politiques et économiques profitèrent davantage à la ville de Sufetula/Sbeïta, reléguant Thysdrus au rang de simple bourgade. L’amphithéâtre fut transformé en forteresse sous les Byzantins. Avec la conquête arabe, le monument aurait servi de refuge à la Kahina, grande figure de la résistance berbère à la fin du VIIe siècle (al-Tidjanî, 1853 ; Pister, 2018). La ville est ensuite citée dans les textes des géographes ou chroniqueurs arabes médiévaux. L’amphithéâtre sert de nouveau de refuge aux Almohades face aux Almoravides conduits par Ibn Ghania au XIIIe siècle. C’est à cette époque qu’une petite agglomération se forme autour du monument (al-Tidjanî, 1853). Le premier Européen à mentionner le site est l’antiquaire et médecin italien Giovanni Pagni en 1667-1668, qui émet le souhait de prendre les mesures de l’édifice (Slim, 2000b). Le nombre de témoignages augmente à partir du XVIIIe siècle, avec la venue de voyageurs parmi lesquels le médecin Jean-André Peysonnel en 1724, le chapelain de la factorerie anglaise Thomas Shaw en 1727, le consul d’Angleterre Bruce en 1765, ou encore le botaniste René Louiche Desfontaines en 1773-1774. Il est probable que les premières destructions de la façade extérieure de l’amphithéâtre datent des alentours de 1695, suite à un soulèvement des tribus locales contre la politique fiscale du souverain mouradide de Tunis, Mohamed Bey. Afin d’empêcher la population de se retrancher dans l’édifice, deux brèches furent taillées à coups de canons (Slim, 1996). Une nouvelle révolte de tribus contre l’autorité d’Ahmed Bey en 1850 provoqua l’agrandissement de ces mêmes brèches (Hannezo, 1917). Suite à l’établissement du Protectorat français dans la Régence de Tunis en 1881, des insurgés utilisèrent l’édifice comme base, mais finirent par se soumettre face aux troupes coloniale un an plus tard.

(Bénédicte Lhoyer, Thomas Soubira, mai 2021)