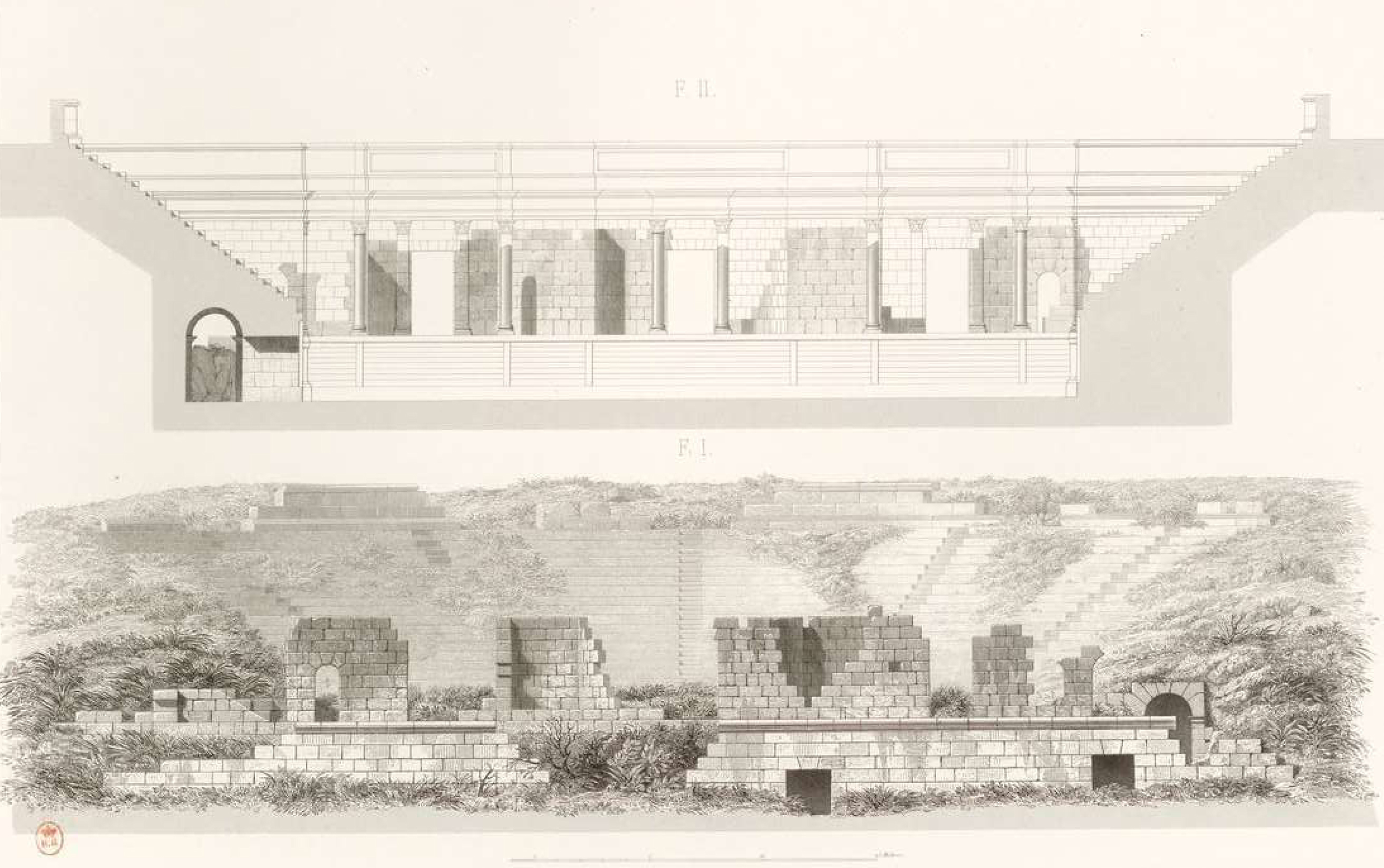

Le 15 juillet 1725, le médecin et naturaliste français Jean-André Peyssonnel évoqua rapidement, sans s’y arrêter, les ruines de « Gimili », correspondant aux débris d’un temple et de quelques vieilles masures, qu’il confond avec les ruines de l’ancien fort romain de Gemellae, que l’on situe en limite du Sahara à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Biskra (Dureau de la Malle, 1838). Dans le compte-rendu de son voyage dans la Régence d’Alger vers 1732, l’ecclésiastique anglais Thomas Shaw mentionna brièvement la ville de « Jimmeelah » où l’on trouve de beaux restes antiques d’une porte de la ville et d’un amphithéâtre, tout en reproduisant la même erreur d’identification que Peyssonnel (Shaw, 1743 ; Ravoisié, 1846). On doit vraisemblablement la bonne identification des ruines de Djemila à la Cuilcul antique lors de l’expédition française de Constantine du 1er au 10 octobre 1837. Le Duc d'Orléans campa sur le site le 20 octobre 1839 lors de l’expédition des Portes de Fer. Il décrit les matériaux de construction des principaux monuments visibles, dont l’arc de triomphe qu’il projette de démonter pour le transporter à Paris en le floquant de l’inscription « L’armée d’Afrique à la France ». L’ordre en fut donné, par une lettre du maréchal duc de Dalmatie du 10 décembre 1842, mais le maréchal Valée, opposé au projet, ajourna cette opération deux mois plus tard (Gsell, 1901 ; Ballu, 1921). C’est dans ce contexte qu’Amable Ravoisié réalisa les premières interventions archéologiques sur ce site, accidenté et vierge de toute installation moderne, du 18 juin au 22 juillet 1840 : un premier plan général de localisation des vestiges est dressé, des fouilles et des travaux ponctuels de consolidation et de restauration sont menés autour de divers monuments, accompagnés de relevés du bâti et d’une importante série d’inscriptions (Ravoisié, 1846 ; Delamare, 1850). Au milieu des années 1880, Edmond Duthoit, disciple d'Eugène Viollet-le-Duc nommé quelques années plus tôt architecte en chef des Monuments Historiques de l’Algérie, prit quelques mesures de consolidations de l’arc de triomphe. Son successeur, Albert Ballu, poursuivit ces travaux de consolidation sur ce monument et d’autres en 1900 et 1901, accompagnés de sondages ponctuels, notamment sur les thermes du secteur sud (Ballu, 1910, 1921 ; Oulebsir, 1994). Les fouilles méthodiques sur le site débutèrent véritablement en 1909 sous la responsabilité d’Albert Ballu. Les travaux réalisés dans la zone au sud du grand temple, ce dernier en partie déblayé, ont permis la découverte de la vaste et luxueuse Maison de l’Âne, en référence à une mosaïque qui recouvre l’hypocauste d’un complexe balnéaire où figure l’animal et l’inscription Asinus Nica, « l’âne vainqueur » (Ballu, 1910). Après une dizaine d’années de fouilles, la grande majorité des principaux bâtiments et l’urbanisme général de la cité ont été dégagés ; le matériel exhumé (mosaïques, textes épigraphiques, statues, petits objets …) est, dès 1910, exposé dans un musée au cœur du site archéologique (Ballu, 1921, 1926 ; Monceaux, 1922 ; Blanchard-Lemée, 1996). Madame de Crésolles, épouse d’un ancien administrateur colonial (décédé en 1917) et fille de M. de Saillan (mort en 1920) – tous deux inspecteurs des travaux du site dans la décennie 1910 – prend la direction des fouilles et du musée de Djémila de 1920 à sa mort en 1941 (Blanchard-Lemée, 1996). De 1942 à 1956, la direction des fouilles est confiée à Yvonne Allais, collaboratrice de Madame de Crésolles à Djémila depuis une quinzaine d’années et autrice de plusieurs publications dont un petit guide sur la cité romaine (Allais, 1938). Elle contribua grandement à la reconnaissance du site en dégageant les quartiers occidentaux et orientaux (Allais, 1953, 1971). De nouvelles recherches sont conduites dans les années 1960. Il s’agit de sondages archéologiques : d’abord en 1964, sous la direction de Paul-Albert Février, dans la « salle à sept absides » partiellement dégagée par Yvonne Allais, intégrant l’ensemble plus complexe de la luxueuse « Maison de Bacchus » ; ensuite en 1966, sous la direction de Roger Guéry et Michèle Blanchard-Lemée, dans la « Maison de l’Âne » (Lassus, 1971 ; Blanchard-Lemée, 1975 ; Février et Blanchard-Lemée, 2019). Blanchard-Lemée revint en septembre 1979, sur autorisation de la Direction des Musées, de l’Archéologie, des Monuments et Sites Historiques, afin d’effectuer les derniers relevés dans la même demeure (Kadra, 1985). Pour l’heure, en dépit de l’importante quantité de publications, il n’existe pas de réelle monographie générale regroupant de façon systématique l’ensemble des données des fouilles réalisées sur le site, en particulier les études du mobilier céramique, numismatique ou orfévré.

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer février 2021)