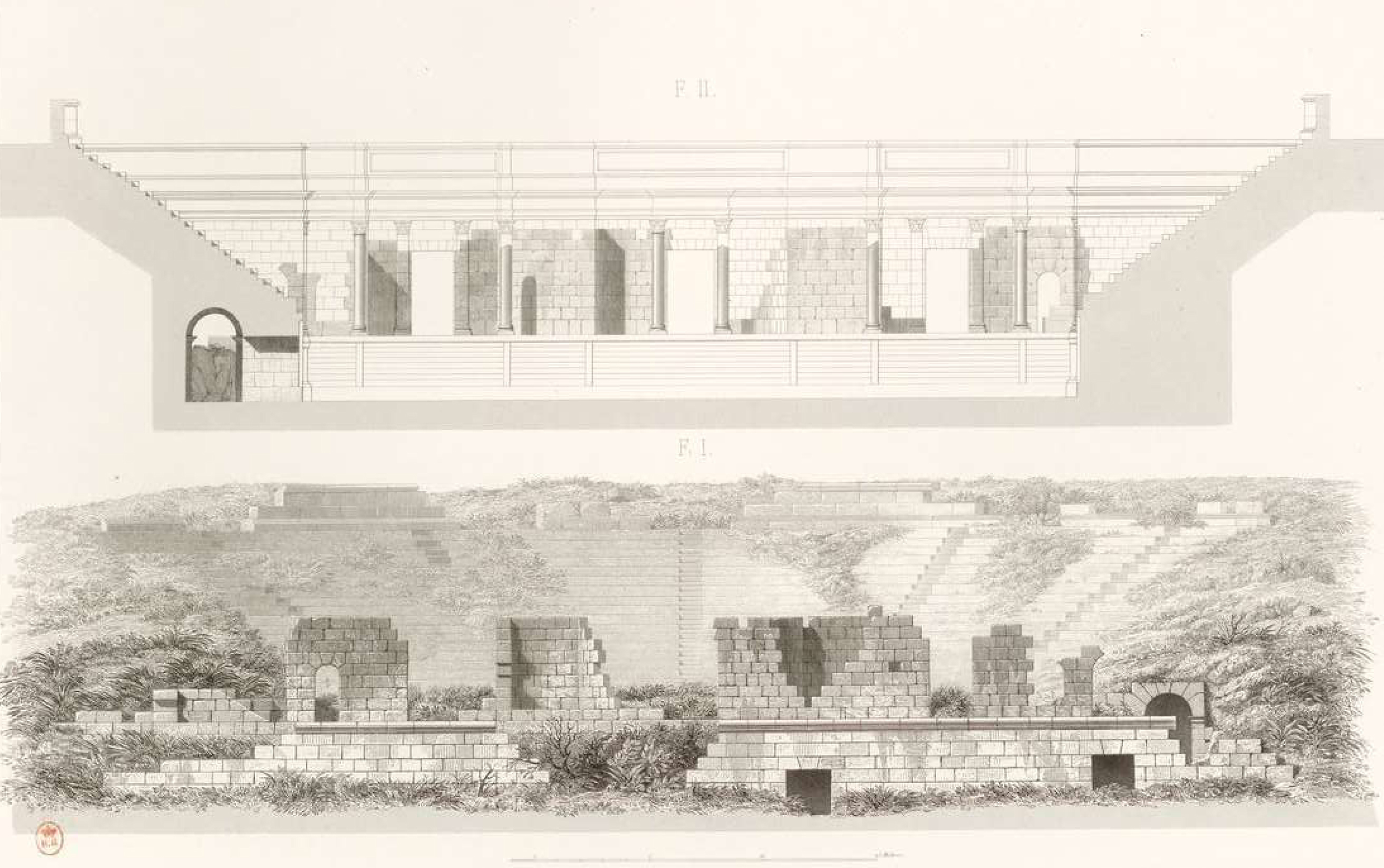

Le site de Cuicul/Djemila a suscité tout au long du XXe siècle un débat au sujet de la fondation de la colonie romaine. Sur la foi des découvertes épigraphiques, les spécialistes attribuent sa fondation soit aux vétérans de Nerva, soit à Trajan. René Cagnat, partisan de la première hypothèse, argumente en faveur d’une fondation simultanée avec la proche Sitifis, quant à elle d’origine nervienne assurée, afin de faciliter les liaisons entre la Numidie et la Maurétanie. De son côté, l’épigraphiste Jacques Gascou considère que les arguments avancés par Cagnat demeurent trop fragiles. Gascou estime notamment que le règne de Nerva a été beaucoup trop court (16 mois) pour s’être activement employé en Afrique, au contraire de son fils Trajan (Gascou, 1972). Néanmoins, même si la question de l’attribution de la fondation de Cuicul n’est pas totalement tranchée, son origine peut quand même être arrêtée entre la fin du Ier siècle et le début du IIe siècle de notre ère, la première mention de Cuicul en tant que colonie étant attestée explicitement au milieu du IIe siècle par Ptolémée (Février 1996b, Dupuis, 2006). L’archéologie n’a pas encore démontré l’existence d’une occupation antérieure à la création de la colonie, même si le nom de Cuicul pourrait être l’évocation d’un toponyme berbère. Seuls des sondages archéologiques localisés à partir de l’arrêt des fouilles anciennes et sous les bâtiments antiques pourraient permettre de déceler les traces d’une occupation antérieure. Cuicul apparait dans son histoire comme une petite agglomération provinciale considérablement romanisée, habitée par une population élitaire ou du moins relativement aisée comme en témoigne la monumentalité des bâtiments publics et des habitats. Un tremblement de terre, survenue en Méditerranée le 21 juillet 365, aurait causé plusieurs incendies et la destruction de plusieurs édifices de la ville, dont le Temple de Frugifer, qui ne fut pas reconstruit mais remplacé par une basilique. Les habitants auraient alors réemployé les matériaux des ruines récentes dans de nouveaux aménagements (Rebuffat, 1980). Depuis le milieu du IIIe siècle, le christianisme s’implante profondément dans la petite cité de Cuicul avec le culte de martyrs locaux. Cinq évêques de la ville sont plus précisément connus dans les textes : trois pour avoir participé à plusieurs conciles tenus à Carthage (Pudentianus en 256, Elpidophorus en 348 et Cresconius en 411), un sous l’occupation vandale (Victor en 484) et le dernier nommé Crescens, qui a siégé en 553 au concile de Constantine et qui était évêque de l’église de Cuicul durant la domination byzantine. L’archéologie a révélé, au sein du groupe épiscopal situé dans le faubourg sud-est de la ville à 150 m au sud du théâtre, deux basiliques aux sols pavés de mosaïques, un baptistère avec bains, une chapelle ainsi que les résidences du corps religieux (Monceaux 1920, 1922). Les descendants des vétérans ont, semble-t-il, mené à Cuicul une vie paisible et prospère jusqu’à son probable abandon au cours du VIe siècle, quand la cité tomba progressivement dans l’oubli. Une tradition locale attribue à Abou al-Mouhajir Dinar, émir de l’Ifriqiya, la capture de Cuicul durant le dernier quart du VIIe siècle (Kaegi, 2010). Bien que les auteurs et chroniqueurs arabes médiévaux ne fassent aucune mention d’une ville sur l’emplacement de Cuicul, les réserves du musée de Djemila conservent encore de la céramique locale et vernissée ainsi que des lampes, retrouvées en fouilles, semblables à celles découvertes sur le site médiéval de la Kalâa des Beni Hammad (XIe-XIIe s.). Sous réserve d’investigations archéologiques plus approfondies consacrées à ces périodes, ces indices pourraient témoigner d’une possible occupation islamique sur le site (Février 1996a). A l’instar d’autres sites antiques d’Afrique du Nord fouillés entre la fin du XIXe et le milieu du XXe siècle, les niveaux islamiques ont probablement été en grande partie détruits. Enfin, à l’orée des premières explorations scientifiques, un poste militaire français fut établi en 1838 par un petit bataillon d’infanterie légère qui subit des assauts plusieurs jours durant, utilisant les ruines comme bouclier (Rousset, 1887 ; Ballu, 1921).

(Thomas Soubira, Bénédicte Lhoyer, février 2021)