-

Djemila aujourd'hui

En savoir plus...

Situé une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la wilaya de Sétif, en bordure du Constantinois, le site archéologique de Djemila abrite les vestiges de la ville antique de Cuicul (Cuiculum), fondée pour les vétérans des légions romaines au tournant du IIe siècle de notre ère. Le site des ruines de Djemila est classé au patrimoine national algérien par l’ordonnance 67-281 du 20 décembre 1967, et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO le 17 décembre 1982 (numéro d’identification 191). Avec la loi N° 98-04 du 15 juin 1998, la gestion du site est confiée à l'Office de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels (OGEBC). L'OGEBC est chargé, outre les missions de service public, de protection, d'entretien et…

Situé une cinquantaine de kilomètres au nord-est de la wilaya de Sétif, en bordure du Constantinois, le site archéologique de Djemila abrite les vestiges de la ville antique de Cuicul (Cuiculum), fondée pour les vétérans des légions romaines au tournant du IIe siècle de notre ère. Le site des ruines de Djemila est classé au patrimoine national algérien par l’ordonnance 67-281 du 20 décembre 1967, et inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO le 17 décembre 1982 (numéro d’identification 191). Avec la loi N° 98-04 du 15 juin 1998, la gestion du site est confiée à l'Office de Gestion et d'Exploitation des Biens Culturels (OGEBC). L'OGEBC est chargé, outre les missions de service public, de protection, d'entretien et… -

Djemila dans l’histoire

En savoir plus...

Le site de Cuicul/Djemila a suscité tout au long du XXe siècle un débat au sujet de la fondation de la colonie romaine. Sur la foi des découvertes épigraphiques, les spécialistes attribuent sa fondation soit aux vétérans de Nerva, soit à Trajan. René Cagnat, partisan de la première hypothèse, argumente en faveur d’une fondation simultanée avec la proche Sitifis, quant à elle d’origine nervienne assurée, afin de faciliter les liaisons entre la Numidie et la Maurétanie. De son côté, l’épigraphiste Jacques Gascou considère que les arguments avancés par Cagnat demeurent trop fragiles. Gascou estime notamment que le règne de Nerva a été beaucoup trop court (16 mois) pour s’être activement employé en Afrique, au contraire de son fils Trajan (Gascou,…

Le site de Cuicul/Djemila a suscité tout au long du XXe siècle un débat au sujet de la fondation de la colonie romaine. Sur la foi des découvertes épigraphiques, les spécialistes attribuent sa fondation soit aux vétérans de Nerva, soit à Trajan. René Cagnat, partisan de la première hypothèse, argumente en faveur d’une fondation simultanée avec la proche Sitifis, quant à elle d’origine nervienne assurée, afin de faciliter les liaisons entre la Numidie et la Maurétanie. De son côté, l’épigraphiste Jacques Gascou considère que les arguments avancés par Cagnat demeurent trop fragiles. Gascou estime notamment que le règne de Nerva a été beaucoup trop court (16 mois) pour s’être activement employé en Afrique, au contraire de son fils Trajan (Gascou,… -

Djemila dans son paysage

En savoir plus...

La ville est placée au carrefour de la route est-ouest reliant l’ancienne capitale numide Cirta/Constantine à la colonie nervienne de Sitifis/Sétif, et de l’axe nord-sud reliant Igilgili/Jijel à Lambaesis/Lambèse (Gascou, 1972). Le site est installé sur un plateau rocheux d’une trentaine d’hectares facilement défendable, long de 400 m environ et culminant à une altitude moyenne de 850 m, cerné par deux torrents de montagne profondément encaissés, à savoir à l’est l’oued Bettane et l’oued Guergour à l’ouest. Le choix d’implantation du site a été conditionné par la présence d’importantes réserves d’eau et l’abondance de sources intarissables, mais aussi par un arrière-pays favorable à l’agriculture. L’agglomération primitive a pu être délimitée sur la partie nord de l’éperon, enfermée dans un rempart…

La ville est placée au carrefour de la route est-ouest reliant l’ancienne capitale numide Cirta/Constantine à la colonie nervienne de Sitifis/Sétif, et de l’axe nord-sud reliant Igilgili/Jijel à Lambaesis/Lambèse (Gascou, 1972). Le site est installé sur un plateau rocheux d’une trentaine d’hectares facilement défendable, long de 400 m environ et culminant à une altitude moyenne de 850 m, cerné par deux torrents de montagne profondément encaissés, à savoir à l’est l’oued Bettane et l’oued Guergour à l’ouest. Le choix d’implantation du site a été conditionné par la présence d’importantes réserves d’eau et l’abondance de sources intarissables, mais aussi par un arrière-pays favorable à l’agriculture. L’agglomération primitive a pu être délimitée sur la partie nord de l’éperon, enfermée dans un rempart… -

Histoire de la recherche à Djemila

En savoir plus...

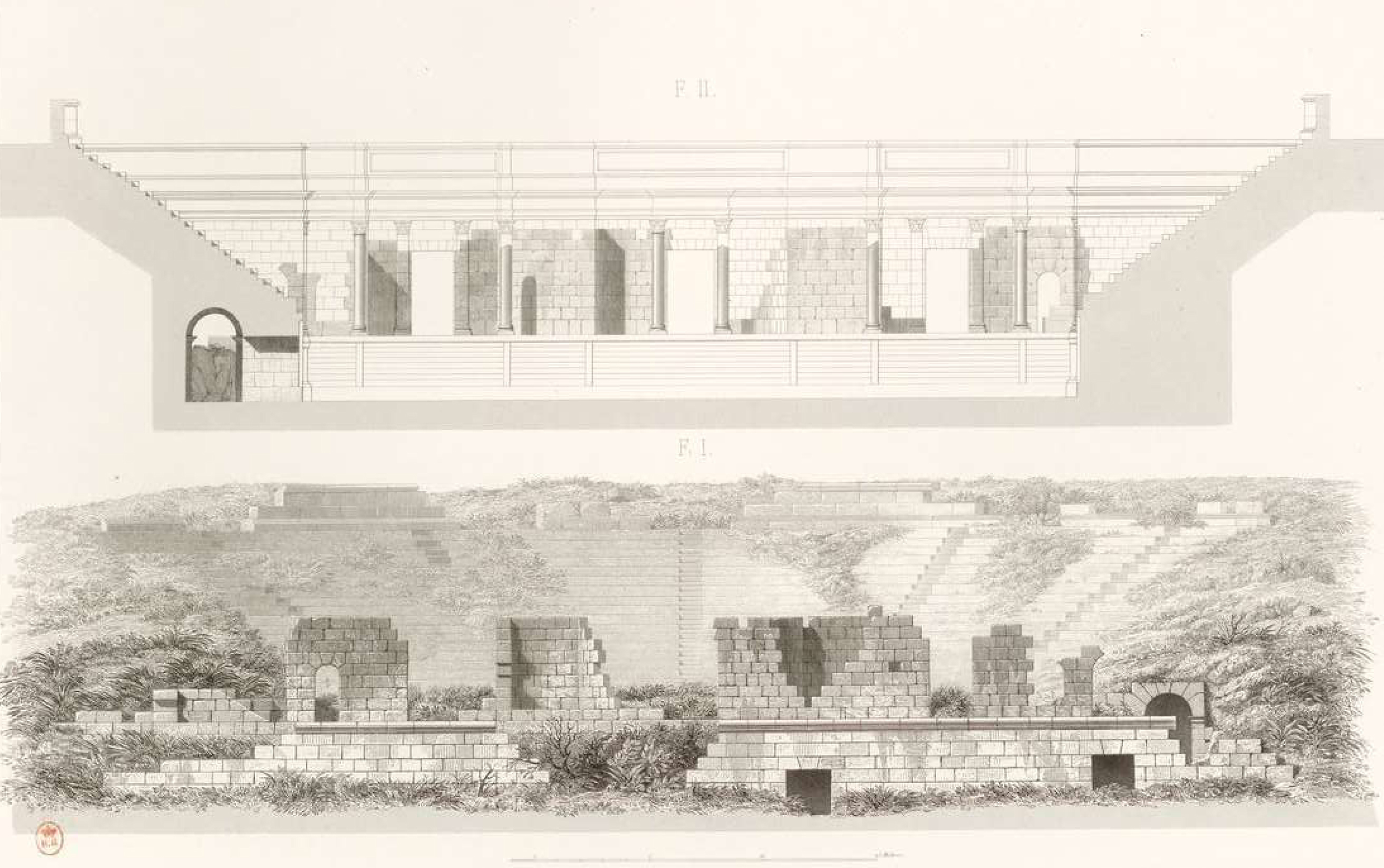

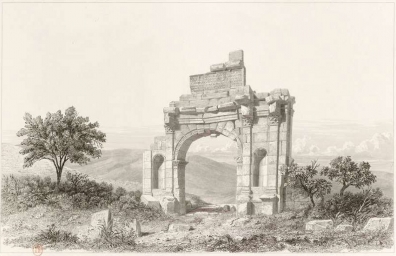

Le 15 juillet 1725, le médecin et naturaliste français Jean-André Peyssonnel évoqua rapidement, sans s’y arrêter, les ruines de « Gimili », correspondant aux débris d’un temple et de quelques vieilles masures, qu’il confond avec les ruines de l’ancien fort romain de Gemellae, que l’on situe en limite du Sahara à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Biskra (Dureau de la Malle, 1838). Dans le compte-rendu de son voyage dans la Régence d’Alger vers 1732, l’ecclésiastique anglais Thomas Shaw mentionna brièvement la ville de « Jimmeelah » où l’on trouve de beaux restes antiques d’une porte de la ville et d’un amphithéâtre, tout en reproduisant la même erreur d’identification que Peyssonnel (Shaw, 1743 ; Ravoisié, 1846). On doit vraisemblablement…

Le 15 juillet 1725, le médecin et naturaliste français Jean-André Peyssonnel évoqua rapidement, sans s’y arrêter, les ruines de « Gimili », correspondant aux débris d’un temple et de quelques vieilles masures, qu’il confond avec les ruines de l’ancien fort romain de Gemellae, que l’on situe en limite du Sahara à une trentaine de kilomètres au sud-ouest de Biskra (Dureau de la Malle, 1838). Dans le compte-rendu de son voyage dans la Régence d’Alger vers 1732, l’ecclésiastique anglais Thomas Shaw mentionna brièvement la ville de « Jimmeelah » où l’on trouve de beaux restes antiques d’une porte de la ville et d’un amphithéâtre, tout en reproduisant la même erreur d’identification que Peyssonnel (Shaw, 1743 ; Ravoisié, 1846). On doit vraisemblablement… -

Les recherches les plus récentes ou en cours à Djemila

En savoir plus...

Michèle Blanchard-Lemée effectua en mai 1993, en exécution des accords de coopération archéologique franco-algériens de 1991 et 1992, une mission au musée de Djemila principalement axée sur la conservation des mosaïques (Blanchard-Lemée, 1996). Depuis janvier 2020, le projet « Étude, conservation et valorisation du groupe épiscopal de Cuicul-Djemila (Algérie) » (EPICUR), co-dirigé par Daniel Istria (AMU-LA3M), Youcef Aibeche (Université de Sétif 2) et Aïcha Amina Malek (AOrOc), en partenariat avec le Laboratoire d’archéologie de l’Université de Sétif 2 et financé pour une durée de 36 mois par l’Agence Nationale de la Recherche. L’objectif du projet est de réétudier, par le biais des nouvelles technologies, le groupe épiscopal paléochrétien de Cuicul-Djemila, dégagé en totalité au XIXe et au début du XXe…

Michèle Blanchard-Lemée effectua en mai 1993, en exécution des accords de coopération archéologique franco-algériens de 1991 et 1992, une mission au musée de Djemila principalement axée sur la conservation des mosaïques (Blanchard-Lemée, 1996). Depuis janvier 2020, le projet « Étude, conservation et valorisation du groupe épiscopal de Cuicul-Djemila (Algérie) » (EPICUR), co-dirigé par Daniel Istria (AMU-LA3M), Youcef Aibeche (Université de Sétif 2) et Aïcha Amina Malek (AOrOc), en partenariat avec le Laboratoire d’archéologie de l’Université de Sétif 2 et financé pour une durée de 36 mois par l’Agence Nationale de la Recherche. L’objectif du projet est de réétudier, par le biais des nouvelles technologies, le groupe épiscopal paléochrétien de Cuicul-Djemila, dégagé en totalité au XIXe et au début du XXe…