Malgré des travaux de recherche conséquents, la région de Bassar n’a pas encore livré toutes les informations concernant son passé sidérurgique. C’est ainsi que le programme international et interdisciplinaire SidérEnT (Sidérurgie et Environnement au Togo), financé par l’Agence Nationale de la Recherche, a été initié en 2014, sous la direction de Caroline Robion-Brunner (CNRS). Son objectif est de mobiliser des scientifiques issus de domaines divers (ethnologie, archéologie, archéométrie, géologie, métallurgie, géographie et anthracologie) pour étudier l’histoire économique des métaux. Depuis 2019, ces recherches se poursuivent au sein du programme AFRICA (Archéologie du Fer : Ressources, Identités, Cultures en Afrique), financé par la commission des fouilles du ministère de l’Europe et des affaires étrangères.

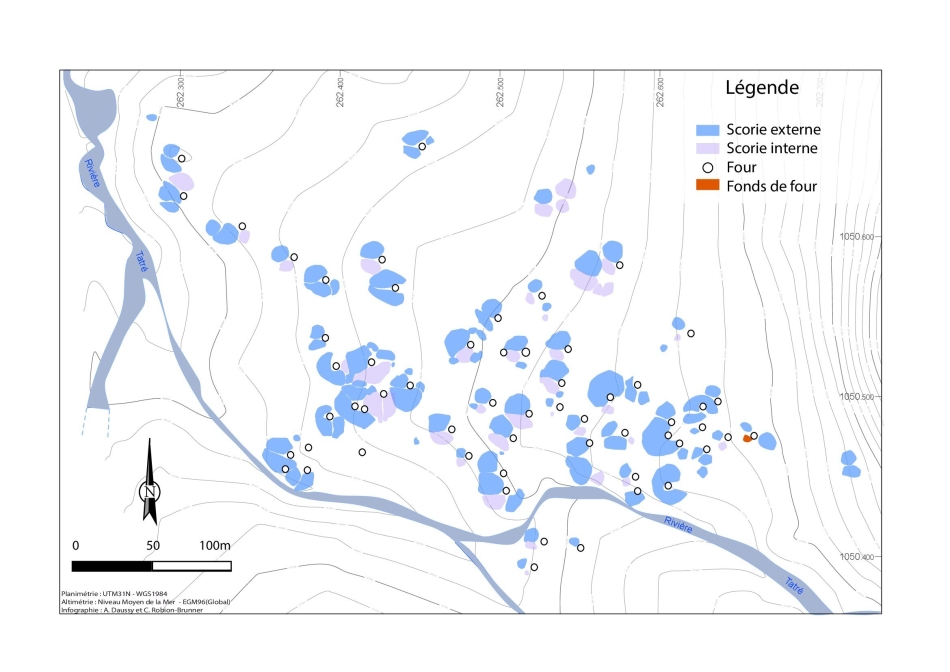

Les principaux résultats archéologiques de ces programmes sont la mise en évidence de l’usage de plusieurs techniques de transformation du minerai en masse métallique dans cette région d’Afrique de l’Ouest. Dans un espace de seulement 3500 km2, les métallurgistes de Bassar ont produit du fer selon des modes opératoires différents. L’ampleur de cette diversité des pratiques avait été sous-évaluée par les recherches antérieures. Certes, les disparités de morphologie des fourneaux appartenant aux XIXe-XXe siècles avaient été attribuées à l’emploi de minerais de fer de qualité variable mais sans toutefois en apporter la démonstration scientifique. C’est, tout d’abord, l’observation macroscopique des déchets sidérurgiques entreprise sur plus d’une centaine d’ateliers qui a permis de déterminer qu’il y avait eu pas moins de cinq techniques de réduction différentes. Dans le secteur de Tatré, et plus spécifiquement sur l’atelier de Tatré-Apétandjore, deux techniques ont ainsi été identifiées. Des sondages ont ensuite été effectués afin de générer des contextes bien datés pour valider l’échantillonnage des vestiges métallurgiques (minerai, scories, métal, éléments de bas fourneau, etc.) et des charbons de bois. Ces données ainsi chrono-référencées ont été étudiées en laboratoire afin de définir les techniques d’acquisition du minerai de fer, les modes opératoires et de conduites des fourneaux, de calculer le volume de production de fer, de déterminer l’origine de la matière première utilisée pour la fabrication des produits semi-finis ou finis, d’identifier les essences boisées utilisées comme combustible et d’estimer l’impact de la sidérurgie sur l’environnement.

Fort de ces données, l’examen de tous les facteurs à l’origine de la variabilité des techniques a pu être entrepris pour identifier ceux qui ont réellement eu une influence sur ce phénomène. En caractérisant les minerais exploités par les Anciens, en étudiant les vestiges sidérurgiques, en interprétant la caractérisation pétrographique, minéralogique et chimique des minerais et des scories prélevés, en datant de nouveaux ateliers sidérurgiques et en identifiant les groupes sociaux ayant participé à la production du fer, certaines pistes ont été abandonnées ou poursuivies. Au final, de possibles scénarios expliquant la diversité des techniques sidérurgiques dans la région de Bassar ont été proposés (Robion-Brunner et al. 2022).

Aujourd’hui pour poursuivre cette reconstitution historique, il faut dépasser le principal obstacle que constitue la rareté des données chronologiques. Avec actuellement un très faible nombre de datations (au vu de la multitude de sites qu’abrite la région) et une dépendance aux seules datations par radiocarbone (qui posent problème lorsque l’objectif est de restituer ce qui s’est passé durant la seconde moitié du IIe millénaire de notre ère), l’interprétation précise de l’évolution chronologique de la sidérurgie est presque impossible. L’archéomagnétisme constitue une méthode de datation alternative très prometteuse. Quasiment inédite en Afrique et plus largement sur les sites métallurgiques à l’échelle globale, cette méthode a été récemment testée avec succès sur quelques bas fourneaux du pays Bassar. La bonne connaissance de la variation séculaire du champ magnétique terrestre à partir du XVe siècle, grâce aux observations historiques, assure une très bonne précision des datations archéomagnétiques (40 ans en moyenne). Cette démonstration de la faisabilité de l’archéomagnétisme encourage à déployer largement cette méthode en archéométallurgie africaine. Prochainement, les parois des fours de Tatré-Apétandjore seront échantillonnées et analysées selon cette méthode.

(Caroline Robion-Brunner et Haréna Pakou, février 2023)